[조선일보에 비친 '모던 조선'] [69] "색깔 옷 입어라!"… '흰 옷'은 관청출입·대부 금지

입력 : 2011.10.17 03:08

조선일보 1927년 12월 17일자 사설 '백의 폐지(白衣 廢止)의 고조(高調)'는 '흰 옷을 벗어 던지자'고 주장했다. "백의를 폐지하자! 몰꼴 사나웁고 불경제(不經濟)이오, 외인(外人)의 조소조차 받고 잇는 백의를 폐지하자!" "세탁을 재조하고 수선을 때엄시 함으로 인한 물자상 시간상 딸아서 민족적 정력상에 막대한 손실"이라며 '색깔 옷(色衣)'을 입자고 외쳤다.

흰 옷 '염색 강습회'도 잇달아 개최하면서, "빈약한 조선 사람으로는 도뎌히 흰 옷을 닙고 살어갈 수 업습니다. 조선사람은 고사하고 구미 부국이라도 춘하추동 사시절 흰 옷만 닙는다면 그네의 생활이 날로 퇴패하여 갈 것"이라며, '20세기 우리 문화 퇴보의 원인'은 '백의'라고 지적했다.(1928년 9월 28일자) 1929년 신간회를 중심으로 전국에서 생활개신운동이 펼쳐졌을 때도, 첫 번째 슬로건은 '색깔 옷 입고 머리를 깎자'는 것이었다.(1929년 3월 22일자)

그러나 오랫동안 '백의 민족'으로 살아온 사람들에게 '색의'를 입게 하는 것은 난제였다. 대한제국 말기(1903년) 관리들에게 흰 옷 착용을 금지하고, 일제 식민지로 전락한 뒤 학교와 공공기관에서 제복을 검은 옷으로 하는 사례도 있었지만, 일반인들은 흰 옷을 고수했다. 흰 옷은 금방 더러워져 자주 빨아야 하고, 흰 빛을 유지하기 위해 방망이질을 해야 하기 때문에 옷이 쉽게 닳아 비경제적이다. 이 때문에 방정환(方定煥)은 신여성(1931년 5월호)에 기고한 글에서 "흰 옷의 비경제성이 '백의망국론'의 단초"라고 평가할 정도였다.

1932년 일제는 농촌진흥운동을 펴면서 공권력을 동원, 본격적인 '색의 장려' 운동을 폈다. 말이 '장려'지 노동력 착취를 위한 '강제'였다. 전국에서 면직원 등이 사람이 몰리는 장날, '색의 장려한다 잉크를 뿌려'(1932년 2월 7일자), '백의 남녀에 잉크 세례'(1932년 2월 13일자)를 퍼부었다. 나아가 '색의 안닙는 사람은 대부(貸付)를 거절'하고(1932년 12월 15일자), '색의 불착자는 관청출입금지'(1932년 12월 23일자), '백의자(白衣者)는 인부로 불채용'(1933년 2월 2일자)하는 조치들이 잇달았다.

사실, 빈곤에 허덕이는 주민들은 염료 값을 지불 못해 고통받는 사람이 많았다.(1933년 9월 2일자) 색의는 백의보다 비쌌고, 그렇다고 염료를 살 돈도 없었다. 그런데도 일제는 "가택을 수색해 흰 옷이 발견되면 위약금을 부과하고, 죽은 사람에게 입히는 '원앙옷'에까지 물감칠"을 해대는 패악질을 서슴지 않아, 사람들을 분개하게 만들었다.(1934년 2월 18일자)

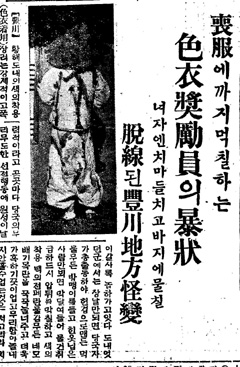

이에 '목적만 편중하는 당국의 색의 정책'에 대해, "역사와 관습을 충분히 고려해야" 한다며 장려 수단 완화가 필요하다는 의견이 나오기도 했지만(1934년 2월 22일자), '경찰력까지 동원 탈선적 색의 장려, 까닥 잘못하면 구타가 예사'(1935년 11월 13일), '색의 장려와 폭행'(1935년 11월 23일)이 이어지면서 오히려 백의는 '저항'의 상징이 되어 갔다.

흰 옷 '염색 강습회'도 잇달아 개최하면서, "빈약한 조선 사람으로는 도뎌히 흰 옷을 닙고 살어갈 수 업습니다. 조선사람은 고사하고 구미 부국이라도 춘하추동 사시절 흰 옷만 닙는다면 그네의 생활이 날로 퇴패하여 갈 것"이라며, '20세기 우리 문화 퇴보의 원인'은 '백의'라고 지적했다.(1928년 9월 28일자) 1929년 신간회를 중심으로 전국에서 생활개신운동이 펼쳐졌을 때도, 첫 번째 슬로건은 '색깔 옷 입고 머리를 깎자'는 것이었다.(1929년 3월 22일자)

그러나 오랫동안 '백의 민족'으로 살아온 사람들에게 '색의'를 입게 하는 것은 난제였다. 대한제국 말기(1903년) 관리들에게 흰 옷 착용을 금지하고, 일제 식민지로 전락한 뒤 학교와 공공기관에서 제복을 검은 옷으로 하는 사례도 있었지만, 일반인들은 흰 옷을 고수했다. 흰 옷은 금방 더러워져 자주 빨아야 하고, 흰 빛을 유지하기 위해 방망이질을 해야 하기 때문에 옷이 쉽게 닳아 비경제적이다. 이 때문에 방정환(方定煥)은 신여성(1931년 5월호)에 기고한 글에서 "흰 옷의 비경제성이 '백의망국론'의 단초"라고 평가할 정도였다.

1932년 일제는 농촌진흥운동을 펴면서 공권력을 동원, 본격적인 '색의 장려' 운동을 폈다. 말이 '장려'지 노동력 착취를 위한 '강제'였다. 전국에서 면직원 등이 사람이 몰리는 장날, '색의 장려한다 잉크를 뿌려'(1932년 2월 7일자), '백의 남녀에 잉크 세례'(1932년 2월 13일자)를 퍼부었다. 나아가 '색의 안닙는 사람은 대부(貸付)를 거절'하고(1932년 12월 15일자), '색의 불착자는 관청출입금지'(1932년 12월 23일자), '백의자(白衣者)는 인부로 불채용'(1933년 2월 2일자)하는 조치들이 잇달았다.

사실, 빈곤에 허덕이는 주민들은 염료 값을 지불 못해 고통받는 사람이 많았다.(1933년 9월 2일자) 색의는 백의보다 비쌌고, 그렇다고 염료를 살 돈도 없었다. 그런데도 일제는 "가택을 수색해 흰 옷이 발견되면 위약금을 부과하고, 죽은 사람에게 입히는 '원앙옷'에까지 물감칠"을 해대는 패악질을 서슴지 않아, 사람들을 분개하게 만들었다.(1934년 2월 18일자)

이에 '목적만 편중하는 당국의 색의 정책'에 대해, "역사와 관습을 충분히 고려해야" 한다며 장려 수단 완화가 필요하다는 의견이 나오기도 했지만(1934년 2월 22일자), '경찰력까지 동원 탈선적 색의 장려, 까닥 잘못하면 구타가 예사'(1935년 11월 13일), '색의 장려와 폭행'(1935년 11월 23일)이 이어지면서 오히려 백의는 '저항'의 상징이 되어 갔다.