어느 수집狂의 특별한 일상

입력 : 2012.08.29 09:33

INTERVIEW | 경기대 미술경영과 박영택 교수

책갈피에서 종이의 단면을 밀고 들어가는 날렵하고 세련된 미감을, 변색된 종이에서 오랜 시간 때를 견뎌낸 자의 경건함을 읽어내는 남자가 있다. 세상 모든 사물들에 경이와 찬사를 보낼 줄 아는 이 섬세한 남자의 직업은 미술평론가. 그런 그의 방은 수천 수만의 사물들로 발 디딜 틈이 없고, 그 방의 온갖 사물들은 일찍이 미(美)의 날개를 달았다.

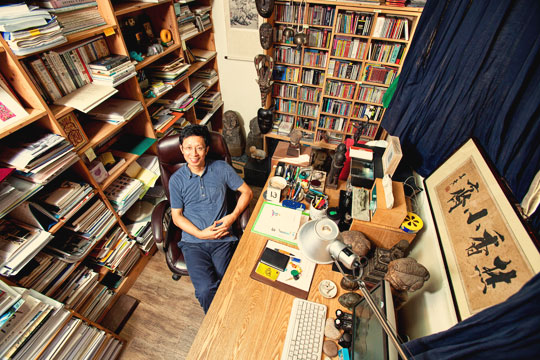

박영택 교수는 소문난 수집광이다. 경기대 내 그의 연구실은 미술품은 물론이고 범주를 넘나드는 수천 수만의 다양한 사물들로 빼곡하다. 바닥부터 천장까지 차곡차곡 쌓인 물건들 사이에는 거의 여백이 없다. “뚱뚱한 사람은 못 들어온다”는 그의 농담을 단지 농담으로 흘릴 수만은 없는 상황. 그런 그가 올 초 자신의 엄청난 수집벽을 만천하에 공개했다. 그간 수집한 사물들 가운데 특별히 애정이 깃든 것들에 대한 짧은 글을 모아 <수집 미학>이라는 책을 펴냈다.

<수집 미학>의 서문에 쓴 그의 고백을 옮기면 이렇다. “귀엽고 예쁘고 아름다운 것들, 그러나 기품있고 자연스러우며 과도하지 않은 미감을 두른 것들을 찾는다. 그것은 언어로 설명하기 어렵다. 보는 순간 깨닫는다. 언제나 그토록 예민하고 감각적인 것들을 골라내는 안목과 마음을 갖고 싶다. 그것들을 지독히 편애하면서 살고 싶다. 결코 문드러지지 않는 감수성과 좋은 것에 대한 지칠 줄 모르는 욕망으로 끝까지 가고 싶은 것이다.”

일상에서 즐기는 예술

조금은 엉뚱해 보이는 이 남자의 수집벽은 아주 오래 전으로 거슬러 올라간다. “어린 시절부터 감각을 사로잡는 것들을 감상하길 즐겼어요. 어렸을 때는 특히 책이나 문구류에 탐닉했죠. 경제적으로 풍족하지 않았으니 맘에 드는 것을 모두 살 순 없었지만, 늘 그에 대한 갈망이 있었어요. 부모님조차 그런 아들을 매우 유별나다고 생각하셨을 거예요.” 이후 성인이 되고 미술사를 전공하며 수집은 점차 본격적인 단계로 접어든다. 미술품이나 골동은 물론이고 책, CD, 문구, 컵, 부적, 하다못해 돌멩이까지 그의 미감을 사로잡은 일상의 모든 것들이 하나 둘 방을 채우기 시작했다.

조금은 엉뚱해 보이는 이 남자의 수집벽은 아주 오래 전으로 거슬러 올라간다. “어린 시절부터 감각을 사로잡는 것들을 감상하길 즐겼어요. 어렸을 때는 특히 책이나 문구류에 탐닉했죠. 경제적으로 풍족하지 않았으니 맘에 드는 것을 모두 살 순 없었지만, 늘 그에 대한 갈망이 있었어요. 부모님조차 그런 아들을 매우 유별나다고 생각하셨을 거예요.” 이후 성인이 되고 미술사를 전공하며 수집은 점차 본격적인 단계로 접어든다. 미술품이나 골동은 물론이고 책, CD, 문구, 컵, 부적, 하다못해 돌멩이까지 그의 미감을 사로잡은 일상의 모든 것들이 하나 둘 방을 채우기 시작했다.

하지만 박 교수는 보통 수집가들과는 성격이 조금 다르다. 도구로서의 사물이 아니라 사물 그 자체에 주목하는 것, 그것이 그가 한결같이 강조하는 지점이다. 그런 면에서 그의 수집은 일종의 예술적 행위에 가깝다.“일상에서 우리는 실용적 차원으로 물건을 사용합니다. 하지만 사실 그것들은 모두 매혹적인 디자인의 외피를 지니고 있죠. 볼펜 하나도 그냥 만들어진 게 아녜요. 내 기준으로 그것은 실용성과는 거리가 멀죠. 색상이나 디자인 등이 주는 심미감이 중요해요. 맘에 드는 물건을 사서 지켜보는 재미가 있어요.”

수첩이나 연필, 연필깎이 등 일상의 소소한 도구들이 그에게는 모두 ‘감상’의 대상이 되는 셈이다. 주로 그의 눈을 끄는 물건은 이런 것. 적절한 디자인에 무심한 미감을 지닌 것. 검소하지만 누추하지 않고 화려하지만 사치스럽지 않은 것. 그것이 어떤 기능을 지닌 물건인가는 그에게 중요하지 않다. 사용함으로써 얻는 즐거움도 있지만, 그 자체로도 즐겁다면 그것만으로 특별한 가치가 있다는 게 박 교수의 지론이다. 자신을 사로잡는 것이라면 그것이 무엇이든, 어떤 물건이든 개의치 않는다. “뒤샹의 ‘변기’ 같은 거예요. 사물에 의미를 부여하는 건 그것을 바라보는 사람의 눈이죠. 펜 한 자루, 노트 한 권이 의미가 될 수 있습니다. 이 돌멩이를 보세요. 얼마나 매혹적인가요. 깎이고 깎인 최후의 얼굴을 단호하게 보여주고 있다는 생각이 들거든요.”

‘나’를 사로잡는 것

박 교수는 이 같은 의미 부여, 즉 감상의 행위가 세상을 좀 더 충만하게 살 수 있는 힘이 된다고 말한다. “돈으로 환산되는 값어치를 먼저 따져서는 안 되죠. 자신을 사로잡는 물건을 만나고 그것을 고르는 일에 집중해야 해요. 타인이 아닌 자신의 안목을 믿고 진짜 원하는 것을 택하세요.” 이런 그의 목표는 자신이 수집한 물건들을 마지막까지 다 향유하는 것. “특별한 목표는 없어요. 그저 내가 좋아하는 물건으로 가득한 이 방에서 매일 보고, 읽고, 듣는 게 원하는 전부죠”라고 말하는 그는 얼마나 순수한 수집가인가. 또한 얼마나 열정적인 예술가인가.

☞박영택 교수는 1963년 서울에서 태어나 성균관대학교에서 미술교육을, 동 대학원에서 미술사를 전공했다. 졸업 후 금호미술관 큐레이터, 제2회 광주비엔날레 특별전 큐레이터, 2010 아시아프 총감독 등으로 활동했다. 현재 경기대 예술대 교수, 동아미술제 운영위원, 박수근미술관 자문위원, 한국미술품감정협회 이사 등을 맡고 있다. 지금껏 50여 회의 전시를 기획했으며, 평론가로서 여러 편의 리뷰·서문·작가론을 썼다. 저서로 <예술가로 산다는 것>, <미술전시장 가는 길>, <예술가의 작업실>, <수집 미학> 등이 있다.

박 교수는 이 같은 의미 부여, 즉 감상의 행위가 세상을 좀 더 충만하게 살 수 있는 힘이 된다고 말한다. “돈으로 환산되는 값어치를 먼저 따져서는 안 되죠. 자신을 사로잡는 물건을 만나고 그것을 고르는 일에 집중해야 해요. 타인이 아닌 자신의 안목을 믿고 진짜 원하는 것을 택하세요.” 이런 그의 목표는 자신이 수집한 물건들을 마지막까지 다 향유하는 것. “특별한 목표는 없어요. 그저 내가 좋아하는 물건으로 가득한 이 방에서 매일 보고, 읽고, 듣는 게 원하는 전부죠”라고 말하는 그는 얼마나 순수한 수집가인가. 또한 얼마나 열정적인 예술가인가.

☞박영택 교수는 1963년 서울에서 태어나 성균관대학교에서 미술교육을, 동 대학원에서 미술사를 전공했다. 졸업 후 금호미술관 큐레이터, 제2회 광주비엔날레 특별전 큐레이터, 2010 아시아프 총감독 등으로 활동했다. 현재 경기대 예술대 교수, 동아미술제 운영위원, 박수근미술관 자문위원, 한국미술품감정협회 이사 등을 맡고 있다. 지금껏 50여 회의 전시를 기획했으며, 평론가로서 여러 편의 리뷰·서문·작가론을 썼다. 저서로 <예술가로 산다는 것>, <미술전시장 가는 길>, <예술가의 작업실>, <수집 미학> 등이 있다.