[문화 유산 답사] 가지산문(迦智山門) 가지산(迦智山) 보림사(寶林寺)

입력 : 2015.01.30 09:50

천불천탑, 절집 답사 이야기의 두 번째는 구산선문 중 한국 선불교의 종찰로 자부하는 가지산 보림사이다. 보림사는 전남 장흥 유치면 가지산 아래 평탄한 지형에 자리잡고 있는데, 절 앞을 흘러가는 탐진천은 이내 탐진호에 갇혔다가 장흥읍을 거쳐 내륙 깊숙히 파고 들어온 강진만으로 흘러가는데 이 때문에 절집을 들고나는 길 풍광이 어느 절집보다 뛰어나게 아름답다. 얼마전까지만 해도 외지고 비포장길인지라 한 번 다녀가기가 쉽지 않았다고 하는데 지금은 수월하게 다녀올 수 있다.

대한불교조계종 제21교구 본사인 송광사(松廣寺)의 말사이며, 창건 이래 끊임없는 중창과 중수를 거쳐 6·25 전쟁 때 소실되기 전까지는 20여 동의 전각을 갖춘 대찰이었으나 공비들이 퇴각하면서 불을 질러 국보 204호였던 2층 법당 대웅전 등 대부분의 건물들이 불타버리고, 단지 천왕문(天王門)과 사천왕(四天王)·외호문(外護門)만 남았다. 그래도 국보인 철조비로자나불좌상과 삼층석탑, 석등과 보물인 보조선사의 승탑과 탑비, 동부도, 서부도 등이 고스란히 남아 있어 역사 속 무게를 우리에게 그대로 전해준다.

한국 선종의 법맥

도의국사는 우리나라에 선법을 최초로 들여온 선종의 종조(宗祖)로 추앙을 받는다. 선덕왕 원년(784)에 사신 김양공을 따라 당나라로 건나가서 37년간 치열한 수행을 하였는데, 이때 중국은 달마대사 이후 선종의 5조 홍인(弘忍)대사 문하가 북종선의 신수대사와 남종선의 혜능(후에 6조로 인가받음)대사로 나뉘어 활동하던 시기였으며 도의국사는 육조대사의 법통을 이어 인가를 받고 도의라는 이름도 얻어 신라로 귀국하였지만 당시 교종이 우세하던 상황에서 선종을 이해하거나 받아들이지 않으므로 양양 설악산 진전사(陳田寺)에 들어가 40년동안 선정을 닦으며 염거화상에게 법을 전하고 열반에 든다.

도의선사의 법통을 이어받은 염거화상은 설악산 억성사(億聖寺)에 주석하며 선정을 닦았지만 선문을 개설하지는 못 하였고, 그의 제자 중에 보조선사(普照禪師) 체징(體澄)이 나타나 도의선사처럼 중국으로 건너가 선종의 인가를 받고자 하였으나 중국 여기저기를 다녀도 고국의 도의선사 법지식과 다를바 없다는 깨달음으로 3년만에 귀국한다. 이후 20여 년간 염거화상의 억성사와 진전사, 태안 일대등을 다니다 청양 장곡사를 개창하였으며 신라 헌안왕대에 이르러 장흥 지역에 주석하고 있었는데 헌안왕은 체징을 왕사로 초빙하였으나 이를 거절하자, 100여년전 원표대덕이 세운 가지산사로 옮길것을 청하니 마침내 보조선사 체징이 가지산사로 이주하였다.

이때 체징을 청하러 왕의 심부름을 다닌 관리 장사현 부수 김언경이 보조선사 체징의 제자이자 열성 재가신자였던 듯, 녹봉(월급)을 모으고 사재를 털어 무쇠 2천5백근을 준비하여 비로자나불상을 주조하게 되니 지금 국보 제117호인 철조비로자나불상이며, 국왕은 왕명으로 장생표주를 세워 사찰 구역을 확정해주고 금붙이와 곡식등 시주를 부어주었으니 수행제자와 신자들이 구름처럼 모여들어 보조선사 체징의 주석으로 대찰(大刹)로 변신하게 된 것이다. 바로 구산선문의 효시가 되는 가지산문의 개창이다.

즉, 가지산문은 우리나라 선종의 효시이며 도의국사를 초조로, 염거화상을 2조, 보조선사를 3조로 하여 개산되었으며, 헌강왕 6년(880)에 보조선사가 세수 77세, 승랍 52세로 열반에 들자 3년뒤에 헌강왕은 시호를 보조선사(普照禪師)라 하고 탑호를 창성탑(彰聖塔)이라 내려주었으며 절이름을 보림사로 내려주어 이곳이 선종의 총본산임을 인정한 것이다. 인도 가지산의 보림사, 중국 가지산의 보림사와 함께 3보림이라 일컫는다.

창건설화

원표대덕이 인도 보림사, 중국 보림사를 거쳐 한국으로 돌아와 절 지을 곳을 찾던 중 당시 보림사 마당은 연못이었는데 아홉 마리 용이 살고 있었는바 마침 이 곳을 좋아하여 머물고 있던 선아(仙娥, 선녀)라는 지리산 천황의 딸이 용들을 쫓아 달라고 청하니 원표대사가 법력으로 몰아내고 못을 메꾸어 절을 지었다고 한다. 다른 구전설화는 보조선사가 주인공인데 그가 연못 자리가 절집으로 좋은 것을 보고, 도력으로 주민들에게 눈병을 앓게 한 후 연못에다 흙과 숯을 가져다 부으면 눈병이 낫는다고 하여, 쉽게 매립했다는 것이며 연못에 살던 용과 뱀, 이무기등은 선사가 쫓아냈다는 것인데 여기에서도 용을 내쫓고 절을 지었다는 설화는 기존의 토속신앙과 불교의 대립과 마찰을 비유한 듯하다.

일주문

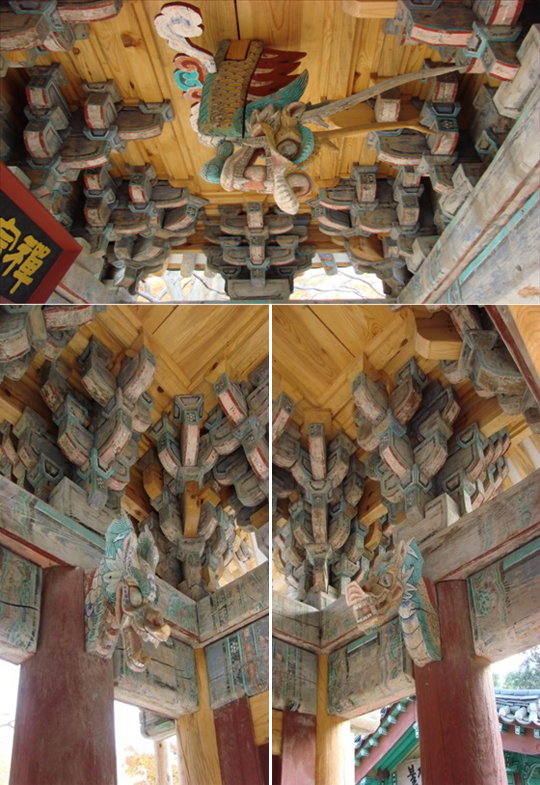

보림사는 도로옆에 넓은 공터가 있고 이어지는 평지에 자리잡은 포근한 모습이다. 낮은 담을 둘러 쌓은 것은 최근인 듯한데 그 가운데 크고 화려한 일주문이 시선을 끈다. 포작이 여러겹으로 중첩되어 화려하고 사방에 활주로 버틸 만큼 규모가 크고 장중한 일주문은 군데군데 목재 재질이 그대로 노출되어 있어 보수가 마무리되지 않은 것 같은데 제발 생뚱맞게 화려한 페인팅은 하지 말기를 기대해 본다. 현판에 영조 2년(1726)이 쓰여 있어 그때쯤 세워졌을 것으로 보고 있다.

일주문을 지나면 천왕문이 나오는데 사천왕상뿐 아니라 금강역사가 같이 모셔져 금강문과 천왕문을 합쳐놓은 격이다. 정면 3칸, 측면 2칸의 맞배지붕으로 좌우에 각각 사천왕상 2구, 금강역사 1구씩이 대칭으로 모셔졌으며 중앙은 통로이다.

1971년, 이 사천왕상에서 많은 양의 복장물들이 발견되었으나 모두 분실되었으며, 1995년에 팔, 다리 부분에서 총 349책의 고전적류가 또 발견되었는데, 그중 월인석보 권제25, 금강경 삼가해권제1, 상교정본 자비도량참법권제9, 권제10은 보물로 지정되었고, 201책은 전라남도 지정 유형문화재가 되었다. 불교 조각상에서 복장(腹藏) 이외의 팔과 다리 부분에서 복장물이 발견되기는 처음이라고 한다.

이때 사천왕상을 중종 때 조성한 기록이 발견되었다니 우리나라 목각 사천왕상 중 가장 오래된 것이다. 예사롭지 않아 다시 살펴보니 여타 절집들 사천왕상처럼 무섭거나 위압적이지 않아 보였으며, 금강역사 2구는 너무 귀엽고 친근한 캐릭터를 보는 듯하다.

일주문을 지나 천왕문을 들어서면 절집 마당이다. 정면으로는 대적광전과 그 앞에 삼층석탑 2기, 석등이 있고 직각으로 오른쪽 방향에 2층 법당 대웅전이다. 자연스럽게 직진으로 대적광전앞 쌍탑으로 향한다. 국보 제44호다.

삼층석탑 및 석등 (국보 제44호)

대적광전 앞마당에 선 석탑 2기와 석등에서 눈을 떼지 못하고 다가갔다. 먼저 실상사나 백장암에서 본 것처럼 이 석등 역시 상륜부가 온전한 것이 눈에 띤다.

1층 기단이 작은데 비하여 2층 기단은 매우 크고 우람하여 튼튼해 보인다. 3층은 몸돌과 지붕돌이 각각 하나의 돌이며, 층마다 우주를 새겼는데 2, 3층은 다소 희미하다. 지붕돌의 받침은 5단이며 네 귀퉁이가 바짝 들린 모습이다.

석등 역시 전형적인 신라 석등으로, 네모꼴의 바닥돌 위에 연꽃 무늬를 새긴 8각의 아래받침돌을 얹고, 그 위에 가늘고 긴 기둥을 세운 후, 다시 윗받침돌을 얹어 불을 밝혀두는 화사석(火舍石)을 받쳐주도록 하였다. 화사석은 8각으로 4면에만 창을 뚫어 놓았고, 그 위로 넓은 지붕돌을 얹었는데 각 모서리 끝부분에 꽃장식을 하였다. 석등의 지붕 위에는 여러 장식들이 놓여 있다.

이 석등을 도굴하려다 실패하여 탑이 무너진 적이 있는데(1933년), 그때 발견한 기록에 의하면 통일 신라 경문왕 10년(870) 즈음에 만들어진 것으로 밝혀졌고, 석탑과 더불어 석등도 같은 시기에 만들어졌을 것으로 보고 있다. 이렇게 건립 연대가 확실히 기록된 석탑은 거의 없어서 보림사 삼층석탑은 우리나라 석탑 연구에 매우 귀중한 자료가 된다.

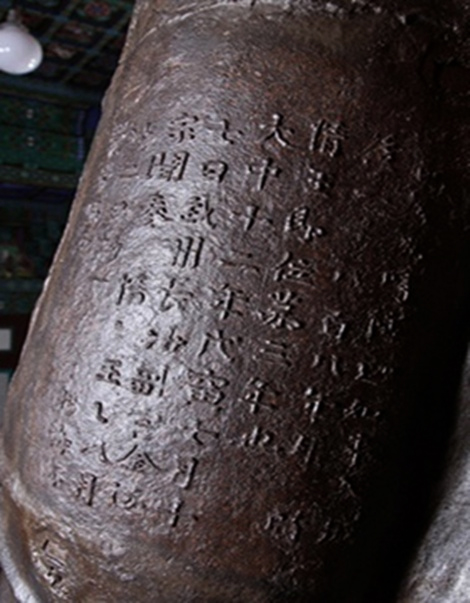

석탑과 석등을 둘러보고 바로 대적광전으로 들어갔다. 국보 제117호 지로자나불이 계신 곳이다. 현재 대좌(臺座)와 광배(光背)를 잃고 불신(佛身)만 남아 있는데 불상의 왼팔 뒷면에 신라 헌안왕 2년(858) 무주장사(지금의 광주와 장흥)의 부관이었던 김수종이 시주하여 불상을 만들었다는 내용의 글이 적혀 있어서 정확한 조성 연대를 알 수 있는 작품이다. 통일 신라 말부터 고려에 이르기까지 많이 주조되었던 철불의 계보를 확인하는 기준이 되는 불상이다.

머리는 나발을 묘사한 돌출 모양이 촘촘한 가운데 육계가 뚜렷하며, 특히 양쪽 귀는 곧 어깨에 닿을듯 늘어져 있다. 약간 살쪄 보이는 얼굴은 눈에서 코, 입으로 이어지는 입체가 뚜렷하며 다소 위엄있게 느껴지는 표정이다. 손은 왼손 검지를 오른손으로 감싸 쥔 지권인이며 부드러운 어깨선으로부터 흘러내린 옷자락이 통견으로 하였으되 앞가슴을 다소 풀어헤친 듯한 모습이다.

천 년도 지난 때의 일인데 지금 일처럼 생생하며, 아마도 그동안은 계속 금칠이 된 상태로 모셔졌기 때문에 명문도 늦게 발견되었던 것 같고 그후에도 계속 개금불사를 하며 치장하다가 근래에 들어와 금칠을 벗기고 철불상태 그대로 보여지는 듯하다.

철원 도피안사 등 철불로 유명한 절집을 몇 곳 다녀 봐도 금칠보다는 철불 고유의 모습이 훨씬 품위 있어 보인다. 심지어 사찰 주지조차도 철불인 줄을 몰랐다는 얘기를 듣다 보면 부처님께도 과공(過恭)은 비례(非禮)인 듯하다.

앞에 기술하였듯이 보림사는 6. 25 전쟁을 거치면서 건물들 대부분이 불타버리고 말았는데 일부에서는 이를 아군, 즉 우리 국군이나 경찰 토벌대 등이 공비가 머물던 곳이라 불을 질렀다고 한다. 그러나 사찰 측이나 올바른 기록에는 공비들이 퇴각하면서 불을 지른 것으로 나와 있으니 소중한 문화유산을 우리 손으로 없앴다는 오해는 없기 바란다.

아무튼 그때문에 당시 국보 제204호였던 2층 법당 대웅전도 불타버려 이후 1980년에서야 옛 주춧돌 자리에 지금의 대웅전을 복원한 것이니 알고 보면 30년 넘게 폐허 상태로 버려져 있다가 최근에서야 지금의 보림사 당우들이 대부분 제 모습을 갖춘 것이다.

대웅전은 정면 5칸, 측면 4칸의 중층팔작(重層八作)지붕 건물이다. 외관과는 달리 내부는 2층까지 통해서 한 방으로 만들고, 중앙 단상에는 금동석가여래상과 양협시불을 안치하였는데, 구조 양식으로 보아 조선 초기에 중건된 것으로 추정되는 우수한 수법이다.

탑비는 거북받침돌의 머리가 용머리를 하고 있어 이목구비가 뚜렷한 사나운 모습이며, 등 뒤에는 육각형의 무늬가 전체를 덮고 있다. 등 중앙에 마련된 비를 꽂아두는 부분에는 구름과 연꽃을 새겨 장식해 놓았다. 비몸돌에는 보조선사에 대한 기록이 새겨져 있는데, 김영이 비문을 짓고 김원과 김언경이 글씨를 썼다. 머릿돌에는 구름과 용의 모습을 웅대하게 조각하였고, 앞면 중앙에 ‘가지산보조선사비영’이라는 비의 명칭을 새겼다.

우리같은 평범한 일반 답사꾼들이야 금석문에 어두워 비문의 내용을 모두 읽고 해석(해독?)할 수는 없어 안타깝지만, 풀이에 의하면 특이하게도 비문은 '김영이 짓고, 김원이 쓰고, 7행 이후부터는 김언경이 썼다고 하니 그 복잡한 속내를 알 수 없다.

이곳 탑비에는 장사부수 김언경이 헌안왕 4년(860)에 녹봉과 사재를 모아 철 2천 5백근을 사서 철불을 조성하였다고 되어 있고, 실제 철불의 왼쪽 팔뚝에는 그보다 3년 전인 858년에 장사부관 김수종이 주청하여 왕명으로 주조하였다고 써 있다. 일설에는 불사를 마무리지은 김언경이 자신의 공으로 돌리기 위하여 김수종이 시작한 것을 감추었다고 보기도 한다. 또는 김수종과 김언경이 같은 사람이라는 주장도 있으니 진실은 알 수 없다.

동부도(보물 제155호)

보림사에는 절 밖으로 동쪽과 서쪽에 각각 부도가 군락을 이루고 있다. 이제는 부도라고 부르지 않고 승탑이라고 부르는 추세이지만, 이미 동부도, 서부도가 고유명사화하여 그대로 부르기로 한다. 다행히 동부도는 절에 이르기 전 오른쪽 도로변에 있어 쉽게 눈에 띠니 찾기도 쉽다. 그리 높지않은 경사면을 몇 층의 계단식으로 조성하였는데 그중 가장 윗쪽에 있는 것이 고려 때 부도로 보이는 보물 제155호이다.

팔각을 기본으로 하되 특이하게도 하대석과 상대석은 둥근 모양으로 큼직한 연꽃잎을 새겼다. 중대석과 몸돌은 팔각기둥 형태인데 몸돌 한 면에 문비가 새겨져 있다. 지붕돌은 다소 좁아 보이며 전체적인 8각에 맞추어 지붕마루도 8개를 새겼다. 그 위로 보륜, 보개, 보주의 상륜부가 있어 전체적으로 좁고 높아 보인다. 통일 신라 부도의 형식을 이어받고 고려 때 특징이 가미된 모습이다.

서부도는 찾기 어렵다. 동부도는 도로 변에 있어 눈에 잘 띄지만 서부도는 절 앞에 안내 그림을 보고도 못 찾는다. 대략의 위치만 그린 데다가 그 근처에 가도 상세한 안내 표시가 없다. 여러 차례 시행착오 끝에 겨우 찾았는데 아뿔싸, 어느 집 앞뒤로 하나씩 모두 2기의 부도를 서부도라고 한다는데 겨우 하나만 찾아보았으니 되돌아보면 참 황당하다.

보림사를 지나 계속 도로를 따라 올라가다가 Y자 형 갈림길에서 주도로를 버리고 왼쪽 탐진천을 따라 마을 안으로 들어가면 민가 몇 채가 나오는데 길에서 약간 높은 지형에 있는 어느 집 옆에 부도 하나가 서 있었다. 잘 찾았다 싶었는데 그 집 반대편에 부도 하나가 더 있다는 사실을 놓쳤다는 말이다. 이런 경우 가장 황당하고 애가 타는데 관계 기관들이 조금만 더 관심을 써 주면 좋겠다. 그 둘 중에서 다시 집 앞에 있는것을 서부도, 집 뒤에 있는 것을 동부도라고 한다니 서부도만 본 셈이다.

서부도는 지붕돌이 일부 깨지고 상륜부 보개도 일부 파손되었으나 전체적으로 갸름한 형태에 보다 섬세한 외형이며 동부도는 듬직한 육중함이 느껴지는 모습으로 상대석, 중대석, 하대석에 연꽃과 안상 조각이 또렷하다. 집에 가려서 동부도를 못 본 것이 못내 아쉽다.