[국보탐방] [24-2] 국보 제24호 <경주 석굴암 석굴> ②

입력 : 2015.05.26 10:19

①편의 설명에서 석굴암은 전실(前室)과 비도(扉道), 주실(主室)의 세 부분으로 이루어졌다고 하였다. 이 세 곳에는 모두 40구의 불·보살상과 관련 조각들이 세워져 있는데 하나하나 그 명칭과 의미, 모양 등에 대하여 알아보자. 알다시피 현재 석굴암은 전실, 비도, 주실 안으로 들어갈 수 없고 내부 사진 촬영은 더더구나 불가능하다.

따라서 각각의 사진은 필자가 찍은 사진과 석굴암 홈페이지에 올려진 사진, 그리고 문화재청에서 공개한 사진들을 사용하였으며, 관련 책자마다 관계되는 사람마다 설명이 다르고 명칭과 위치가 차이 나는 것도 석굴암 측 설명을 기준하여 여기에 올리기로 하였다. (이점 독자분들의 양해를 바랍니다.)

전실(前室) : 팔부신중(八部神衆)

전실에는 좌우로 4구씩, 모두 8구의 팔부신중 조각이 새겨져 있다. 팔부신중은 불법수호의 신중으로, 원래는 인도의 힘 있는 신들이었는데, 석가모니의 교화를 받아 불교의 수호신이 되었으며 이름도 일정하지 않고, 모습 또한 정형화되지 않은 것이 특징이다. 우리나라의 팔부중상은 대개 무장을 한 것이 많고 손에 들고 있는 지물이나 잣도 여러 가지이다. 석굴암에서 부처님을 바라보는 위치에서 좌우로 각각 4구씩의 위치별 명칭은 아래와 같다.

용 마후라가

야차 천(제석천)

긴나라 건달바

아수라 가루라

위 전실은 8부중상은 동시에 제작된 것으로 보이지 않고 수시로 교체, 변경된 것으로 짐작된다. 따라서 조각수준이나 솜씨가 제각각이며 그 중 용과 건달바의 솜씨가 가장 우수하다는 전문가들의 평이다. 그중 아수라는 상체와 하체가 각각 다른 것을 접합시킨 졸속작품이라는 의심이 있지만 마땅한 해석이나 답변이 없어 궁금하다.

비도(扉道) : 인왕상(仁王像)과 사천왕상(四天王像)

전실에서 주실로 이어지는 통로, 비도(扉道)라고 부르는 입구인 셈이다. 들어서기 전 좌우로는 수문장 역할로 볼 수 있는 인왕상(금강역사) 2구가 서 있고, 통로의 좌우에는 사천왕상이 각 2구씩 서 있다. 이제 부처님이 계신 본전(本殿)으로 들어서는 것이며, 일반 사찰은 금강문을 지나 사천왕문을 들어가는 것이다.

인왕상(仁王像)

금강역사라고도 불리는 인왕상은 공격하는 모습에 입을 벌리고 있는 아형(阿形) 금강역사, 방어하는 모습에 입을 다물고 있는 흠형(噷形) 금강역사가 있는데 아형 금강역사는 나라연금강(那羅延金剛), 흠형 금강역사는 밀적금강(密迹金剛)이라고 부른다. 나라연금강은 천상의 역사로서 힘이 코끼리의 백만 배나 된다고 하며 밀적금강은 언제나 금강저를 들고 부처님을 호위하며, 온갖 비밀스러운 사적(事跡)을 알고 있다. 이들은 상체를 벗은 반나체에 손은 권법(拳法)을 짓거나 금강저를 들고 있는 독특한 모습이다 .

이 인왕상도 전실의 8부중상처럼 여러 번 제작하고 보완하였는지, 근처에서 인왕상 머리와 손 등이 발굴되기도 하였다고 한다. 국립경주박물관에 두상이 하나 전시되기도 하는 데 부조이지만 그 질량감이 뛰어나 환조에 가깝게 보인다. 아마도 해체공사 후 복원 당시 새로이 새겨 넣은 것이며, 예전 인왕상의 잔해가 아닌가 싶다.

사천왕상(四天王像)

동서남북 사방을 관장하는 신상으로 본존불을 맞이하는 입구 통로 좌우에 각각 2구씩 조각되어 있다. 동방 지국천왕(持國天王), 남방 증장천왕(增長天王), 서방 광목천왕(廣目天王), 북방 다문천왕(多聞天王)이 지키고 서 있으며, 두 발로 악귀를 밟고 서 있는 그 표정과 자태가 각양각색이다. 사악한 것으로부터 신성한 것을 보호하고 침략자로부터 수호하는 역할이다. 석굴암에서 부처님을 바라보는 위치에서 좌우로 각각 2구씩의 위치별 명칭은 아래와 같다.

서방 광목천왕 북방 다문천왕

남방 증장천왕 동방 지국천왕

유리창문 밖에서 보면 인왕상은 그래도 정면을 보고 있어서 나름대로 알아보겠는데 비도 좌우측에 2구씩 모셔진 사천왕상은 도저히 볼 수가 없어 아쉽다. 인왕상과 사천왕상 모두 머리 뒷면에 커다란 원형의 광배(頭光)를 새긴 것은 이들이 용감하고 힘도 세지만 지혜도 있다는 것을 암시하는 의미로 보면 될듯하다.

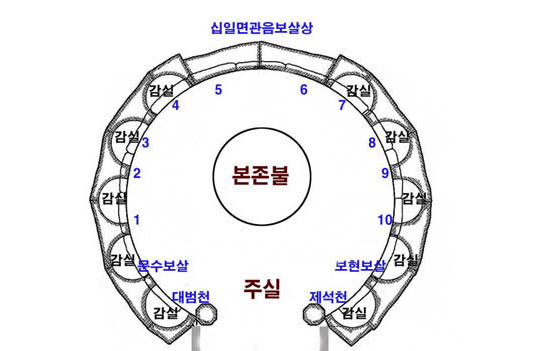

주실(主室) : 본존불과 십일면관음상 外

드디어 인왕문과 사천왕문을 지나 본전(本殿)에 들어섰다. 본존불인 석가모니 부처님이 계신 곳이다. 그러나 부처님은 혼자 계시지 않았다. 가운데 존귀한 모습으로 앉아 계신 부처님을 둘러싼 많은 보살과 나한상... 참으로 복잡하고 대단한 구조이자 석굴암의 정수이다.

본존불(本尊佛)

본존불은 높이 1.58m의 좌대위에 3.26m의 거대한 불상으로 결가부좌한 채 항마촉지인의 수인을 취하고 고요하게 앉아 있는데 범접하기 어려운 위엄 있는 모습이며 차분한 분위기가 마치 깊은 명상에 잠긴 듯 보인다.

우단편견의 옷차림은 주름져 내려오다가 양발에 감긴 후 바닥에 한 자락을 깔고 앉은 모습이고, 뒤쪽에 겹쳐 보이는 두광(頭光)은 연화문 광배로 조각하여 부처의 권위를 한껏 높여주고 있다. 본존불은 정중앙이 아니라 다소 뒤쪽으로 물러앉아 앞쪽이 조금 넓은 모습인데 공간적 시간을 편안하게 하려는 의도로 보인다.

대범천(大梵天)과 제석천(帝釋天)

역시 인도의 신이었으나 석가여래를 수호하는 최고의 수호신이 되었다. 둘은 불법수호의 쌍벽을 이루며 제석천은 오른손에 불자(佛子) 왼손에는 금강저를 들고 있으며, 범천 역시 불자를 들고 있으나 왼손에는 정병(淨甁)을 들고 있다.

문수보살(文殊菩薩)과 보현보살(普賢菩薩)

문수보살은 지혜(知), 보현보살은 행(行)을 상징하며 석가여래의 좌우 협시보살이다. 원래 문수보살은 사자, 보현보살은 코끼리와 함께 표현되는데 이곳 석굴암은 보살상만 새겼다. 또한, 모두 두광을 단순한 둥근 모양으로 새겼는데 위에서 본 제석천, 범천은 광배의 외곽에 세세한 무늬를 넣었다.

10대 제자

부처님 10대 제자는 지혜 제일 사리불과 신통 제일 목련, 두타 제일 가섭과 다문 제일 아난, 밀행 제일 라훌라와 지계 제일 우팔리, 처안 제일 아나율과 해공 제일 수보리, 논의 제일 가전연과 전법 제일 부루나이다. 이중 라훌라는 부처님이 출가 전에 낳은 아들이다. 또한, 두타 제일 마하가섭은 부처님 열반 후 제자들을 결집시켜 불교 교리와 부처님 설법을 전부 암송하여 일치시킨 불교의 1대조이다. 부처님 좌우로 5명씩 나누어 새겼는데 각각의 자리마다 정확한 이름을 알기 어렵다. 부조의 크기는 모두 2m 이상으로 등신(等身)보다 다소 크며, 얼굴 모습은 한국적이라기보다 서구적인 느낌이다.

십일면관음보살

본존불 바로 뒤에 있어서 밖에서는 보이지 않는다. 다른 보살상들보다 돌출을 확연하게 하여 부조이면서 환조에 가깝다. 아마도 가장 뒤쪽임을 고려하여 그리 한 듯하다. 연화좌에 올라선 상태로 왼손은 연꽃이 꽂힌 병을 들고 있으며, 오른손은 아래로 내려 장식물을 잡은 채 자신을 부르는 소리에 귀를 기울이는 관세음보살상은 석굴암 내 조각 중에서 단연 눈에 띄는 작품이기도 하다.

여기서 11면, 즉 11개의 얼굴이란 관음보살이 중생을 교화하기 위한 다양한 설법 모습을 표현한 것으로 머리 위에 얼굴만 표현된 9개의 불상과 작은 입상불 1개, 그리고 가장 위쪽에 불상 1구를 합쳐 모두 11개의 얼굴이라서 십일면 관음보살이라고 한다. 일부에서는 본체를 포함하여 십일면이라는 주장도 있는데, 그러면 머리 위의 어느 얼굴을 뺀 것인지는 모르겠다. 한동안 얼굴 2개가 도난당하여 9면으로 알려졌었으나 지금은 보완한 상태이다.

감실(龕室)

불상 등을 모시기 위하여 탑의 몸돌이나 바위 등의 면을 안으로 파낸 구조를 감실이라고 한다. 석굴암 주실 내부 둥근 벽면의 2층에는 가장 뒤쪽 십일면관음보살상 위에 주존불의 광배가 있고 그 높이 좌우로 각각 5개씩 모두 10개의 감실이 있다. 감실 안에는 신광과 두광을 포함한 광배석과 앞면에 부조형태로 조각한 보살상들을 모셨는데 모두 7구의 보살상과 1구의 유마거사상이 놓여 있으며 각각 크기는 약 7~80cm쯤이다. 2개의 감실은 비어 있는데 일본강점기에 도난당했다고 한다.

특이한 것은 머리를 깎지 않은 유마거사가 모셔진 점인데 유마거사는 부처님 시절 재가신도로 출가하지 않았으면서도 부처님 제자들에게도 존경받았는데, 일반인들에게 나도 (출가하지 않아도) 부처가 될 수 있다는 자신감을 주기 위해 포함했다고 보고 있다. 현재 남아있는 8개의 감실 주인공은 의견이 분분하여 각각 누구인지 명확하지 않다.

궁륭(穹窿) 천장

석굴암 천장은 돔형으로 둥글게 솟아있는 모양이다. 궁륭천장이라고 한다. 둥근 천장을 높이 올려세움으로써 시각적으로 답답하지 않고 인공석굴이면서 하늘이 있음을 의미하는 뜻에 충실한 구조이다.

삼국유사에 큰 돌이 세 쪽으로 쪼개져 김대성이 분통해 하다가 잠이 들었는데 천신이 내려와 완성해 주었다는 이야기를 증거하듯이 과연 가장 꼭대기 큰 머릿돌은 세 조각을 이어붙인 흔적이 뚜렷하다. 또한, 커다란 돌을 원형으로 둘러쌓으면서 보다 견고하게 하고 빠지지 않도록 소위 돌못을 30개나 끼워 박았는데 이는 천장을 밋밋하지 않게 해주는 시각적인 효과도 있어 올려다보면 참 멋진 천장일 듯하나, 역시 사진으로밖에 볼 수가 없다.

우리나라 절집들 대부분이 문화재를 보유하고 있어 이를 빌미(?)로 입장료를 (문화재 관람료 명목으로) 받고 있으나, 막상 안으로 들어가 보면 실내에 있는 문화재는 대부분 '사진촬영금지'가 붙어 있고 관계되는 보살, 처사님들이 감시의 눈을 부라린다. 또 작은 문화재들은 따로 성보박물관을 지어 추가 입장료(관람료)를 내야 하고, 그곳 역시 안으로 들어가면 영락없이 촬영금지다.

부득이 도둑촬영을 하거나 통사정을 하고 한두 컷 찍어올 때면 답사군으로서의 애로가 보통이 아니다. 이번에 소개한 국보 제24호 석굴암은 특히 그러하다. 만약에 석굴암을 가게 되면 이러한 점들을 고려하여 관계 자료를 많이 참고하시고 시간이 되면 '신라역사과학관'이나 '국립경주박물관'을 방문하여 석굴암 모형이나 모조품, 관련 발굴품 등을 살펴보기 바란다. 많은 도움이 될 것이다.

다행히도 경주박물관에 갔더니 석굴암 주실에 있는 십일면관음상과 보현보살, 문수보살 부조를 석고로 떠 놓은 것이 있어서 (1914년 해체, 복원할 때로 추정) 그 석고상 복제품이 있었다. 진품과 다름없는 모습을 가까이서 지켜볼 수 있어 매우 좋았다.

비록 3점밖에 없어 아쉬웠지만, 진품을 대한 듯 흡족했다. 현재처럼 석굴암 내부를 개방할 수 없다면 어느 곳에건 이렇게 똑같은 모형을 만들고 상세한 설명을 해놓은 모의 석굴암을 만들 필요가 있다. 그리고 잘 찍은 사진과 정확한 명칭, 설명 등을 인쇄한 안내문을 배포해야 한다. 따지고 보면 관계기관들의 직무유기라 할 수 있다. 명색이 국보인데 이를 찾아온 내, 외국인들은 그저 답답할 수밖에 없고, 그저 정면에서 유리창 너머로 정지화면만 보아야 한다니 이해가 되지 않는다.

현재 신라역사과학관에는 1/5 크기의 모형을 만들어 이해를 돕고 있는데 학생들 견학코스 정도밖에 되지 않는다. 실물 크기로 예술성도 뒤지지 않도록, 위에서 본 것처럼 석고를 떠내고 다듬어서 만들어질 모의 석굴암을 기대해본다. 시간과 예산이 소요된다면 우선 정확한 설명문이라도 먼저 만들어서 배포해줄 것을 건의한다.