[5대 적멸보궁] ③ 오대산 상원사(上院寺)

입력 : 2015.08.31 10:05

5대 적멸보궁 세 번째 이야기는 오대산 상원사 적멸보궁이다. 자장율사가 당나라에서 돌아와 가져오신 불사리와 정골을 직접, 가장 먼저 모신 통도사가 제1 적멸보궁이라면, 설악산 봉정암은 해발 1,244m 높은 곳에 있어 누구나 쉽게 가기 어려운 곳이며 당일 신행으로 다녀오기가 어려운 곳이라는 점을 들어 두 번째 적멸보궁으로 소개하였다.

이제 소개할 오대산 상원사 적멸보궁도 해발 1,190m로 제법 높은 곳이지만 상원사까지는 차량이 들어갈 수 있으며 이로부터 20분쯤이면 중대사자암이고 다시 20분쯤 오르면 적멸보궁이니 아무리 천천히 올라간다 해도 1시간 이내에 올라갈 수 있는 곳이다. 그러나 오히려 그로 인해 많은 사람이 쉽게 찾는 곳이기도 하니 혹자는 위 통도사, 봉정암, 상원사를 일컬어 3대 적멸보궁이라고도 한다.

상원사(上院寺) 적멸보궁

상원사는 오대산 초입에 있는 조계종 제4교구 본사 월정사의 말사이다. 일반적으로 오대산 적멸보궁을 일러 상원사 적멸보궁이라고 하는데, 혹자는 상원사 위쪽 그러니까 적멸보궁과 상원사의 중간쯤에 있는 중대 사자암을 적멸보궁의 수호암자라고 하면서 중대 사자암 적멸보궁이라고도 하는 등 호칭에 다소 혼란이 있는 것도 사실이다.

그뿐만 아니라 중대사자암과 상원사를 산내암자로 두고 있는 월정사의 경우 점잖게 오대산 월정사라고 대표명칭을 쓰면서 적멸보궁과 상원사가 가진 국보, 보물 등 문화재 모두가 월정사 것인 양하고 있으니 답사꾼의 입장에서는 어안이 벙벙할 따름이다. 그러나 필자는 보편적인 명칭 '상원사 적멸보궁'으로 쓰고자 한다.

오대산(五臺山)

백두대간의 중간쯤인 오대산은 그 자락이 깊고 넓을 뿐 아니라 산세가 크고 육중하지만 부드러운 흙산으로 일명 육산(肉山)이라고 하며 동대, 서대, 남대, 북대, 중대의 다섯 봉우리로 이루어져 오대산이라고 하는데 정상인 비로봉(1,563m) 아래 중대에 적멸보궁이 있는데 지형상 용머리에 해당하는 곳이며 전국최고의 명당자리라고 한다. 그래서인지 그 아래에는 용안수(龍眼水)라고 부르는 샘이 있어 이를 뒷받침하고 있다.

문수 신앙 성지(聖地)

오대산은 문수보살이 상주한다고 알려진 불교의 성지이며, 자장 스님이 당나라에 건너가 오대산(청량산)에서 문수보살을 친견한 후 신라로 건너와 이곳 오대산에서 문수보살을 친견하려 했으나 뵙지는 못한 곳이다. 효소왕 때 신문왕의 두 아들 보천과 효명 두 태자는 오대산에 들어가 참배하다가 동대에서 1만 관음보살, 남대에서 1만 지장보살, 서대에서 1만 대세지보살, 북대에서 1만 미륵보살, 중대에서 1만 문수보살이 나타나 일일이 참례를 하였다고 하며, 그 후 왕위에 오른 효명태자(성덕왕)가 재위 4년인 서기 705년에 절을 짓고 진여원(眞如院)이라 하니 상원사의 시작이다.

그 뒤로 상원사 이야기는 별로 전해지는 것이 없다가 조선 시대 이르러 세조가 겪은 이적(異蹟) 두 가지가 전설처럼 전해지면서 유명해지는데 그중에서도 세조가 문수보살을 친견한 이야기는 지금도 문수동자상(국보 제221호)과 중창권선문(국보 제292호)로 남아 그저 전설 차원의 이야기가 아닌 실화였음을 강조하고 있다.

문수보살 친견

조카 단종을 몰아내고 왕위에 오른 수양대군 세조는 죄책감에 시달렸던 듯하며 그래서인지 불교에 의탁하여 많은 불사를 지원하거나 직접 유명 사찰을 찾아다니며 참배를 올리는 등 억불정책의 조선왕조에서 드물게 불교를 지원한 군주로 기록된다. 특히 말년에는 피부병에 걸려 고생하였는데 조카 단종을 죽이자 생모인 형수 현덕왕후가 꿈에 나타나 저주를 퍼붓고 침을 뱉으니 그 자리마다 몹쓸 피부병이 발진하였다는 것이다.

그래서 방방곡곡 좋다는 곳을 찾아다니던 중 이곳 오대산 상원사를 찾게 된 세조는 절 아래 계곡 물에 몸을 씻고자 하였으며 그때 마침 동자승이 지나가길래 등을 밀어달라고 하였다는 것이다. 그러면서 '어디 가서 임금의 옥체를 씻었노라'고 말하지 말라 당부하자 '임금도 문수보살을 친견했다고 말하지 말라'고 하며 사라졌는데 그러고 보니 자신의 몸 여기저기에 있던 악성 종기들이 씻은 듯이 나았다는 것.

감격으로 환궁한 세조는 화공(畵工)들을 불러 자기가 본 동자승의 모습을 설명해주며 그리게 하였으나 모두 만족하지 못하였는데 어느 날 남루한 노인이 나타나 세조 설명은 듣지도 않은 채 그려주니 세조가 만난 동자승의 모습 그대로가 아닌가. 그래서 세조는 이 그림을 상원사에 봉안하였다고 하는 것이 세조의 문수보살 친견 이야기이다.

세조를 구해 준 고양이

이듬해 다시 상원사를 찾은 세조가 법당에 들어가려 하자 어디서 나타났는지 고양이 한 마리가 달려들어 옷자락을 물어 당기며 들어가지 못하게 하는 것이다. 이를 이상하게 여긴 세조가 법당을 샅샅이 뒤지게 하니 칼을 품고 숨어있던 자객이 불단 아래 숨어 있었던 것이니 자객으로부터 목숨을 건진 세조는 자기를 살려 준 고양이에게 땅을 하사하였으니 이를 묘전(猫田)이라고 하며 지금도 상원사 문수전 아래에는 고양이 두 마리를 새긴 석상이 세워져 있다.

그러나 이는 전해지는 이야기일 뿐 사실은 불교에서 문수보살과 함께 신성시되고 그림으로 조각으로 표현되는 사자라는 것이다. 조계종에서 각종 교리나 불교적 해석을 해주는 스님의 말인데, 필자도 후자에 믿음이 간다. 그러나 역사 속 사실과 혼재된 스토리텔링을 굳이 아니라고 부정하고는 싶지 않으니 임금(세조)과 절집 이야기로는 제격이다 싶다.

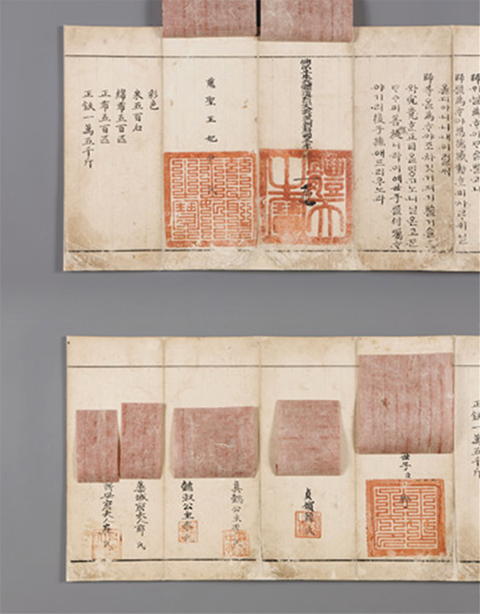

아무튼 상원사는 이렇듯 세조와 적절히(?) 배합된 문수보살 이야기가 전해지면서 숭유억불의 조선조에도 나름대로 잘 지탱하였던 듯하며 이는 단순한 전설이 아니라 세조의 왕사 신미 대사 등이 세조의 만수무강을 빌고자 상원사를 새롭게 단장하면서 중창권선문(重創勸善文)을 썼는데 이를 전해 들은 세조가 쌀, 무명, 베와 철 등을 보내면서 글을 함께 써서 보냈을 뿐 아니라 글의 말미에는 왕과 왕비, 세자 등의 수결과 도장 등이 찍혀 있으며 한글 번역본도 되어 있어 아주 중요한 연구 자료가 된다는 국보 제292호도 있는 절집이다.

월정사의 말사로 작은 절에 불과한 상원사에는 이처럼 문수보살, 세조임금과 얽힌 이야기가 몇 번을 들어도 재미있게 이어지고 있으며 오대산 문수 신앙의 중심사찰로서 적멸보궁의 대표 절집으로 이름을 붙이기에 조금도 손색이 없는 곳이다. 그뿐만 아니라 상원사에는 우리나라에서 최고로 오래된 동종인 '상원사 동종'(국보 제36호)이 있고, 문수동자상에서 나온 복장유물이 또 보물 제793호이다.

이 작은 절집에 국보만 3개가 있으니 대단한 절임에 틀림이 없고, 또한 상원사에는 문수전에 문수동자와 문수보살상을 모셨을 뿐 석가모니 부처님을 모신 대웅전이 없는데 산으로 40분쯤 올라가면 부처님 진신사리를 모신 적멸보궁이 있기 때문이다.

이렇게 재미있는 문수동자와 세조임금 이야기를 살펴본 우리는 산길을 따라 적멸보궁을 향하였는데 중간지점인 중대 사자암까지는 여느 국립공원 산길처럼 최소한의 정비와 위험한 곳은 난간을 설치하거나 보조 덱 등을 간단하게 설치하여 숲길을 걷는 기분을 만끽할 수 있었다.

그러나 중대암에 도착하면 이야기가 달라진다. 우선 오대산을 본떠 새롭게 중창 불사를 하여 지었다는 비탈진 경사로의 5층 지붕의 위엄이 예사롭지 않으며 중대암부터 적멸보궁까지 약 20분 거리는 목재도 아닌 석재 계단을 빈틈없이 시공하였으며 그 좌우로는 누가 시주하였는지를 소상히 밝힌 이름표를 붙인 외등과 스피커를 장치한 석재가 몇 발 간격으로 이어지고 있었다.

게다가 마지막 비로봉과 갈림길에서 적멸보궁으로 올라가는 진입로 격의 비탈진 계단 좌우에는 힘차게 용틀임하는 용 두 마리가 새겨져 울타리처럼 참배객을 맞이하고 있었고, 보궁 앞 몇 개의 계단 아래에는 돌로 깎은 사자 두 마리가 용맹한 모습으로 반기고 있었다. 불과 2년여 만에 찾아온 중대암-적멸보궁 구간은 마치 중국영화 세트장처럼 화려하게 변해 있었다. 이를 어쩌나?

중대사자암 측 얘기는 기존의 돌과 통나무를 사용한 산길은 미끄럽고 나무 부식으로 유지가 어려워 항상 사고위험이 있고 특히 겨울철에는 제설작업이 쉽지 않아 참배객들의 안전이 우려되어 불자들의 정성을 모은 불사로 만든 것이라고 한다. 나름대로 1,000고지가 넘는 높은 곳을 오가는 통행로에 대한 우려와 그 대책으로 진행한 공사에 수긍이 가고 고마운 일이다.

그런데 어쩐지 너무 잘 만든(?) 지나치고 넘친 느낌은 무엇일까? 특히 좌우 외등과 스피커는 너무 많고 크고 요란하여 거슬린다. 계단 좌·우측 용 조각과 적멸보궁 바로 앞 사자상도 결국은 과유불급(過猶不及)을 헤아리지 못한 것 같아 못내 아쉽다. 안전과 품위는 추구하되 적멸보궁의 명성과 산사(山寺)의 품위, 그 고고함에 걸맞은 그런 디자인을 할 수는 없었을까?

오대산 비로봉 아래 상원사 적멸보궁은 5대 적멸보궁 중 유일하게 부처님 진신사리가 정확하게 어디에 모셔졌는지 모르는 곳이다. 아니 아마도 일부러 모르게 했을 것이다. 이는 신비주의적인 방법이기도 하지만 오대산 문수 신앙에 걸맞은 형태이기도 하다. 게다가 오대산 주봉인 비로봉이 바로 위에 있으니 법신이신 비로자나불 아닌가? 그 아래 부처님의 진신을 모셨으니 굳이 여기인지 저기인지가 중요하지 않을 것이다. 다만 부처님의 진신을 모셨다는 마애불탑 하나만을 표시로 세웠으니 더욱 멋스럽고 믿음이 가지 아니한가.

오대산 적멸보궁을 둘러보니 이름은 상원사 적멸보궁이라고는 하나 사실상 중대사자암 적멸보궁인 듯싶다. 상원사는 이름만 걸었을 뿐, 실제적인 관리나 예불, 참배객 운영 등은 중대사자암 소관으로 보인다. 그렇다 보니 사자암에서 적멸보궁에 이르는 계단의 설치, 관리는 물론 적멸보궁을 꾸미는 일까지 그러한 모양인데 앞서 느낌대로 지나친 느낌이다. 존재의 의미와 본래의 가치가 무엇이었는지를 헤아려서 그에 걸맞은 방향으로 다시 생각해보면 좋겠다. 그런데 이번에 다녀온 느낌으로는 앞으로 무엇인가를 점점 더 많이, 더 크게, 더 웅장 화려하게 해놓을 듯 싶어 걱정이다.

모든 절집이 크고 화려하게 치장하는 데 열심이더라도 어디 한 곳이라도 우리는 본래의 모습을 유지하는 데 더 노력하겠다는 그런 절집 하나쯤은 있어야 하지 않겠나 싶다. 안전관리와 문화재 보호를 위한 일을 게을리하라는 것이 아니라 외형 위주 관리를 멀리했으면 하는 바람이다. 내년이고 몇 년 후에 다시 가볼 때 무엇을 또 얼마나 치장해 놓았을까 겁이 날까 두렵다. 자장율사가 창건하시고 방한암 스님, 탄허 스님, 만화 스님이 주석하셨음을 자랑으로 하는 절집이 맞는지 의심스러웠고 부처님이 다시 오신다 해도 너희 참 잘했구나 하시지 않을 듯 싶었다.

그중 하나를 더 꼬집어보자면, 상원사나 중대암 모두 공양간에 '관광객과 등산객은 공양할 수 없다'고 써 붙였으며, 혹시라도 등산복 차림의 누군가가 밥을 먹고 있으면 의심과 불신의 눈초리로 등산객 아니냐고 확인하곤 한다. 그게 아니라 적멸보궁을 뵈러 왔다고 해도 쉽게 의심을 거두지 않는 눈치다. 물론 모든 이에게 공양을 베풀기에는 재정적인 문제, 실제로 공양간 일을 해야 하는 노력과 인건의 문제, 또 불교에 비우호적인 언행 등이 거슬리고 불편하리라.

그러나 그렇다고 하더라도 품고 안아주는 것이 종교일 것이며, 우리가 확인한 두 절집의 살림살이 정도라면 ‘누구나 한 그릇 드시고 가세요’ 하더라도 전혀 무방할 듯싶었다. 봉정암 그 높은 곳에서도 그렇지 않고, 수도권 가까워 수많은 사람이 찾는 연주암도 그렇지 않은 까닭이며, 월정사 못미처 길을 막는 매표소에 등산객이나 관광객은 입장료 내지 말고 그냥 들어가세요 라고 써 붙일 자신이 없다면 말이다.

결국, 이곳에서 밥을 먹는 사람은 누구든 간에 입장료를 내고 온 사람들일 것이며 (오히려 절집에 온 신자들은 입장료를 안 낸다) 이 때문에 전국 각지에서 일반등산객과 절집 간에 갈등이 빚어지고 있지 않은가? 화해와 포용의 거창한 말이 아니라도 지나는 길손의 허기와 갈증을 면해주는 보시처럼 큰일이 또 어디 있단 말인가? 물론 등산객이나 일반관광객들도 협조적이고 친화적으로 행동하고 예절과 법도를 존중하고 따라주며 공양 후에는 적절한 시주도 잊지 말아야 하겠지만 그건 객(客)의 도리일 뿐 조건부 시혜는 아닐 것이다.

그러나 이런 일들은 모두가 인간의 생각으로 한 일일 뿐, 우리가 그곳까지 찾아간 이유는 부처님을 친견하는 것과 다름없다는 진신사리를 찾아서이며, 잠깐이나마 부처님과 문수보살을 만나 뵙기 위함이었던 것이기에 하루 일정으로 다녀온 것이 뿌듯하기만 하다. 이렇게 하여 5대 적멸보궁 중 세 곳을 찾아보았으며, 나머지 적멸보궁 답사는 계속 이어진다.