[국보 탐방] [32] 국보 제32호 합천 해인사 대장경판

입력 : 2015.11.23 09:51

공식명칭 : 합천 해인사 대장경판 (陜川 海印寺 大藏經板)

지정일 : 1962.12.20

분류 : 기록유산 / 서각류/ 목판각류/ 판목류

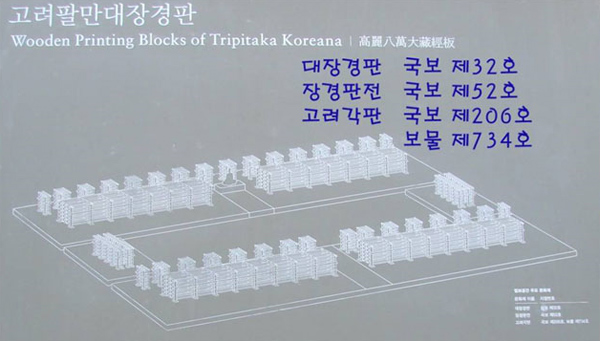

수량 : 81,258매

시대 : 고려

주소 : 경남 합천군 가야면 해인사길 122, 해인사 (치인리)

대장경은 경(經)·율(律)·논(論)의 삼장(三藏)을 말하며, 불교 경전의 총서를 가리킨다. 이 대장경은 고려 고종 24∼35년(1237∼1248)에 걸쳐 간행되었다. 이것은 고려 시대에 간행되었다고 해서 고려대장경이라고도 하고, 판수가 8만여 개에 달하고 8만 4천 번뇌에 해당하는 8만 4천 법문을 실었다고 하여 팔만대장경이라고도 부른다.

이것을 만들게 된 동기는 고려 현종 때 새긴 초조대장경이 고종 19년(1232) 몽골의 침입으로 불타 없어지자 다시 대장경을 만들었으며, 그래서 재조대장경이라고도 한다. 몽골군의 침입을 불교의 힘으로 막아보고자 하는 뜻으로 국가적인 차원에서 대장도감이라는 임시기구를 설치하여 새긴 것이다. 새긴 곳은 경상남도 남해에 설치한 분사대장도감에서 담당하였다.

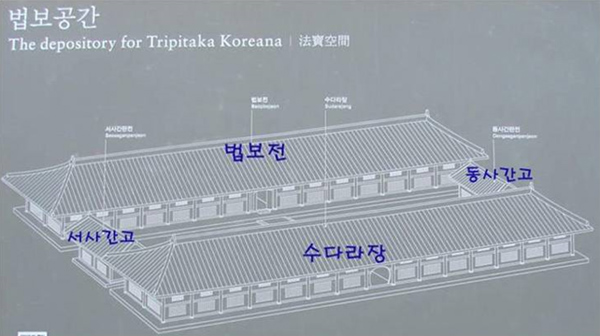

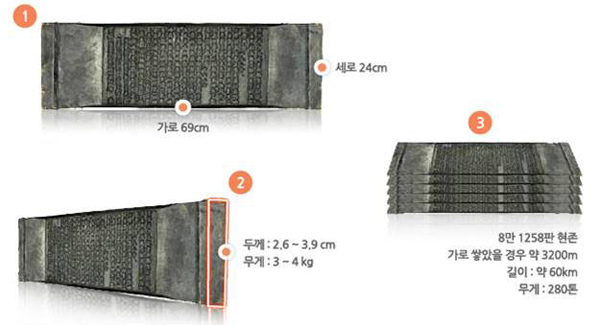

원래 강화도 성 서문 밖의 대장경판당에 보관되었던 것을 선원사를 거쳐 태조 7년(1398) 5월에 해인사로 옮겨 오늘날까지 이어오고 있다. 현재 해인사 법보전과 수다라장에 보관되어 있는데 일본강점기에 조사한 숫자를 보면 81,258장이지만 여기에는 조선 시대에 다시 새긴 것도 포함되어 있다. 경판의 크기는 가로 70㎝ 내외, 세로 24㎝ 내외이고 두께는 2.6㎝ 내지 4㎝이다. 무게는 3㎏ 내지 4㎏이다.

구성을 보면 모두 1,496종 6,568권으로 되어있다. 이 대장경의 특징은 사업을 주관하던 개태사 승통인 수기대사가 북송관판, 거란본, 초조대장경을 참고하여 내용의 오류를 바로잡아 대장경을 제작하였다고 한다.

이 대장경판은 현재 없어진 송나라 북송관판이나 거란 대장경의 내용을 알 수 있는 유일한 것이며, 수천만 개의 글자 하나하나가 오자·탈자 없이 모두 고르고 정밀하다는 점에서 그 보존가치가 매우 크며, 현존 대장경 중에서도 가장 오랜 역사와 내용의 완벽함으로 세계적인 명성을 지니고 있는 문화재이다. 또한, 2007년 세계기록유산에 등재되었다. (문화재청)

팔만대장경(八萬大藏經)

해인사 대장경판은 우리가 흔히 팔만대장경이라고 부르며, 여기서 팔만이란 대장경 판수가 팔만 여장에 이르기에 그리 말하기도 하지만 일반적으로 고대 인도에서는 많은 숫자를 표현할 때 8만 5000이라거나, 인간의 번뇌가 많은 것을 8만 4000 번뇌라고 하며 석가모니 부처님이 고통에서 벗어나 해탈하여 부처가 되는 길을 대중에게 설법한 것을 8만 4000 법문이라 하는 것 등에서 비롯된 것으로 생각할 수 있다.

해인사 팔만대장경의 정식 명칭은 고려대장경(또는 재조대장경)이다. 재조(再雕), 즉 다시 새겨 만든 대장경이라는 것이니 처음 만든 대장경이 잘못되어 다시 만들었음을 그 이름에서 추측할 수 있다. 즉, 고려 때에 두 차례에 걸쳐 대장경을 국가사업으로 간행하였는데 먼저 만들어진 대장경은 고려 현종 2년(1011년)에 시작하여 선종 4년(1087년)까지 76년에 걸쳐 판각하였다.

이를 처음 만든 대장경이라 하여 초조대장경(初雕大藏經)이라고 부르며, 이 초조대장경은 대구 부인사에 보관하던 중 고려 고종 19년(1232년) 몽골의 2차 침입 때 모조리 불에 타버리고 만다. 그래서 고종 23년(1236년)부터 38년(1251년)까지 16년간에 걸쳐 다시 만든 대장경이 지금의 해인사 대장경판, 우리가 흔히 부르는 팔만대장경으로 재조대장경(再雕大藏經)이라고 부르는 까닭이다.

물론 초조대장경과 재조대장경 사이에는 속장경이라 부르는 새로운 형식의 대장경이 있었는데, 이는 초조대장경이 북송칙판대장경을 원본으로 하여 경(經), 율(律), 논(論) 삼장(三藏)을 주로 모아서 기록한 것이다. 이에 비하여 속장경은 이의 주석서나 연구서라 할 수 있는 장(章), 소(疏)들을 모아 간행한 것인데 대각국사 의천이 주관하여 간행한 것으로 알려졌다.

이 속장경 역시 초조대장경과 함께 불타버리고 말았다. 그러나 속장경이란 근거 없이 일본인 학자가 붙인 말이며 위에서 말한 삼장(三藏) 외에 주석을 단 별도의 장(藏)을 더해 사장(四藏)으로 만들려 했다는 의천국사의 의도였다는 것으로 이에 대하여 지난 2005년부터는 교장(敎藏)으로 교과서에 수록되고 있다.

대장경(大藏經)은 무엇인가?

우리가 말하는 대장경은 과연 무엇일까? 대장경(大藏經) 즉, 경(經)을 藏(장)한다, 담고 있다는 말인데 구체적으로는 경(經), 율(律), 논(論) 삼장(三藏)을 말한다. 경장(經藏)은 석가모니가 제자와 중생을 상대로 설파한 경(經)을 담은 바구니이고, 율장(律藏)은 제자들이 지켜야 할 논리조항과 공동생활 규범인율(律)을 담은 바구니, 논장(論藏)은 위의 경(經)과 율(律)에 관해 이해하기 쉽게 주석한 논(論)을 담은 바구니로 말한다.

이 세 가지를 담고 있는 삼장(三藏)을 3개의 바구니라 하여 산스크리트어-라틴어 혼합표기로는 뜨리삐따까(Tri-Pitaka)라고 한다. 오늘날 국제적으로 통용되는 영문표기는 대장경을 Tripitaka라 하며, 고려대장경은 Tripitaka Koreana라고 쓰고 있다.

이는 80 생애를 마치신 부처님이 45년간 설한 내용이 생전에는 문자로 기록되지 못하였다가 부처님이 열반에 든 후 제자들은 부처님의 말씀을 기록으로 남겨야 할 절실한 필요성을 느끼게 되었다. 부처님이 돌아가신 그해에 모여서 각자 생전에 들은 바를 여시아문(如是我問), 즉 '내가 들은 바는 이와 같다'고 하여 서로 논의하고 결집(結集)하니 이렇게 부처님의 말씀을 기록하여 널리 반포할 목적으로 간행한 기록을 대장경(大藏經)이라고 부르기 시작하였다. 초기에는 패엽경, 그러니까 다라나무(多羅樹) 이파리인 패다라에 송곳이나 칼끝으로 글자를 새긴 후 먹물을 먹인 패엽경(貝葉經)이 그 시초였다.

이후 다라수 외에도 각종 나뭇잎이나 대나무 등 여러 가지를 사용하였는데 덥고 습한 기후로 오랫동안 보존할 수 없었으니 수시로 다시 만드는 일을 반복하다가 기록내용이 조금씩 달라지거나 자연발생적으로 생긴 종파별로 각각 다른 기록을 남기게 되었다.

오늘날과 같은 대장경이 없는 상태에서 불교는 인도에서 중국으로 포교되기 시작하였고 부처님 말씀을 중국어로 번역하게 됨에 따라 포교, 번역에서는 필사본 수준이었으니 오류 발생과 오랫동안 보존의 문제가 생겨 돌(石)이나 금속판 대장경이 나타나게 된 것이다. 그중에서도 취급, 보존, 인쇄에 적합한 것이 나무 즉 목판(木板) 대장경이니 지금의 형태로 된 나무판에 새기기에 이르렀다.

세계 최초의 대장경은?

불교의 발생지 인도를 비롯하여 중국, 한국을 통틀어 최초로 만들어진 목판 대장경은 중국 송나라 태조의 어명으로 태조 4년(972년)에 시작하여 태종 8년(983년)까지 11년간에 완성된 대장경으로 나무를 켜서 판자를 만들고 그 위에다 부처님 말씀을 새긴 것이다.

이는 총 1,076부 5,048권의 불경을 무려 13만 매나 되는 목판에 새겨 약 480개의 함에 보관하였다고 전해지며 송나라 휘종까지는 그대로 잘 보존되었다고 하나 금나라 침입 이후 대부분 없어져 버리고 최근에 와서 10여 권이 발견되었다고 한다.

세계의 보물, 대한민국 국보 고려대장경

이렇듯 세계 최초의 대장경인 송나라 칙판대장경은 오늘날 전해지지 못하고 있으며, 세계 두 번째로 만들어진 초조대장경도 불타버리고 말았으니 지금 해인사에 보관 중인 재조대장경이 현존하는 최고(最高)의 목판 대장경이다. 그 밖에도 거란 대장경, 티베트 대장경 등이 만들어지고 전해지고 있으나 고려대장경에 미치지 못하며 일본의 경우에는 근세까지도 독자적인 대장경을 만들지 못하여 조선왕조실록에도 보면 80여 차례나 우리의 팔만대장경을 분양해 달라거나 임진왜란, 일제 강점기 때도 이를 가져가려 했다는 말이 있다.

일본은 뒤늦게 우리의 대장경 등 기존대장경을 바탕으로 1881~1885년 사이에 만든 축쇄대장경(縮刷大藏經)과 1924~1934년의 십여 년 동안 만든 신수대장경(新修大藏經)에 만족하고 있다.

대장경판 제작 과정

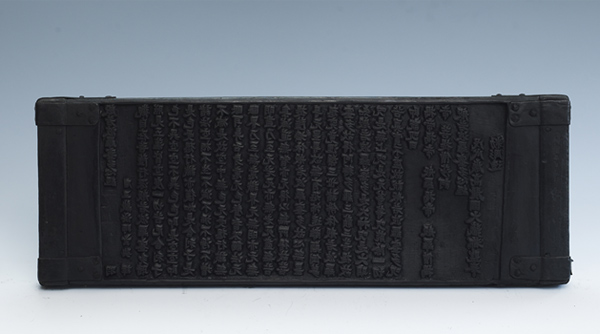

하나의 경판을 만드는 과정은 상상 이상이다. 아마도 오늘날 다시 재현한다고 해도 절대 쉽지 않을 일이다. 우선 경판 나무가 부패하거나 벌레가 먹지 않고 재질도 단단해야 하니 원목을 3년 이상 바닷물에 담갔다가 꺼내 판자로 짰으며, 그것을 다시 소금물에 삶은 후 그늘에 말려 깨끗하게 대패질하여 목판을 만든다. 그 목판은 판각하는 곳으로 옮겨 각수(刻手)들이 새기는데 사경원들이 경판 수치에 맞도록 구양순체로 정성껏 쓰고 교정까지 본 경(經)의 내용을 한 자 한 자 돋을새김으로 새긴다.

판의 양 끝에는 각목으로 마구리를 덧대어 판이 뒤틀림을 방지하고 옻칠을 하여 마무리한 후 네 귀에 동판(銅版)을 장식하면 비로소 경판이 한 장 완성된다. 이렇게 하여 무려 760년이 넘는 오늘날까지 온전하게 보관되고 있다.

물론 여기에는 보관시설의 과학성이나 관리인원들의 정성 등이 추가되어 그러하지만 우선 경판 하나하나가 그렇게 만들어졌기에 가능한 일이다. 보관시설에 관한 이야기는 국보 제52호 소개 때 다시 하기로 한다.

경판은 가로 약 69cm, 세로 약 24cm이며 두께는 2.6~3.9cm이고 무게는 약 3.5kg쯤이다. 한 면에는 23줄씩 한 줄에 14자씩, 양면에 444자쯤 새겼으며 글자 크기는 사방 약 1.5cm가량이다. 판의 뒷면 끝에는 새긴 경(經)의 제목, 장수(張數), 천자문 순서로 함(函)이름을 새겼으며, 경판 끝에도 같은 표시를 새겼다. 현존 경판을 모두 쌓으면 높이는 약 3,200m, 길이는 약 60Km에 달하며 무게만도 280톤에 이르는 엄청난 물량이다.

아쉬운 점

국보, 나아가 세계적 보물인 팔만대장경의 실체를 볼 수는 없다. 그토록 우리에게 자부심을 느끼라고 하고, 세계적인 문화재요 보물이라고 자랑하는데 그 실체를 볼 수가 없다? 물론 천 년 가까이 보관되어온 목판, 점점 더 보관과 관리가 어려운 그 특성을 모르는 바 아니며, 앞으로도 더 오래도록 후손들에게 전하고 이어가야 함을 모르지는 않지만 그래도 그렇지 국보 문화재를 국민이 볼 수도 없다니? 이건 아니다 싶다.

박물관에 가면 항온항습 지진방지 도난방지 시설에 필요한 전시 장치를 갖추어 국민으로 하여금 친숙하게 보게 하지 않는가? 대장경은 단순히 부처님의 말씀이나 불교의 교리를 적어놓은 출판 인쇄물이 아니다. 인쇄시설이 아니다. 그래서 국보가 아니다.

천 년 전 불교국가 고려가 당시 세계 문화의 정점인 불교문화를 집대성한 역사를 초월한 문화적 콘텐츠이자 민족문화이다. 21세기 오늘날 대한민국의 르네상스라고 해도 전혀 부족함이 없는 과거 역사이자 미래 문화의 자랑스러운 유전자이다. 단순히 나라가 어렵고 백성이 피폐하여 힘을 모아 새긴 종교적, 주술적 기도문이나 암송문이 아니다. 인류 최고의 문화유산이다.

따라서 국민이 친숙하게 보고 느낄 수 있도록 전체적인 시설개방과 관람이 어렵다면 몇 가지를 샘플링해서 경판에는 글씨만 있는 것이 아니라 그림도 있고 여러 가지 다양한 문화적 콘텐츠가 담겨있다는 사실도 알게 하고, 어떻게 인쇄하여 만들어 내는지도 시연해 보인다면 좋을 것이다. 그도 어렵다면 모조 경판을 아주 세밀하게 만들어서 진품 못지않은 느낌을 받도록 배려해야 할 것이다. 해인사에서 그렇게 하기 어렵다면 국립박물관에 진품 일부라도 전시하면 어떨까 싶다.

하기야 지금처럼 한자 교육을 멀리하고 한글로만 쓰고 읽고 배우려 하는 시류 속에서 훗날 팔만대장경 해석과 이해는 고사하고 읽을 줄이라도 아는 사람이 나올 것인가 하는 걱정이지만, 이를 위하여 한글화하고 디지털 작업하여 수록하면 된다는 안이한 답변에 이르러서는 하품이 나오는 바이다. 장차 이 일을 어찌 할꼬?