[김신묵의 폐사지 답사] (1) 충주 청룡사 터(靑龍寺址)

입력 : 2020.12.11 15:07

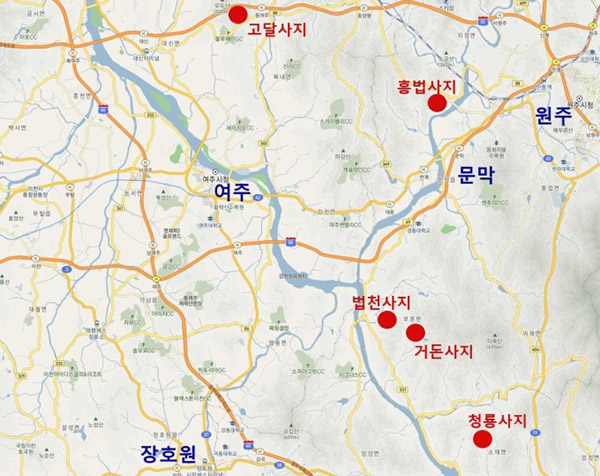

▩ 남한강변 폐사지 (청룡사터, 거돈사터, 법천사터, 흥법사터, 고달사터)

일찌기 남한강 수로(水路)는 고려때는 물론 조선이 한양으로 천도한 이래 경상도, 충청도 지역의 세곡을 운반하는 중요 경로일 뿐 아니라 강원도 정선과 영월 등에서 수송되는 뗏목과 내륙의 농산물을 실어 나르고 반대로 서해의 소금, 새우젓 등이나 각종 생활용품을 싣고 돌아가는 물산의 중요 이동로이기도 하였다.

이렇듯 지금의 고속도로 역할을 하던 남한강 물길과 아랫지방에서 넘어오는 육로 고갯길이 지나는 충주지방 인근에는 자연스레 사람과 물류가 모이고 흩어지게 되었으며 그런 까닭으로 남한강변을 따라 큰 사찰들이 들어서고 부처님께 원거리 수송과 이동의 무사함과 사업의 성공을 비는 중생들의 발길이 잦아들게 마련이었던듯 하다.

그렇게 남한강변에 자리잡은 절집들은 여말선초(麗末鮮初, 고려말 조선초)에 부흥하면서 대찰(大刹)로 자리잡게 되나 조선의 억불숭유(抑佛崇儒) 정책으로 점차 왜소해지다가 임진왜란과 병자호란등 국난을 만나 하나씩 둘씩 폐사된 듯 하니...

이제 그 자리는 휑- 하니 비어있고 부처의 흔적은 찾기 어렵고 간혹 석탑이나 승탑, 탑비 하나쯤 남아 무언(無言)으로 대화를 나누자고 하지만 시간과 공간을 거슬러 통(通)하기가 쉬운 일이 아니니

현세의 삶에 찌들고 갑갑한 마음이라도 풀어보기에는 잎 지고 헐벗은 이 계절, 차가운 돌무더기만 희미한 햇살에 빛나는 겨울철이 제격이 아닌가 싶다.

남한강 따라 나선 폐사지 답사길은

한많은 선인들의 이야기와 만나는길

속세를 떠나있던 큰스님들 뵈옵는길

▩ 충주 청룡사터(靑龍寺址)

청룡사(靑龍寺)

청룡사의 창건이나 역사에 대하여는 알려진 것이 없으나 태조 이성계의 스승이라는 보각국사 혼수(混修)의 승탑이 남아있는 것으로 보아서는 고려말에 이미 존재한 듯 한데 태조가 스승으로 모시던 스님이 작은 암자에 은거하여 지내는 걸 보고 큰 사찰로 지으라고 했다고 전해진다.

결국 조선 개국초 태조 이성계의 스승 스님이 계셔 왕명으로 대찰(大刹)을 지었다는 것인데 어떤 과정을 거쳐 폐사 되었는지도 남아 있지 않다.

다만 전설처럼 전하기는 조선 말기에 판서를 지낸 민대룡이 소실의 묘를 이곳에 쓰려고 승려에게 돈을 많이 주어 절을 불태웠다고 하는데, 불을 지르고 달아났던 승려는 벼락을 맞아 죽었다고 하니 유교의 불교 탄압에 권선징악의 이야기로 윤색된 듯 하다. 지금은 그 옆으로 천태종 사찰 하나가 청룡사 이름으로 작게 자리잡고 있으나 옛 청룡사와는 무관해보인다.

옛 청룡사 흔적을 찾아 골짜기를 올라가면 초입에 위전비(位田碑)가 하나 서 있고, 조금 올라가면 주인을 알 수 없는 큼직한 종형(鐘形) 승탑이 하나 있으며, 그 위에 보각국사 승탑과 탑비 그리고 사자석등이 남아 있다.

이 승탑과 최근에 지은 청룡사 중간쯤 능선 위 햇볕이 잘 드는 자리에 청룡사 절터(寺址)가 자리한 것으로 보이며 나름대로 발굴을 한 듯하나 특별히 확인된것은 없어 보인다.

위전비(位田碑) (충청북도 유형문화재 제242호)

위전비(位田碑)란 해당 절집을 위해 시주한 불자들의 이름과 전답 등 시주 품목, 수량 등을 새긴 비석을 말하는데 청룡사 창건과 운영 내역 등을 알 수 있어 주목되며 당시 경제실상도 알 수 있어 중요한 자료이다.

게다가 2~3차례 추가 기록한것으로 보여 중간에 추가로 중건되었음을 알수 있는데 전체적으로 오래되어 마모되기는 하였으나 글자 식별이 가능하다.

귀부에 비신을 세우고 가첨석이라 부르는 지붕돌을 얹었는데 숙종 18년(1692) 통정대부 숭휘(崇徽)가 대표로 세웠다고 되어있다.

석종형 승탑 (石鐘形 僧塔) (충청북도 문화재자료 제54호)

위전비를 지나 조금 더 올라가면 큼직한 승탑과 부서진 석재 일부가 나오는데 전하기로는 음각으로 '孤雲堂 舍利塔(고운당 사리탑)'이라는 당호가 새겨졌다고 하나 마멸이 심하여 확인하기는 어렵다.

그 앞으로는 석등의 부재중 일부로 보이는 석재가 정리되어 있다.

보각국사 승탑 (국보 제197호), 보각국사 탑비 (보물 제658호), 석등 (보물 제656호)

ㅇ 보각국사(普覺國師) 혼수(混修)

보각국사는 고려말기 충주의 청룡사를 중심으로 하여 동량면 개천사의 주지 등을 맡아 선종의 높은 법리를 펴다가 말년에는 청룡사의 연회암에서 입적한 대선사이다.

국사는 22세에 승과 선종선에 급제하고 금강산에 들어가 공부하였으며, 1383년에는 국사에 책봉되고 충주 개천사의 주지가 되었다. 태조 이성계가 조선을 개국하자 축하표문을 올린 후, 청룡사로 와서 연회암을 짓고 머무르다 이곳에서 입적하였다.

청룡사 연회암에서 불경간행에 힘을 기울였는데, 당시 간행된 불교서적으로「선림보훈(보물 제700호)」,「금강반야경소론찬요조현록(보물 제720호)」「호법론(보물 제702호)」「선종영가집(보물 641호)」등이 있다. 한 사찰에서 여러 차례에 걸쳐 서적을 간행한 사실은 드문 경우로, 청룡사 간행본은 충주의 불교문화와 인쇄문화 발전에 중요한 역할을 한 것으로 평가 된다.

국사의 선종 후 태조의 명으로 충주시 소태면 오량리 산32번지 청룡사지에 승탑이 건립되었는데 보각국사 정혜원륭탑이라 칭하였다. 탑비는 2년 후인 1394년에 건립하였는데, 양촌 권근이 비문을 짓고 글씨는 승려 천택이 썼다. (충주시)

즉, 태조 이성계가 스승으로 모신 혼수(混修) 스님은 고려말에 이미 국사로 책봉되었으며 조선 개국후 이곳 청룡사 근처 작은 암자에 은거하는것을 보고 절을 크게 지어주라고 하였다는 것이며, 이후 조선 건국 원년인 1392년에 스님이 73세로 입적하자 태조는 승탑과 탑비를 세워주고 '‘정혜원융(定慧圓融)"이라는 탑호를 내렸다. 시호는 보각(普覺)이다.

(경북 군위 인각사에서 삼국유사를 지은 일연스님도 보각국사이다.)

보각국사의 승탑은 정혜원융탑(定慧圓融塔)이다.

이 승탑은 1976년 도굴되고 훼손된채 무너져 나뒹굴고 있던 상태였는데 당시 중원군청 공보실장 김예식이 주도하여 복원하였고, 그 3년 뒤인 1979년 5월 조선시대의 승탑 중 유일하게 국보로 지정되었으니 충주에 있는 3개의 국보중 하나이다. (나머지 국보 2개는 중앙탑이라고 부르는 탑평리 칠층석탑과 충주 고구려비)

이곳 충주지역은 '예성문화연구회'라는 문화재 답사 모임이 유명한데 (고구려비 발견에도 기여) 이처럼 지역민들과 관계공무원들의 숨은 노력이 국보급 문화재를 살려내는데 기여한데 대하여 극찬의 칭송을 보내는 바이다.

승탑을 세워보니 (사리공은 이미 비어있었으나) 다행이도 기단부와 탑신부, 상륜부가 파손되거나 마멸되지 않고 거의 온전하게 남아있었다고 한다.

지붕돌, 즉 옥개석에는 기와골에 기와지붕 형태를 새기지는 않았지만 8각 귀퉁이로 연결되는 합각마루에는 가만히 보면 용과 봉황으로 보이는 동물을 새기는등 지붕 아랫면 조각과 함께 세심한 공력을 기울였음을 알 수 있다.

고려때에 화려하게 세워지던 고승들의 승탑이 조선시대 들어오면 억불숭유의 영향인지 간략하게 종(鐘) 모양으로 단순화되는 흐름에서 볼때 청룡사 터 보각국사 승탑은 비슷한 시기에 세워진 회암사지 무학스님 승탑, 신륵사 보제존자(나옹스님) 승탑과 함께 조선시대 전기에 손꼽히는 작품이다.

ㅇ 보각국사(普覺國師) 탑비(塔碑) (보물 제658호)

보각국사의 탑비는 정혜원융탑비(定慧圓融塔碑)이다.

조선 태조 3년(1394), 문인(門人)이었던 선사(禪師) 희달(希達)이 왕의 명을 받아 세운 것으로, 권근이 비문을 짓고, 승려 천택이 글씨를 썼다.

비문을 평(評)하기를 글씨에서는 힘이 느껴지고, 예스러운 순박함과 신비스러움이 함께 어우러져 있어 중국의 어느 명품에도 뒤지지 않을 만큼 품격을 지니고 있다. 이는 이후 조선시대를 통하여 이에 대적할 만한 것이 없을 만큼 돋보이는 면이라 할 수 있다. (문화재청)

그러나 평범한 우리가 볼때에는 글씨가 그 정도인지까지는 알기 어렵고, 다행이 크게 마모되지 않아 전체적으로 식별이 가능하였으며 특히 윗부분 제액(題額) 부분에 전서체로 '普覺國師之碑(보각국사지비)'라고 쓴 부분은 다소 허술해보인다.

ㅇ 보각국사(普覺國師) 승탑(僧塔) 앞 사자석등 (보물 제656호)

네모난 받침돌 위에 하대석을 사자모양으로 만든 것이 특징이다. 한마리 사자가 엎드린채 작은 네모꼴 중대석을 받치고 있으며 사각형의 상대석에는 앙련을 새겼다. 상대위에는 받침 겸 화사석 밑바닥 돌을 얹은 후 ㄷ 자 모양의 화사석을 뒤집어서 앞뒤로는 뚫린 화사창을 내었고 좌우는 막힌 형태이다.

화사석에 특별한 조각은 없으나 기둥부분을 강조하여 도드라지게 새겼으며 위에 얹힌 지붕돌은 부풀어 볼륨있는 모습으로 역시 단순하면서도 낙수면의 경사가 급하고 네 모서리선이 두터워 고려시대의 지붕돌 양식을 잘 보여준다.

지붕돌 위 상륜부가 남아있지 않아 아쉽다.

ㅇ 청룡사 관련 보물들

이처럼 청룡사 터에는 국보 1점과 보물 2점, 지방문화재 2점이 있다.

그밖에도 청룡사와 관계된 보물은 제700-1호, 700-2호 선림보훈(禪林寶訓) (각각 리움박물관과 충주박물관에서 보관중)과 702호 호법론(護法論)이 있다.

선림보훈(禪林寶訓) (보물제700-1호, 700-2호)

송나라의 승려 종고(宗果)와 사규(士珪)가 학덕이 높은 고승들의 좋은 말씀이나 행동들을 모은 것으로, 남송(南宋)의 승려 정선이 편집하여 선(禪)을 닦는 스님들에게 귀감이 되는 책이다.

닥종이에 찍은 목판본으로, 권 상·하로 나뉜 2권을 하나의 책으로 묶었는데, 크기는 가로 16㎝, 세로 26㎝이다. 책 끝부분에는 고려말 승려 환암(幻菴)이 쓴 발문(跋文:책의 끝에 글의 내용과 그에 관련된 일을 간략하게 적은 글)과 간행기록이 있다.

고려 우왕 4년(1378)에 승려 상위(尙偉)와 만회가 우바새(불교에서 출가하지 않고 부처의 제자가 된 남자) 고식기(高息機)와 우바이(불교에서 출가하지 않고 부처의 제자가 된 여자) 최성연에게 부처와 좋은 인연을 맺게 하기 위해 시주(施主)를 청하여 충주 청룡사에서 간행하였다는 내용이다.

『선림보훈』은 현재 전해지고 있는 여러 판본 가운데 간행기록이 있고, 판새김과 인쇄가 가장 정교한 고려본으로서 귀중한 자료이다.

호법론(護法論) (보물 제702호)

호법론(護法論)은 송나라에서 불교배척론이 일어나자 장상영이라는 사람이 유교·불교·도교의 학설을 내세워 불법을 지키기 위해 펴낸 것이다.

이 책은 닥종이에 찍은 목판본으로 한 권의 책으로 엮어졌으며, 크기는 세로 23.2㎝, 가로 14.8㎝이다. 간기에 사명(寺名)이 명시되어 있지는 않았지만 책 끝에 있는 이색(李穡)이 쓴 발문(跋文:책의 내용과 그에 관련된 일을 간략하게 적은 글)을 통해, 고려 우왕 5년(1379)에 고승 환암(幻庵)의 명으로 승준(僧俊)과 만회(萬恢)가 충주 청룡사에서 다시 간행한 것임을 알수있다.

이 책은 각법이 정교하고 자획이 닳은 것이 없으며 인쇄가 선명한 점으로 미루어 판각 당시에 인출(印出)된 것임을 알 수 있는 책이다. 즉 목판에 새기고 나서 바로 찍어낸 것으로 보인다.

기타 금강반야경소론찬요조현록(보물 제720호), 선종영가집(보물 641호) 등이 청룡사와 관계된 보물인데 이처럼 많은 불교관련 저서가 저술되고 간행된 청룡사는 당시에는 왕실과도 밀접한 관계였을것이며 선종사찰로서 그 지위가 대단하였을것으로 보여진다.

----------------------------------------------------

충주 청룡사 터는 충주시 소태면 오량리에 있으며

네비게이션에 '청룡사지'를 입력하면 검색 된다.

현장에 도착하면 잘 정리된 주차장과 화장실이 있고

문화해설사가 상주하고 있어 요청하면 해설도 들을 수 있다.