은퇴 준비 ‘네가지’가 필요하다

입력 : 2012.07.25 14:49

SPECIALIST | 서울대 한경혜 교수

바야흐로 ‘100세 시대’가 도래했다. 이와 동시에 은퇴 이후는 삶을 정리하고 마무리하는 시기가 아닌 또 다른 인생의 시작점이 되었다. 두둑한 통장 잔고만 있다면 노후의 행복이 보장될까? 절대 그렇지 않다. 모 개그 프로그램의 코너 제목처럼 ‘네가지’를 갖춰야 한다는 사실.

100세 수명, 과연 축복일까 죄악일까? 독거노인, 노후빈곤 등 부정적이고 우울한 기사가 넘쳐나다 보니 이런 생각이 든다. 수명 연장과 더불어 베이비붐 세대(1955~1963년 출생) 수백만 명이 본격적으로 은퇴를 시작하게 되면서 세수 감소, 재정 악화, 일자리 부족 등 각종 사회경제적인 문제가 대두될 것이라는 예상이 더해져 노후 재정에 대한 압박감이 생겨나는 양상이다. 그렇다보니 ‘은퇴 준비=노후자금 마련’이라는 등식에 사로잡히게 되는 것이다.

“노화는 평생에 걸친 일련의 과정이고, 현재의 삶이 노년에 영향을 미치므로 전 생애적 준비가 필요합니다. 그러나 은퇴는 재정적인 측면에서의 변화만 가져오는 것이 아닙니다. 평일에는 직장으로 출·퇴근하고, 주말에는 휴식을 취하던 일상의 리듬이 깨지면서 하루를 누구와 어디서 무엇을 하면서 보낼 것인지와 같은 ‘일상의 재구조화’ 작업이 요구되는 것이죠. 또한 ‘나는 어떤 사람이며, 얼마나 가치 있는 사람인가’라는 개인 정체성의 상당 부분을 지탱해주던 것이 직업이었던 만큼 퇴직 후에는 어떻게 개인의 정체성을 유지할 것인가도 중요합니다. 이 외에도 가족과의 관계, 사회적 관계도 달라지게 됩니다. 이처럼 삶의 모든 측면에서 변화를 가져오기 때문에 은퇴 준비에는 재정뿐만 아니라 건강, 심리, 사회적 요소 등을 포괄해야 합니다”라고 서울대학교 생활과학대학 아동가족학과 한경혜 교수는 말한다.

한국 중년층의 은퇴준비지수

한국노년학회 회장을 역임하고, 서울대 노년·은퇴설계 지원센터 센터장을 맡고 있는 한경혜 교수는 최근 통합은퇴준비지수를 개발했다. 은퇴 후 행복한 삶을 살기 위한 준비를 얼마나 잘했는지를 나타내는 지수를 만드는 데 있어 재무적인 요소뿐만 아니라 다른 요소들까지 다면적으로 접근하여 분석했다는 점에서 주목을 끈다.

한국 중년층의 은퇴준비지수

한국노년학회 회장을 역임하고, 서울대 노년·은퇴설계 지원센터 센터장을 맡고 있는 한경혜 교수는 최근 통합은퇴준비지수를 개발했다. 은퇴 후 행복한 삶을 살기 위한 준비를 얼마나 잘했는지를 나타내는 지수를 만드는 데 있어 재무적인 요소뿐만 아니라 다른 요소들까지 다면적으로 접근하여 분석했다는 점에서 주목을 끈다.

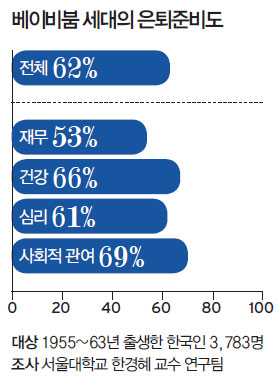

그렇다면 우리나라의 대표적 중년층인 베이비붐 세대의 은퇴준비도는 몇 점일까? 한경혜 교수가 1955~1963년 출생한 한국인 3,783명을 대상으로 재무, 건강, 심리, 사회적 관여 등 네 가지 영역을 아울러 조사한 결과에 따르면 베이비붐 세대의 은퇴준비지수는 100점 만점에 62점에 불과하다고 한다. 각 영역별 은퇴준비지수는 재무 53점, 건강 66점, 심리 61점, 사회적 관여 69점으로 나타났다.

전반적으로 수치가 낮긴 하지만, 은퇴를 앞둔 사람들이 노후자금, 건강관리, 사회 활동 등에 대한 관심과 필요성은 인지하고 있는 반면, 심리적 측면은 간과하거나 잘못 인식하는 경우가 많았다. ‘나이는 숫자에 불과하다’며 언제까지나 청춘처럼 살아가려는 것이 대표적인 예이다.

아무리 자기 관리를 철저히 한다 해도 노화에 따른 호르몬의 변화 등을 컨트롤할 수는 없습니다. ‘나는 아직 건재하다’며 젊은이들과 경쟁하기보다는 어느 시점에서는 링 위에서 내려와 젊은이들을 격려하고 나이들수록 깊어지는 지혜로움을 많은 이들과 나눌 수 있어야 하는 것이죠. 그런데 이상적 자아와 실제적 자아의 괴리를 인정하고, 그 차이를 좁히기란 쉬운 일이 아닙니다. 젊은 시절에는 실제의 나와 이상적인 나의 격차를 줄이고자 노력한다면, 나이가 들어서는 이상적인 나를 현실과 가까이 두어야 합니다. 말하자면 자기 수용인데, 근사한 노년을 꿈꾼다면 자기 수용이 필요합니다.”

모든 것은 긍정적인 면과 부정적인 면을 동시에 가지듯 나이 듦이라는 것 또한 두 가지 면을 모두 지니고 있다. 쇠퇴와 죽음으로 가까이 다가간다는 두려움이 있는 한편 은퇴 이후의 시기는 가족, 사회적 의무에서 상대적으로 자유로워지면서 개인적 성숙을 이루는 시기이기도 하다. 물론, 자유와 성취를 만끽하는 행복한 시기가 될 것인지, 무료하고 고립되며 경제적으로 어려운 고난의 시기가 될 것인지는 은퇴 이전에 이후의 삶에 대한 준비를 얼마나 잘하는지에 달려 있겠지만 말이다.

전반적으로 수치가 낮긴 하지만, 은퇴를 앞둔 사람들이 노후자금, 건강관리, 사회 활동 등에 대한 관심과 필요성은 인지하고 있는 반면, 심리적 측면은 간과하거나 잘못 인식하는 경우가 많았다. ‘나이는 숫자에 불과하다’며 언제까지나 청춘처럼 살아가려는 것이 대표적인 예이다.

아무리 자기 관리를 철저히 한다 해도 노화에 따른 호르몬의 변화 등을 컨트롤할 수는 없습니다. ‘나는 아직 건재하다’며 젊은이들과 경쟁하기보다는 어느 시점에서는 링 위에서 내려와 젊은이들을 격려하고 나이들수록 깊어지는 지혜로움을 많은 이들과 나눌 수 있어야 하는 것이죠. 그런데 이상적 자아와 실제적 자아의 괴리를 인정하고, 그 차이를 좁히기란 쉬운 일이 아닙니다. 젊은 시절에는 실제의 나와 이상적인 나의 격차를 줄이고자 노력한다면, 나이가 들어서는 이상적인 나를 현실과 가까이 두어야 합니다. 말하자면 자기 수용인데, 근사한 노년을 꿈꾼다면 자기 수용이 필요합니다.”

모든 것은 긍정적인 면과 부정적인 면을 동시에 가지듯 나이 듦이라는 것 또한 두 가지 면을 모두 지니고 있다. 쇠퇴와 죽음으로 가까이 다가간다는 두려움이 있는 한편 은퇴 이후의 시기는 가족, 사회적 의무에서 상대적으로 자유로워지면서 개인적 성숙을 이루는 시기이기도 하다. 물론, 자유와 성취를 만끽하는 행복한 시기가 될 것인지, 무료하고 고립되며 경제적으로 어려운 고난의 시기가 될 것인지는 은퇴 이전에 이후의 삶에 대한 준비를 얼마나 잘하는지에 달려 있겠지만 말이다.