곧 도입되는 징벌적 손해배상제… 美처럼 기업들 줄초상 날까

입력 : 2013.04.14 21:57

[하도급법 개정안 국회 정무위 통과]

솜방망이 처벌 사라질 듯 - 일단 대기업 단가 후려치기부터

피해액의 3배까지 배상액 부과… 불공정 행위할 엄두 안 나게 해

소비자들 권리 찾기도 물꼬 트나 - 커피 쏟아 화상 입은 소비자

맥도날드서 270만달러 받아내… 법원 "조치 안 취한 잘못" 판결

막무가내 고소꾼 많아질라 - 세탁소에 맡긴 바지 분실했다며

5400만달러 물어내라 2년 끌어…

배상액 적정선 찾는 게 관건 - 배상 한도 제한 등 보완책 필요

1763년 여름 어느 날 영국의 인쇄공 허클(Huckle)은 여느 때와 다름 없이 활자를 파는 데 여념이 없었다. 잠시 땀을 닦기 위해 고개를 돌리는 순간 한 경찰관이 성큼성큼 다가왔다. "불온 유인물을 만든 혐의로 당신을 체포한다." 왕실을 비난하는 인쇄물을 만들어 시내 곳곳에 뿌렸다는 것이다. 허클은 제대로 저항 한 번 못 해보고 끌려갔다.

하지만 그는 죄가 없었고, 6시간 감금 끝에 풀려났다. 허클은 억울했다. 하루 일을 공친 것은 물론, 동네에서 '숙련공'으로서 얻었던 명성에도 금이 갔기 때문이다. 허클은 법원에 달려가 이를 호소했고, 법원은 정부에 20파운드를 배상하라는 명령을 내렸다. 당시 20파운드는 허클의 하루 임금의 1700배에 달하는 금액이었다.

법원은 판결문에서 '징벌적 배상(exemplary damages)'이란 표현을 썼다. 경찰관의 행위가 악의적이었던 데다 심각한 정신적 피해를 줬으므로, 재산상 피해보다 훨씬 많은 금액을 손해배상 해야 한다는 뜻이었다.

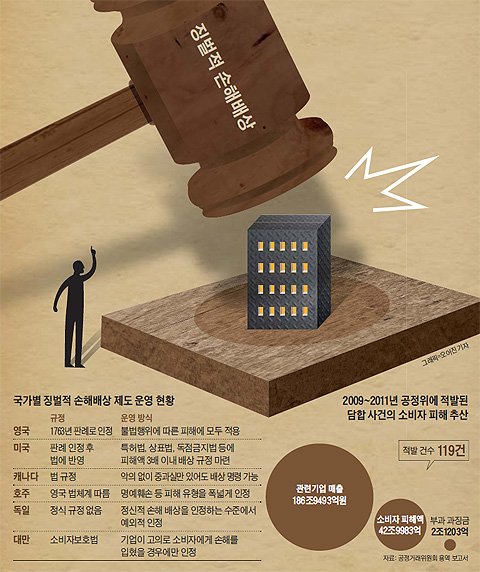

그로부터 정확히 250년이 지난 올해, 우리나라에도 같은 제도가 도입된다. 지난 9일 국회 정무위원회 법안소위는 '징벌적 손해배상제'를 담은 하도급법 개정안을 통과시켰다. 일단'대기업의 단가 후려치기에 한해 피해액의 3배 이내에서 배상'하는 것부터 시작된다.

◇피해액 수천배 배상 판결도

징벌적 손해배상은 가해자의 행위가 반사회적이면서 악의가 있을 경우 실제 손해액보다 훨씬 많은 배상 의무를 부과하는 제도이다. 크게 3가지 목적이 있다. 피해자에게 충분한 금전적 보상이 돌아가게 하면서, 법 위반에 대해 징벌의 효과를 내고, 징벌에 대한 두려움으로 가해행위를 근본적으로 방지하자는 것이다. 현재 불공정 행위를 한 기업에 대한 과징금은 관련 매출액의 평균 1.3% 수준에 그치는 상황이다.

징벌적 배상제는 예전에도 있었다. 고대 함무라비법전을 보면 피해액의 12배 배상 내용이 나오고, 고조선과 고구려의 법에도 4~8배 배상 조항이 존재했다. 그러나 이는 단순한 '눈에는 눈' 식의 처벌 개념이었고, 피해자 권리 회복의 개념은 없었다.

그러다가 현대적인 틀을 갖춘 것은 1763년 영국의 '허클' 판례부터이다. 이후 미국, 캐나다, 호주 등 영미권에서 이 제도가 활발하게 도입됐다. 미국은 반독점법 등 5개 법에 징벌적 손해배상 규정이 담겨 있다. 아시아에선 대만이 해당 조항을 갖고 있다.

이와 관련한 유명한 판례가 1996년 BMW 사건이다. 미국의 아이라 고어씨는 1996년 BMW 스포츠 세단을 4만750달러에 구입했다. 그런데 구입 9개월 후에 자기 차량이 출고 전에 문제가 있어 페인트칠을 다시 한 것이란 사실을 알게 됐다. 고어씨는 중고차 업체에 문의한 결과, 재도장이 된 차는 완전한 새 차보다 10%(4000달러) 정도 가치가 떨어진다는 얘기를 듣게 됐다. 고어씨는 손해배상액으로 400만달러를 요구하는 소송을 제기했고, 법원으로부터 200만달러를 배상하라는 판결을 받아냈다.

가수 '비'의 사례도 있다. 비는 2007년 미국 하와이 공연을 추진하다가 무산됐다. 이후 공연 기획사는 비를 상대로 150만 달러를 손해 봤다며 소송을 제기했다. 하와이 법원은 800만달러를 손해배상 하라는 판결을 내렸는데, 이 중 500만달러가 징벌적 배상금이었다. 이 밖에 흡연으로 사망한 사람의 유족이 담배회사인 필립모리스로부터 7950만달러를 배상받은 2009년의 판결도 유명한 사례이다.

◇소비자권리 보호 vs 고소 남발 문제

징벌적 판결은 사회적으로 큰 의미를 지닌다. 1992년 미국의 79세 할머니 스텔라 리벡은 동네 맥도날드 햄버거 가게에서 커피를 구입했다. 이후 커피 뚜껑을 열다가 실수로 커피를 엎질러 하반신에 3도 화상을 입었다. 치료 기간은 2년에 달했고, 치료비는 1만1000달러가 나왔다. 그러자 리벡은 커피가 너무 뜨거웠다는 점에 시비를 걸어 맥도날드에 2만달러를 요구했지만 거절당했다.

결국 사건은 법정으로 갔는데 배상액으로 피해액의 260배가 넘는 270만달러가 나왔다. 법원은 "최근 10년간 비슷한 피해 사례가 700건이 접수됐는데도, 맥도날드가 아무런 조치를 하지 않았고 관련 경고도 하지 않았다"는 이유를 제시했다. 이 사건은 커피 컵에 '매우 뜨거우니 주의하십시오'란 문구가 새겨지는 계기가 됐다.

그러나 징벌적 보상제도는 부작용도 적지 않다. 덮어놓고 고액 배상을 요구하는 '고소 남발' 문제가 대표적이다. 2005년 미국에서 세탁소를 운영하던 한인 정진남씨는 피어슨 판사가 맡긴 양복바지를 잃어버렸다. 그런데 이 판사는 손해배상으로 무려 5400만달러를 요구하는 소송을 제기했다. 상식적으로 납득할 수 없는 소송이었지만, 한인은 2년의 법정 투쟁 끝에야 배상 위험에서 벗어날 수 있었다.

미국의 한 연구에 따르면 징벌적 배상제가 두려워 기업의 47%가 제품 생산을 중단하고, 39%는 신제품 출시를 포기한 경험이 있다고 한다. 이와 관련한 미국 내 비용이 연간 3000억달러에 달한다는 연구 결과도 있다.

이런 부작용을 방지하기 위해 미국은 최근 배상액을 실제 피해액의 3배 이내로 축소하는 작업이 진행되고 있다. 또 미국의 일부 주(州)는 배상액의 일부를 공익기금에 적립하게 하고 있다.

법원도 엄청난 배상 판결은 자제하고 있다. 보험금 지급을 거부당한 교통사고 가해자와 피해자가 보험사를 상대로 낸 소송에서, 1심이 배상 평결을 피해액의 56배인 1억4500만달러로 냈지만, 대법원이 피해액의 10배 이내로 다시 판결하라며 파기환송 한 게 대표적이다.

☞징벌적 손해배상제

가해자의 행위가 반(反)사회적이면서 악의가 있을 경우 벌칙을 가하는 차원에서 가해자가 피해자에게 실제 손해액보다 몇 배 더 많은 배상금을 물게 하는 제도.