올해 개방한 조선 왕릉 三陵 三色

입력 : 2013.05.02 04:00

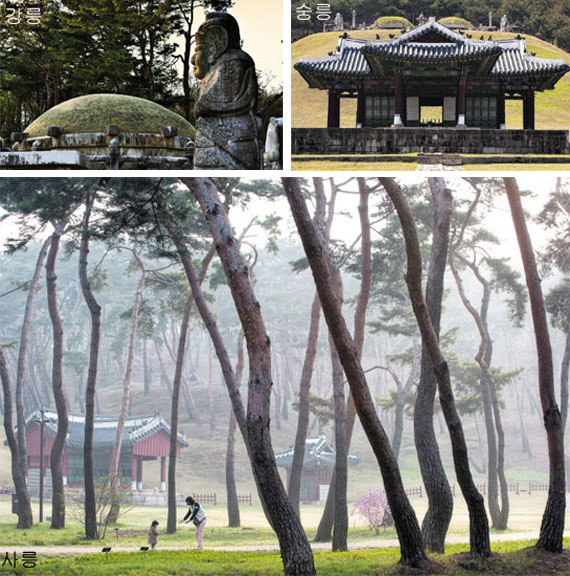

그동안 들어가 볼 수 없었던 조선시대 왕릉 3곳이 올해 공개됐다. 경기도 구리 동구릉 경내에 있는 조선 18대 왕 현종(1641∼1674)과 그의 비 명성왕후(1642~1683)의 능이 나란히 있는 숭릉(崇陵)을 비롯해 서울 노원구 공릉동에 있는 13대 왕 명종(1534~1567)의 강릉(康陵), 경기도 남양주에 있는 6대 왕 단종(1441~1457)의 비 정순왕후(1440~1521)의 사릉(思陵)이다. 조선왕조 500년의 역사와 아름다운 자연경관이 보존되어 있는 조선왕릉에서 봄의 정취를 느껴보자.

사릉

한 나라 왕비였던 여인의 피맺힌 통한이 꽃으로 맺혀 봉오리를 피워올린 것일까. 비운의 왕 단종의 비 정순왕후(定順王后·1440~1521)가 묻힌 사릉(思陵) 주변에 할미꽃이 피었다. 붉은빛을 띤 자주색이다. 능으로 가는 길목에 얼굴을 내민 들국화와 꽃다지, 씀바귀도 나름의 사연을 가슴에 안은 채 노란 꽃을 피운 것 같았다.

인근 산에는 산벚꽃이 마치 능선 중간중간 폭탄이라도 터트리듯 하얀 꽃을 피워올리느라 정신이 없지만, 소나무 숲길을 따라 정순왕후를 만나러 가는 길은 숙연한 마음으로 가라앉는다. 사릉은 농익은 봄빛에 감싸 안긴 채 고즈넉한 모습으로 탐방객을 맞았다.

1457년 단종이 숙부 수양대군(세조)에게 왕위를 빼앗기고 영월로 유배되자 정순왕후도 궁에서 쫓겨나 부인으로 강등되었고, 그 후 단종을 영영 만나지 못했다. 두 사람이 1년도 함께 살지 못하고 이별을 하게 된 다리가 서울 청계천 영도교(永渡橋)다. 이제나저제나 단종을 그리는 정순왕후의 애틋한 마음이 다리 이름에 녹아 있다. 그는 이후 동대문 밖에 있는 허름한 민가에서 지냈다.

단종이 17세의 나이로 죽음을 당한 것을 알게 된 정순왕후는 매일 산봉우리 거북바위에 올라 영월을 향해 구슬피 통곡했다고 한다. 사람들은 그 산봉우리를 동망봉(東望峰)이라 이름 붙였다. 한 많은 삶이 그녀로 하여금 쉽게 눈조차 감지 못하게 했을까. 단종이 죽고 정순왕후는 64년을 더 살았다. 죽을 때까지 단종을 그리워했다고 해서 능호를 '사릉'이라 했다.

사릉은 소나무숲이 에워싸고 있다. 멀리서 보면 소나무 동산 가운데 능이 자리한 모습이다. 키 큰 소나무 사이로 홍살문과 제사 올리는 정자각(丁字閣)이 바라보이는 모습은 한 폭의 동양화 같다. 그래서 사진 찍기 좋은 출사지(出寫地)로 이름나 있다. 특히 동트기 전 안개에 싸인 소나무숲을 찍기 위해 새벽 걸음을 하는 사진작가들이 많다고 한다. 소나무숲길에는 비비추·붓꽃·금낭화·앵초·매발톱 등 흔히 보기 어려운 야생화들이 꽃잔치를 벌이고 있다.

여행수첩

전철: 중앙선(용산~용문) 도농역에서 하차 후 길 건너 23번 버스로 환승→사릉, 경춘선(서울 상봉~춘천) 금곡역에서 하차 후 길 건너 23, 77, 55, 7-7번 버스로 환승→사릉

버스: 서울 길동에서 23번 버스 이용→남양주시 금곡동→사릉, 남양주시 금곡동에서 23, 77, 55, 7-7번 버스 이용→사릉

승용차: 남양주시 금곡동(금곡역, 금곡사거리)에서 진건·사릉 방향 2㎞, 서울외곽순환고속도로→북부간선도로→46번 국도 춘천 방향→퇴계원사거리→진건·사릉 방향 6㎞

문의: 사릉관리소 (031)573-8124, 경기도 남양주시 진건읍 사릉로 180.