2만명 발모양 스캔… 맞춤복 같은 등산화로 세계 석권

입력 : 2013.08.21 22:34

[히든챔피언, 성공신화를 쏜다] [3] 트렉스타

등산화 착용감 높이기 최우선… 국내 유일 '슬립 테스터' 갖추고

신발 미끄럼 정도 꼼꼼히 측정, 美·中·유럽 등록 특허만 21건

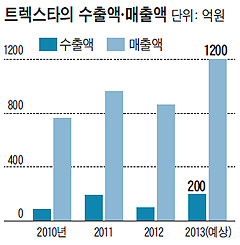

스타마케팅 없이 기술로 승부… 60개국 판매 863억 매출 올려

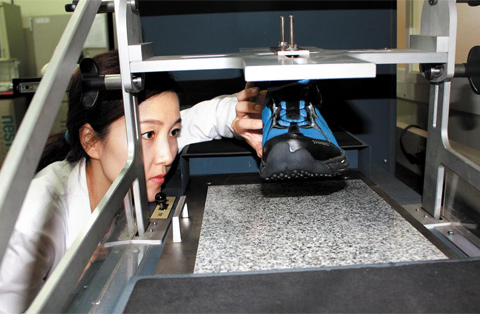

20일 부산 강서구 녹산공단에 있는 토종 아웃도어 업체 트렉스타의 본사 실험실. 국내에 1대밖에 없는 '슬립 테스터(slip tester)' 기기로 내년 봄 출시할 등산화의 미끄럼 정도(마찰계수)를 측정하고 있었다.

연구원이 슬립 테스터에 신발을 고정한 뒤, 위에서 아래로 400뉴턴(40kg의 힘)의 힘을 가했다. 동시에 신발이 놓여 있는 받침대를 옆으로 당기는 힘을 0뉴턴에서 시작해 계속 높여 나갔다. 요동도 하지 않던 신발은 수평으로 잡아당기는 힘이 240뉴턴(약 24kg의 힘)까지 올라가자 옆으로 미끄러졌다. 이 순간 모니터에 마찰계수 0.60이 찍혔다. 마찰계수 0.60은 일반인용 등산화로는 최고 등급에 속하는 것. 일반적인 운동화는 마찰계수가 0.4 정도다. 전문 산악인들이 신는 암벽등반화도 0.60 이상이면 합격점이다.

옆 건물 디자인센터에선 직원들이 3D 스캐너로 자신들의 발 모양을 정밀 측정하고 있었다. 보통 스캐너보다 두 배 정도 큰 3D 스캐너에 발을 집어넣고 내부에 있는 4개의 카메라로 상하좌우 네 곳을 촬영하자 컴퓨터 모니터에 발 모양이 입체적으로 그려졌다.

트렉스타의 '브레인' 역할을 하는 곳이 바로 디자인센터와 실험실이다. 전 직원 300명의 10%인 30명이 연구개발 인력. 이 회사는 미국·유럽·중국 등에 등록된 등산화 관련 기술특허가 21건에 이른다. 1988년 창업 이후 모두 신발 산업을 사양산업이라고 할 때 꿋꿋이 버틸 수 있었던 것도 바로 이 연구개발 노력 덕분이다.

작년 매출은 863억원. 규모가 크진 않지만 경쟁업체들과 달리 스타 마케팅이나 TV광고를 하지 않고 오직 기술력으로만 승부했다는 점에서 알토란 같은 매출이다. 지역 업계에서 '아웃도어 업계의 애플'로 불리는 이유다.

트렉스타는 그간 세상에 없던 등산화를 연이어 내놓았다. 2010년 내놓은 네스핏이 대표적. 네스핏은 2만여명의 발 모양을 디지털 정보화한 뒤 이에 기초해 인체의 발 모양에 가장 가깝게 만든 등산화다. 신발의 안창, 밑창, 바닥창이 발의 굴곡대로 밀착하도록 해 착용감을 극대화했다. 네스핏 기술로 만든 제품은 2012년 미국 '트레일 러닝' 잡지가 뽑은 '에디터스 초이스' 상, 2011년 미 백팩커 매거진 선정 '에디터스 초이스' 상, 스페인 ABC신문 선정 '10대 베스트 트레일 신발' 상 등을 받았다. 권동칠 사장은 "이전 등산화가 매끈한 발 모형에 맞춰 만든 기성복이라면, 네스핏은 발바닥과 발등, 발목의 굴곡까지 모두 감안해 만든 맞춤복"이라고 했다.

2005년엔 울퉁불퉁한 지형에서 신발 밑창에 달린 10여개 쿠션이 개별적으로 반응해 착용감을 향상시키는 'IST(Independent suspension technology)'를 개발, 국제특허를 획득했다.

1994년엔 국내 최초의 경(輕)등산화를 시장에 내놓았다. 투박한 가죽 대신 운동화에 쓰던 메시(그물코 직물) 소재를 적용, 600~700g이던 등산화 무게를 290g 수준으로 줄였다. 군화처럼 통가죽 재질로 만든 등산화 일색이던 시절에 나온 파격적인 제품이었다.

트렉스타의 아웃도어 신발은 현재 미국·유럽·중국·일본 등 세계 60여 개국에서 판매되고 있다. 회사가 이렇게 성장한 밑바탕엔 창업자 권 사장의 집념도 있다. 그는 대학을 나온 뒤 부산 신발업체에 입사해 영업을 하다가 트렉스타를 창업한 후 아웃도어 외길을 걸었다. 그는 "현재 카이스트와 함께 신발 내부 온도를 항상 섭씨 18도로 유지하는 기술 개발을 논의하고 있다"며 "세상에서 가장 편한 신발을 만드는 게 평생의 꿈"이라고 했다.

※ 오늘 오후 5시 40분 TV조선 (CH 19) '황금펀치'서 방영됩니다.