미국 동부 7개 수목원·식물원을 만나다

입력 : 2014.09.26 10:43

[Secret Garden] 미국의 정원에서 만난 생각

지난 6월 미국 동부에 위치한 수목원과 식물원을 둘러보기 위한 7박 9일의 여행에 나섰다. 무엇이라도 얻고 와야 할 것 같은 사명감과 의무감에 답사를 진행하면서도 적잖은 부담도 느꼈지만 새로운 세계와의 만남은 설레였고, 행복했다. 그리고 저마다 개성있는 7개의 수목원과 식물원들을 만나고 어느덧, 여러분들에게 그날의 이야기를 하려 한다. 필자는 식물전공자는 아니다. 단지 식물을 좋아해서 혼자 공부했고, 운이 좋게도 천리포수목원과 인연을 맺어 6년 넘게 이곳에서 홍보팀을 꾸리고 있다. 더구나 제한된 시간 안에서 넓은 수목원과 식물원을 바쁘게 둘러봐야 했기에 행여 방문지의 가치나 매력을 제대로 전달하지 못할 수 있다는 불안감도 있다. 하지만 그런 필자에게 레이첼 카슨은 “자연을 ‘아는 것’은 ‘느끼는 것’의 절 반 만큼도 중요치 않다”는 명언으로 용기를 불어 넣어준다. 아는 것은 얼마 없어도 미국 정원을 통해 느꼈던 잔잔한 감동과 공감을 이야기하는 것도 나름의 의미가 있을것이라는 생각에서 조심스럽게 내 생각들을 이야기해본다.

이번에 방문한 7곳의 수목원과 식물원은 모튼수목원(Morton Arboretum), 시카고식물원(Chicago Botanic Garden), 뉴욕 식물원(New York Botanic Garden), 모리스 수목원(Morris Arboretum), 챈티클리어(Chanticleer Foundation), 롱우드가든(Longwood Garden), 미국립수목원(The United States National Arboretum)이었다.

만남의 첫 인상

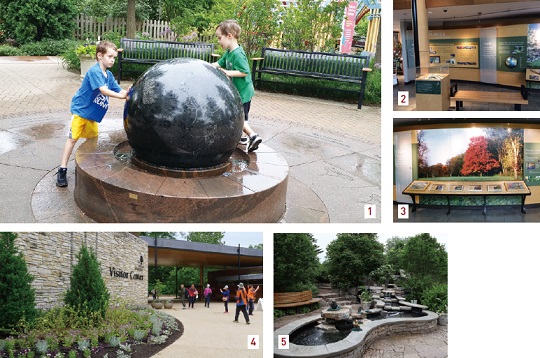

사람에게도 첫인상이 있듯 각 수목원·식물원들도 첫인상을 가지고 있다. 대부분의 답사지가 광대한 규모를 자랑했기에 도로에서 주차장으로 진입하면서도 각기 다른 그곳의 이미지를 대략 그려 볼 수 있었는데 그 첫인상의 하이라이트는 저마다의 개성이 녹아나 있는 방문자센터(Visiter Center)였다. 계절별 주요 식물들을 디스플레이하며, 한쪽 벽면을 모두 파노라믹뷰로 만들어 외부의 자연을 안으로 끌어들인 모튼 수목원의 방문자 센터는 많은 이들의 탄성을 자아냈다. 그리고 호수를 십분 활용한 시카고 식물원, 소박하면서도 평화로운 모리스 수목원, 정교하면서도 서정적인 챈티클리어, 세련되면서도 격조있는 뉴욕 식물원, 장엄하면서도 우아한 롱우드 가든, 심플하면서도 합리적인 국립수목원의 방문자센터는 내부 정원이 어떻게 구성될지에 대한 궁금증을 증폭시키는 역할을 하기에 충분했다. 길찾기 뿐만 아니라 그 곳의 역사와 가치, 교육 프로그램, 후원회원제도, 기부 등에 대해서도 누구나 쉽게 접근하고 알 수 있도록 문턱을 낮추고 열린 마음으로 입장객을 마주하고 있었다. 건축 계획단계에 있어서 철저히 사용자의 행태를 분석하고 고려한 흔적을 엿볼 수 있었다.

방문자센터에서 티켓을 구입하는 사람들의 모습에는 여유와 활기가 넘쳤다. 7개 수목원 식물원의 성인 1인당 평균 요금을 계산해보아도 대략 $18이다. 못해도 우리나라 사립수목원 평균 입장료보다는 2배 이상 비싼 가격이다. 부족한 영어 실력 때문이었을까? 아니면, 워낙 볼거리가 많아서 였을까? 아니면, 그들의 문화수준이나 생활형편이 우리나라 보다 높아서였을까? 요금이 비싸다고 투덜거리거나 실갱이 하는 이들을 한 번도 본 적이 없다. 분명 여러 가지 이유가 있을 것이다. 그리고 분명 수목원과 식물원, 그리고 우리의 사회가 앞으로 나아가야할 방향과 비전이 그 안에 내포되어 있는 것이다. 입장료를 올리자는 뜻이 아니다. 수목원과 식물원은 입장료에 걸맞는 기능을 담당하고, 입장객은 기꺼이 방문지의 가치를 알아봐주고 여유롭게 그곳을 즐기고 느끼는 만남이 이루어지면 좋겠다.

정원은 스토리를 만들어내는 공간

각 수목원과 식물원의 탄생 스토리를 만나면서 사소한 것 하나까지도 옛 전통을 지키며 이어가는 정성들을 느낄 수 있었다. 몇 곳의 탄생 스토리를 소개하면, 모튼 수목원은 미국 최고의 소금 업체로 꼽히는 모튼 소금(Morton Salt)사의 설립자인 조이 모튼(Joy Morton)에 의해 1922년 설립되었다. 알고 보니 미국의 식목일을 창시한 줄리어스 스털링 모턴의 장남이란다. 집안의 가훈이 ‘나무 심기(Plant Trees)’일 정도로 수목원 가꾸기에 온 가족이 나서서 적극 참여했다. 모튼이 죽을 당시 735acres(90만평) 소유의 수목원을 사회에 헌납하여 지금의 비영리재단법인이 되었다. 이러한 사연들은 수목원 방문자 센터를 비롯한 손힐교육 센터(Thornhill Education Center)에는 여러 사진들과 설명, 유품들을 통해 고스란히 입장객들에게 전달된다. 세상에서 꼭 필요한 소금과 나무의 재미난 인연은 이렇게 90년이 넘는 시간동안 우리에게 나무사랑의 소중함을 일깨워 주고 있었다.

롱우드 가든은 또 어떠한가? 세계적인 다국적 화학기업인 듀폰사의 창업자인 듀폰 드 느무르의 증손자 피에르 듀폰(Pierre S.du Pont)이 나무들이 마구잡이로 베어내질 위기의 수목원을 사들여 아름다운 정원으로 가꾼 탄생 스토리를 가지고 있다. 듀폰의 살아있는 유산 롱우드 가든은 듀폰의 유언대로 나무를 보호하면서 가든 디자인과 원예 교육, 그리고 예술이 어우러진 북미 최고의 전시형 정원으로 자리를 잡았다. 북미에서 가장 사랑 받는 정원 중 한 곳으로 시대를 선도하는 롱우드 가든 뒤에는 설립자의 스토리를 잘 지켜가며 새로운 스토리를 만들내는 끊임없는 실천과 연구의 노력이 숨어 있었다.

그렇다면, 감동적인 탄생 스토리만 의미가 있을까? 아돌프 로젠가르첸(Adolph G. Rosengarten)부부의 별장 사유지로 처음 조성이 된 챈티클리어는 부부가 아들의 결혼선물로 이곳을 물려주게 되면서 시작이 된다. 즐거운 정원을 만드는 것을 목표로 각 구역은 7명의 가드너들에게 할당되어 개성있게 표현된다. 상식을 뛰어 넘는 다양한 소재와 유머러스한 아이디어가 넘쳐나는 주제원은 그 이름부터 남다르다. 과거 테니스장을 다이내믹한 정원으로 바꾼 곳은 테니스 가든(Tennis Garden), 로젠가르첸 주니어가 살던 집 안팎의 재료들을 그대로 살려 만든 루인 가든(Ruin Garden)은 곳곳에 숨은 아이디어와 스토리가 담겨져 있다. 가드너가 직접 제작한 의자와 테이블, 식물보관함은 무궁무진한 스토리의 힘을 보여주고, 유머러스한 아이디어가 넘쳐나는 정원은 처음부터 끝까지 입장객들에게 즐거움을 안겨준다.

후원과 기부의 정원문화

미국 수목원과 식물원을 둘러보면서 가장 부러웠던 점이 있다면 한국과는 비교할 수 없을 정도로 거대한 예산이었다. 물론 부호들의 기부로 조성된 수목원과 식물원들이 있다보니 재단의 여유가 지금까지 이어진 곳도 있지만, 대부분의 수목원과 식물원들은 후원과 기부의 비중이 상당히 컸다. 2012년 기준 모튼 수목원의 1년 수입현황을 살펴보면 282억이 넘는다. 왠만한 사립수목원 예닐곱개를 합친 수입보다 많다. 그 내용을 확인하니 소매판매를 제외하고는 대부분이 기관 및 개인의 기부나 성금모금, 후원회비이다. 입장수입은 전체 순위에서 6위로 10억 뿐이다. 비싼 입장료에 비해 입장수입이 적은 이유는 단순 티켓구매보다는 후원회원 가입자가 많기 때문이다. 후원회원이 많다는 것은 지속적인 방문과 관심이 있다는 것이고 이러한 것은 또 다른 형태의 기부로 이어진다. 대부분의 수입이 입장료인 국내 수목원과는 확연히 다른 구조다. 기부자를 모집하기 위한 마케팅 부서를 따로 두고, 기부를 하고 싶게끔 다양한 이벤트와 지속적인 사회공헌 활동을 펼치며 기부의 당위성과 공공성을 어필한다. 쉬어가는 나무 의자마다 기부한 사람들의 이름과 작은 스토리가 담겨져 있고, 지나가는 바닥 벽돌마다 후원자의 이름이 새겨져 있다. 한국의 사립 수목원·식물원의 재정이 어렵다고 이야기들 하지만, 정작 왜 수목원을 위해 돈을 내야하며, 이 돈이 어떻게 가치 있게 쓰이는지? 공익적으로, 그리고 구체적으로 밝히며 홍보하지 못한 것은 아닌지 반성해본다.

재정적인 도움 외에도 수목원·식물원 곳곳에서 가드너처럼 일하는 자원봉사자를 어렵지 않게 만날 수 있었다. 롱우드 가든에서 만난 ‘수잔’은 온실에서 시든 꽃잎을 떼는 일을 하고 있었는데 그녀의 성실한 자세와 선한 미소가 오래도록 기억에 남는다. 청소년·어른 할 것 없이 ‘무슨 일을 하고 있냐?’는 질문에 당당하게 자신의 역할을 이야기하며, 자원봉사에 대한 보람을 말해줬다. 대부분의 수목원과 식물원들은 차비와 식비를 제공하지 않았다. 다만 일 년에 한 두번 자원봉사자들과의 만남을 통해 아름다운 재능기부를 격려해 주고 응원해준다. 시간과 노동을 나누고, 삶의 가치와 보람을 나누는 고맙고 아름다운 만남이 그곳에 있었다.

시간의 미학이 날마다 재창조

잔뜩 모양을 내고 멋을 부린 나무들과 화려한 꽃들이 만발한 정원을 보면서 연신 사진을 찍었다. 그러다 문득 그들의 뒤에 있는 배경 아닌 배경이 함께 보였다. 오랜 세월을 견디며 자신의 자리를 지켜낸 나무들과 낡아 반들거리는 난간과 이끼 낀 돌계단이 보이기 시작했다. 모나지도 않고 도드라지지 않는 그러한 시간의 배경 속에서 새로운 시도와 새로운 도전은 더 빛나는 것이 아닐까? 필자는 아직도 뉴욕식물원의 튤립나무, 롱우드가든의 목련, 챈티클리어의 튤립나무 아래서 느꼈던 그윽한 삶의 향기를 기억한다. 숱한 사연과 추억을 간직 한 채 두 아름은 족히 넘는 나무들을 보면서 故 민병갈 원장님의 말씀이 떠올랐다. “인생은 길어야 백 년이지만 나무는 천 년까지 삽니다. 나는 적어도 3백 년을 내다보고 수목원을 시작했습니다. 내가 평생을 통해 나무를 가꾸면서 깨달은 것은 수목원 사업이란 영원한 미완성이라는 것이었습니다.” 과거에도 현재에도 미래에도 우리가 수목원과 식물원을 만들고 가꾸어야 하는 이유가 아닐까?

융합과 공유가 지속을 가능케하다

수목원과 식물원은 왜 있어야 할까? 아름다운 자연을 보여줌으로써 사람들에게 삶의 안식과 위로가 되기도 하지만, 식물 보호를 통해 사회의 주요 환경 문제를 해결하고 개선하기도 하며, 지속적인 연구를 통해 식물의 병을 진단하고 치료하며 새로운 식물을 만들어 내기도 한다. 그리고 나무와 숲의 기능을 널리 알림으로써 사람들의 인식을 변화시키기도 한다. 미래의 어른인 아이들을 위해 정원의 즐거움과 가치를 알려주고, 사회의 약자들에게 삶의 의미를 부여하고, 지역사회 주민들에게 풍부한 책과 지식을 공유하고, 야생동물을 위한 보호에 힘 쏟으며, 혁신적인 재활용과 퇴비를 활용하고 이 모든 것이 지속가능함이며 이러한 것들이 지속가능한 수목원과 식물원이 되기 위한 덕목이 아닐까? 아름다운 식물만 자라는 곳이 아니라 그러한 아름다움이 만들어지기 위한 과정과 순환의 의미를 일깨워주고, 숨겨진 내면의 미를 들여다 볼 수 있는 기회를 제공하는 수목원과 식물원을 만들어 가는 것이 정원을 만들어 가는 우리들의 몫이 아닐까?

자료제공·월간 가든인 031-712-7009