[문화유산 답사] 동리산문(桐裏山門) 동리산(桐裏山) 태안사(泰安寺)

입력 : 2015.03.12 09:44

구산선문의 네 번째 이야기는 전남 곡성군 죽곡면 원달리에 있는 동리산문의 태안사(泰安寺)이다. 대부분의 절집이 선종을 받아들이면서 산사(山寺) 형태로 명산(名山)으로 찾아들었지만, 태안사는 그중에서도 유난히 깊고 외진 산속에 있는 절이다. 지금까지 돌아본 유명 사찰 중에서 가장 외진 곳에 있지 않나 싶다.

곡성에서 흘러내린 섬진강이 압록에서 보성강과 합쳐져서 구례읍 앞으로 흘러가는데 거꾸로 세운 삼각형처럼 압록과 구례를 두 점으로 하고 아래쪽 뒤집어진 꼭짓점쯤에 봉두산(753m)이 있는데 그 봉두산 남서쪽 기슭에 태안사가 있다. 이 봉두산이 곧 동리산이다. 즉, 봉황의 머리라는 뜻의 봉두(鳳頭)인데 봉황은 오동나무에만 앉는다고 하니 봉황을 앉히기 위해서는 오동나무 동(桐)자를 써서 산 이름을 동리산(桐裏山)이라고 한 것이니 이 또한 이름으로 비보를 한 것이다.

동리산문(桐裏山門) 동리산(桐裏山) 태안사(泰安寺)

태안사는 통일신라 말기에 중국의 남종선을 배워 귀국한 적인선사(寂忍禪師) 혜철(慧徹: 785~861)이 선풍을 크게 일으키면서 동리산문을 열고, 그 제자 광자대사(廣滋大師) 윤다(允多: 864~945)가 크게 중창하여 한때는 송광사와 화엄사를 말사로 거느릴 만큼 큰절이었으며, 당시에는 대안사(大安寺)라고 하였으나 조선 숙종 대에 이르러 태안사로 바꾸었다고 한다. 그 뒤 쇠락의 길을 걷다가 6·25전쟁을 거치면서 전화(戰禍)를 크게 입어 많은 건물이 불타버렸으며 최근 들어 다시 복원되었다. 지금은 구례 화엄사의 말사이다.

적인선사(寂忍禪師) 혜철(慧徹 : 785~861)

동리산파 개산조 적인선사 혜철은 원성왕 원년(785) 신라의 서울 경주 출신의 박 씨 속성으로 태어나 열네 살에 화엄종찰 부석사로 출가하여 경전을 공부하였으며, 헌덕왕 6년(814)에 중국으로 건너가 남종선의 개창자 6조혜능의 법통을 이은 서당 지장선사에게 뛰어난 기량을 인정받아 심인(心印)을 받았는데 서당 지장선사에게 함께 법맥을 이어받은 제자는 모두 4명으로 그중 3명이 신라에서 온 실상산문의 홍척, 가지산문의 도의국사와 적인선사 혜철 등이다.

고국에 돌아와 쌍봉사에서 9년간 주석하며 지내다가 63세에 이곳 대안사에서 동리산문을 열어 선종을 널리 펴니 풍수도참설로 유명한 도선을 포함한 많은 제자가 모여들어 성황을 이루었다. 77세에 입적하니 경문왕이 7년 뒤 적인(寂忍) 시호를 내리고 탑호를 조륜청정(照輪淸淨)이라 내려 탑비를 세우게 하였다.

산문(山門)과 일주문

태안사는 큰길에서 2Km 가까이 산속으로 계곡을 따라 들어가야 한다. 초입에는 커다란 산문을 하나 세웠고, 계속 좁은 길을 따라 올라가노라면 몇 개의 다리를 건너고 조금씩 오르막으로 올라가야 하는데 작은 시멘트 다리 난간 위에 십이지신을 세운 것이 눈에 띈다. 십이지신은 불교신앙은 아닌데? 하는 의아심이 들었다.

그렇게 오르다 보면 작은 계곡 물을 건너는 다리 겸 누각인 능파각이 나온다. 누각과 다리를 겸하니 누교(樓橋)라고도 하는데 흔치 않은 건축물이다. 여름철 녹색 숲이 우거지고 계곡 물이 흐르면 아름다울 듯.

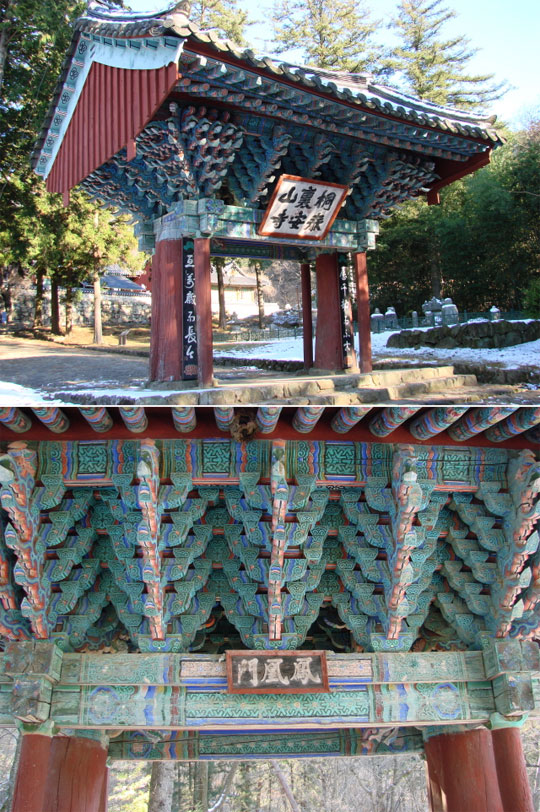

능파각을 건너면 좁다란 오솔길이 이어지는데 왼쪽은 높다란 방죽처럼 보이는 커다란 연못의 외곽으로 다소 우회하면서 돌아가면 오르막 지형에 돌계단이 자박자박 깔렸는데 그 위쪽에 일주문이 서 있다. 다포가 화려한 일주문은 앞서 지나온 능파각과 함께 6·25전쟁 때 전화를 입지 않고 온전하게 보전된 건물이라고 한다. 일주문 왼쪽은 연못, 오른쪽은 여러 기의 부도가 모여 있는 곳이다.

동리산파의 중심사찰 대안사를 크게 중흥시킨 적인선사 혜철의 제자이다. 적인선사로부터 제자 여(如)를 거쳐 윤다(允多)에 이르는 법맥이 윤다에 이르러 널리 떨치니 많은 선승이 그의 수하로 모여들었다. 물론 여(如)로 이어지는 법맥 외에도 도선을 중심으로 풍수지리를 선종에 연결한 선풍도 있었지만, 이들은 견훤 세력과 연결되었고 윤다는 신라 효공왕의 요청을 거절하고 왕건의 요청을 받아들여 이후 고려왕조의 지원을 받아 절을 크게 일으켰다는 이야기가 전해 온다.

이후 고려 혜종 2년(945) 82세의 나이로 윤다가 입적하니 광종 원년(950)에 팔각원당형의 승탑이 세워졌으며, 비록 승탑비의 비신은 깨어졌으나 일찍이 글자가 마멸되기 전에 이를 필사해 놓은 기록이 보존되어 있어 상세히 알 수 있으니 다행스러운 일이다.

광자대사 승탑 (보물 제274호)

팔각원당형으로 3m 가까이 되는 제법 큰 승탑이다. 팔각의 지대석 위에 몇 층의 받침돌이 겹쳐져 있고 복련이 새겨진 하대석과 앙련의 상대석 사이에 아주 짧고 잘록한 중대석이 있다. 중대석은 보통의 경우에 비하여 매우 짧지만 그래도 팔각의 면마다 안상을 하나씩 새기는 배려를 잊지 않았다. 상대석은 앙련의 꽃무늬를 다시 꽃잎으로 감싼 이중적 구도의 조각이며, 그 위에 얹혀진 몸돌의 받침석은 팔각의 면마다 각각 하나씩의 안상을 새겼다.

몸돌 역시 팔각의 모양인데 면마다 사각형의 둘레를 그리고 그 가운데에는 앞면에 문비를 새겼으며, 좌우에 사천왕상과 가마 모양을 새겨 넣었다. 옥개석은 목조건물의 지붕을 묘사하였는데 아래쪽 서까래와 위쪽 기와를 세밀하게 새겼으며 상륜부에는 보주, 보개, 보륜, 복발, 앙화, 노반이 비교적 온전하게 남아 있다.

광자대사 승탑비 (보물 제275호)

부도비는 승탑 가까이에 있는데 비신은 깨어진 채 귀부와 이수가 맞붙어 있고 비신 조각이 그사이에 끼어 있다. 옛날 사진을 보면 오래된 비신이 깨어진 채 끼워져 있었는데 이번에 답사할 때는 모양은 그대로이나 끼워진 비신을 새롭게 만들었는지 매우 깔끔한 석재가 끼워져 있었다. 아예 온전하게 복원하지 않고 부서진 모습대로 끼워놓은 이유를 모르겠다.

귀부의 거북 머리도 파손되었으나 다시 붙였다고 하며, 오른쪽 앞발도 깨어진 상태라고 한다. 거북 등위에 비신을 꽂는 자리인 비좌(碑座)에는 구름이나 물결로 보이는 무늬가 연속으로 새겨져 있고 나름대로 잘 새겨진 조형으로 보인다. 그러나 일부에서는 이수(머릿돌)가 혜철대사 이수와 바뀌었다고 하는데 알 수 없고, 그뿐만 아니라 이수 중앙 상단에는 불교에 전해지는 전설의 새 가릉빈가가 날아오르는 모습인데 목이 톡 부러지고 없어 아쉽다. 모퉁이마다 용머리를 새겼으며 상단에는 여의주 셋이 불쑥 튀어나와 보인다.

일주문을 지나 오르면 보제루가 나오고 이어 대웅전이다. 대웅전은 6·25전쟁 때 불타버려 최근 다시 지었다. 절의 가장 높은 곳까지 오르면 참선하는 선원(禪院)이 있고 그 앞에 다시 높은 단을 오르는 계단을 통해 배알문(拜謁門)을 지나 들어가면 동리산문의 개창조 혜철 스님 적인선사의 승탑과 탑비가 있다. 적인선사를 뵈려면 고개를 숙이고 들어오라는 뜻인 듯하다.

동리산파 개산조의 위상에 걸맞게 높은 곳에 위엄 있게 모셔진 적인선사의 승탑은 '적인선사조륜청정탑(寂忍禪師照輪淸淨塔)'이다. 입적 후 적인선사라는 시호를 받았고, 승탑은 조륜청정탑의 이름을 하사받아 정해진 명칭으로 비교적 빠른 시기의 승탑이다.

사각의 2층 지대석 위에 8각을 기본으로 하는 승탑인데 팔각 하대석 받침에는 면마다 안상을 한 쌍씩(2개씩) 새겼으며, 그 위에 얹힌 팔각 하대석은 각 면에 모습이 조금씩 다른 사자를 한 마리씩 돋을새김으로 새겨놓은 점이 특이하다. 중대석은 조금씩 줄여간 4단 받침 위에 잘록한 8각의 각 면에 역시 안상을 조각하였으며 상대석과의 사이에는 3단의 굄돌이 있다.

상대석은 3겹의 앙련을 두 겹은 겹치게, 한 겹은 엇갈리게 조각하였으며 그 위에 바로 몸돌을 얹지 않고 면마다 한 쌍씩의 안상을 새긴 팔각의 받침석과 3단의 굄돌 위에 팔각 몸돌이 있다. 몸돌은 8각의 면마다 일단 네모모양을 음각으로 판 후에 새기고자 하는 모양을 다시 도드라지게 하는 수법으로 앞, 뒷면에는 문비를, 다른 면에는 사천왕상을 새겼다. 몸돌은 그다지 높지 않아 안정되어 보인다.

넓은 지붕돌은 아래는 서까래를, 윗면에는 기왓골과 막새기와까지 표현하여 목조건축의 지붕양식을 사실적으로 나타냈다. 추녀의 각 귀퉁이는 급하게 치켜들려 졌으며, 상륜부는 앙화, 복발, 보륜, 보주가 비교적 온전하게 남아 있다. 일주문 옆에서 본 제자 광자대사의 승탑과 비교해보면 비슷한 느낌으로 광자대사 승탑이 이를 모방하였음을 알 수 있다.

적인선사 승탑비

비신이 파손되어 1982년 새로 만들어 세웠다고 하는데 이때 광자대사 승탑비의 이수와 바뀌었다는 주장이 있다. 제액(題額)이 이수에 씌어있지 않고 비신의 머리말로 써서 그랬는지 의아하며 바뀌었으면 왜 제자리에 안 놓는지 궁금하다. 그 옆 바닥에 넘어져 있는 것이 옛 비신이며, 다행히 필사해놓은 것이 있어 복원하였으며 새로 만든 탓에 보물 지정이 안 된 듯하다.

이렇게 태안사를 둘러보고 내려오는 길에 절집 초입에 있는 연못을 둘러보았다. 올라오는 길에는 연못을 우회해서 일주문을 지나게 되어 있었기에 하산 길에 가보았는데 생각보다 큰 인공연못이다. 절집마다 삼인당 연못이나 연지(蓮池) 등을 조성하는 것은 보았지만 이렇게 큰 연못은 드문 일이다. 게다가 골프코스의 아일랜드 그린처럼 가운데에 인공 섬을 만들고 삼층석탑을 세우니 교리적인 이해는 할 수 없지만 아름다운 풍광이다. 풍수적인 이유가 있으려나?

돌아본 대로 동리산문의 태안사는 개산조 적인선사와 그 제자로 중흥시킨 광자대사의 승탑비가 모두 파손된 상태였다. 그러나 다행히도 손상되기 전에 선각자 스님이 계셔 모두 필사해놓았다고 하며, 세종에게 즉위를 양보하고 출가한 2자 효령대군이 이곳에도 들렸던 인연을 적은 기록들이 있어 억불의 조선 시대에도 어느 정도 보호받았다는 이야기 등이 매우 흥미롭다.

그 밖에도 효령대군의 시주로 만들어진 대형 바라 (보물 제956호)가 있어 한쪽에 그 기록을 새겼다거나 세조 때 만든 대웅전 동종이 깨어져서 선조 14년(1581)에 다시 고쳐 만들었다는 400근짜리 동종에 대한 기록 등 세세한 사적기가 있다는 이야기도 귀담아들었다. 가능하다면 답사꾼들은 그저 경내 이곳저곳 다니면서 들여다보고 사진 찍고(때로는 몰래) 하는 수준의 답사가 아니라 절집 깊숙이 소장된 기록물이나 보관유물들도 담당 스님이나 주지 스님과 무릎을 맞대고 진지하게 토의하고 견문하면 좋으련만 꿈같은 이야기이다. 해당 사찰에서 이런 기록들을 소상히 적고 잘 찍은 사진과 함께 궁금해하는 답사객들에게 배포하는 배려 정도는 기대해본다.

구산선문 중 제법 깊숙한 곳에 있는 태안사를 이렇게나마 둘러보고 다시 큰길로 나오니 계곡 길 초입에 있는 몇 채의 식당 건물 앞에 눈길을 끄는 보호각이 하나 있다. 고려 창건주 왕건을 대신하여 목숨을 바친 신숭겸 장군을 기리는 비각이다. 장절공태사신선생영적비(壯節公太師申先生靈蹟碑)로 새겨진 비석 하나가 보호각 안에 세워져 있는데, 신숭겸은 곡성 출신으로 공산 전투에서 왕건이 견훤의 후백제군과 처절하게 싸우다 패배하여 달아나야 했던 상황에서 왕건은 탈출시키고 자신이 그의 옷을 입고 싸우다 전사함으로써 왕건을 구하고 고려의 개국공신이 되었다. 전설에는 그의 용마가 그의 머리를 물고 와서 3일을 울다가 죽었기에 이곳에 묻었다고 하며, 이렇게 비각을 세워 기리고 있다. 참고로 신숭겸의 무덤은 춘천 근처에 있는데 머리가 없어 왕건이 금으로 머리를 만들었으며, 누가 파갈지 몰라서 봉분을 3개나 만들었다는 전설이 함께 전해지고 있다.

몇백 년 전 과거의 이야기가 아닌 현대불교의 선방에서 손꼽는 선승으로 전강(田岡 : 1898~1975) 스님이 있다. 지혜 제일 전강으로 꼽히는 그 스님도 바로 이 태안사 들어가는 징검다리를 건너다가 발아래 흘러가는 냇물을 내려다보며 깨달았다는 이야기가 전해져 오는데 과연 태안사는 구산선문 중 동리산문의 중심 사찰일 뿐 아니라 오늘날 현대불교의 선승에 이르기까지 그 맥을 이어준 선찰(禪刹)인 듯하다.