[문화유산 답사] 성주산문(聖住山門) 성주산(聖住山) 성주사(聖住寺)

입력 : 2015.06.03 01:26

구산선문 일곱 번째 이야기는 성주산문이다. 성주산문 성주사는 충남 보령시 미산면 성주리에 있는데 아깝게도 폐사지로 절터만 남아 있다. 다행히도 폐사지 안에는 최치원의 사산비명 중 하나인 낭혜화상 부도비(국보 제8호)가 남아 있고 오층석탑(보물 제19호) 한 기와 삼층석탑 3기(보물 제47호, 보물 제20호, 충남유형문화재 제26호)가 서 있어 아쉽지는 않다.

그리고 중문과 석등(충남 유형문화재 제33호), 금당의 불대좌가 발굴되어 절집의 규모를 가늠할 수 있게 해준다. 게다가 최근 발굴 작업을 마친 구역은 나름대로 정갈하게 정리하였고 안내원 등을 배치하여 관리하고 있어 돌아보기 편한 곳이다. 성주산으로부터 길게 이어진 지형은 험하지도 않고 도로도 잘 발달하여 접근이 용이하며 주변 풍광도 아름다워 한 번씩 가보기를 권해보고 싶은 곳이다. 사적 제307호이다.

보령 성주사

성주사는 본래 백제 법왕이 왕자 시절인 599년에 전쟁에서 죽은 병사들의 원혼을 달래기 위해 지은 절로 그때 이름은 오합사(烏合寺)라고 했다. 오합사 이야기는 삼국사기와 삼국유사에서도 언급되었고 또 발굴조사 때 나온 기왓조각에 오합사 글자가 있어 확실하다.

이 오합사가 백제가 멸망한 후에 어찌 되었는지 잘 알 수는 없지만 위세가 약해지고 근근이 명맥을 유지하다가 어느 지방호족이 또한 어느 고승을 만나 크게 중창하면서 되살아 난 것이라면 이곳 보령지역의 호족 김양과 낭혜화상 무염국사에 의하여 중창되었을 것이며 무염국사를 성인(聖人)으로 보고 성인이 주석한 절이니 성주사(聖住寺)라 이름 붙인 것으로 생각되지만 임진왜란 때 모조리 불타버리고 오늘날에는 폐사지만 덩그러니 남겨진 가운데 불타지 않은 석재(石材) 조각들만이 우리에게 무언(無言)으로 말하고 있다.

9천여 평에 달하는 넓고 평평한 성주사 터에는 금당터 앞에 5층 석탑과 석등이 남아있고, 그 뒤쪽으로는 3개의 삼층석탑이 일렬로 나란히 서 있는데 그동안 3탑을 세운 절집이 없었으나 어떤 형태 어떤 의미인지 설명이 쉽지 않다. 아무튼 성주사는 백제 법왕 때 전쟁 희생자들을 달래기 위하여 지은 절 '오합사'였다가, 신라 말에 이르러 선풍(禪風)이 크게 불면서 전국 각지에 산문이 개창됨에 따라 이곳에도 성주산문이 생겼으니, 한창때에는 구산선문 중 가장 번창했던 절집으로 천여 칸에 이르는 당우가 빽빽하였으며, 수천 명의 문도가 넘쳐나는 대찰(大刹)이었다고 한다.

석등과 오층석탑(충남유형문화재 제33호, 보물 제19호)

성주사지에 들어서면 금당 앞에 석등과 오층석탑이 서 있는데 금당과 일직선을 이루며 서 있는 1탑 1금당의 구조로 보인다. 석등은 오층석탑의 크기에 비하여 작고 왜소해 보이며 지붕돌에 비하여 화사석과 받침돌이 약해 보인다. 지붕돌 위의 상륜분는 남아있지 않으며 파손된 것을 최근 수습하여 다시 세웠다. 충청남도 유형문화재 제33호이다.

오층석탑은 보물 제19호이며, 2층 기단 위에 5층의 몸돌과 지붕돌을 올린 평범한 구도이며 다만 1층 몸돌과 2층 기단석 사이에 받침돌로 보이는 석재가 하나 추가된 점이 특이하다. 상륜부에는 노반만 남아있을 뿐 아무런 장식이 없고, 몸돌과 지붕돌의 체감 비례가 날씬하게 솟구쳐 시원하게 보인다.

금당터와 불대좌, 석계단(충남 문화재자료 제140호)

석등과 5층석탑 뒤로 금당터가 앉혀져 있다. 이들은 정확하게 남북으로 일직선상에 위치하니 1탑 1금당의 형식이다. 금당으로 오르는 돌계단에는 좌우에 사자조각이 있었는데 언젠가 잃어버려 옛 사진대로 다시 깎아 세웠으며, 금당터에 오르면 중앙에 커다란 석조 연꽃대좌가 몇 조각으로 깨어진 채 놓여져 있다. 전하기로는 좌대 위에는 거대한 철불이 있었다고 한다.

삼층석탑 3기(보물 제47호, 보물 제20호, 충남유형문화재 제26호)

금당터 뒤에는 삼층석탑 3기가 한줄로 나란히 서 있다. 서로 비슷비슷해 보인다. 금당 앞에 1탑 1금당의 구도로 커다란 5층탑이 하나 세워져 있는데 금당 뒤편에 또 3개의 석탑은 무엇일까? 갑자기 전체적인 절집의 구도가 궁금해지며 조금 혼란스럽다.

3개의 삼층석탑은 조금씩 다르기는 하나 4m 남짓한 크기에 전형적인 신라석탑, 즉 2층 기단에 3층 몸돌을 얹은 구조이다. 모두 상륜부는 남아있지 않으며, 1층 몸돌에는 문비(門扉)를 새겼는데 중앙 석탑이 가장 잘 새긴 모습이다. 일부에서는 승탑이 아닌가 하였지만, 성주사 사적기에 따르면 정광, 가섭, 약사여래 사리탑으로 보이며 다른 곳에서 옮겨 왔다고 한다.

낭혜화상(郎慧和尙) 탑비(국보 제8호)

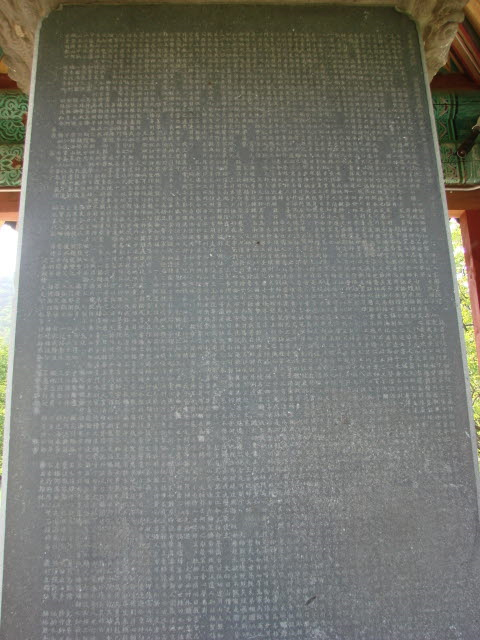

통일신라 말기 성주사에 머무르면서 선문9산의 성주산문을 일으킨 무염대사(801~888)를 기리기 위하여 최치원이 왕명에 따라 지은 비석이다. 10세기 초에 세워진 이 비석에는 5,120여 자의 긴 비문이 새겨져 있는데, 최치원의 화려한 문장을 최인연이 해서체로 쓴 것이다.

내용은 무염대사의 성장과 출가, 중국에 유학하여 공부하는 과정, 귀국하여 성주사를 일으키고 불법을 전하는 과정 등이 기록되어 있어 신라 선종사(禪宗史)와 당시의 신분제도 연구 등에 귀중한 자료가 된다. 최치원의 명문장과 완벽한 보존상태, 뛰어난 조각술 그리고 웅장한 크기 등이 어우러져 신라말기의 우리나라 고승들 탑비 중에서 최고의 비(碑)로 인정받고 있다. 더불어 이 비석은 남포오석인데 1천년의 풍상을 견디며 고스란히 남아있어 남포오석의 우수성도 함께 자랑하고 있다. (낭혜화상 탑비의 상세한 내용은 필자의 국보탐방 국보 제8호 편을 참조바람.)

아쉽게도 낭혜화상의 승탑은 찾을 수 없다. 다만 일부 조각들 탑비 옆에 놓여져 있는데 원래 무엇이었는지는 알 수 없다.

성주사 비(碑)

낭혜화상 탑비 옆에는 폐사지에 걸맞는 폐비석이 덩그마니 놓여있다. 이름하여 성주사 비이다. 신라 말 한림랑 김립지가 지은 성주사 비는 사찰의 내력을 기록한 비(碑)로써 성주사의 연혁과 규모등을 알 수 있는 소중한 자료이나 파손된채 흔적으로 남아 있다.

이렇게 구산선문중 성주산문의 폐사지를 둘러보았다. 비록 가장 번성했다는 성주사는 불타 없어지고 불에 타지 않는 돌(石)로 된 몇 가지만이 남아 골짜기로 불어대는 사철바람을 황량하게 맞고 서 있지만 잠시라도 이곳에 서서 속세의 혼란함을 잊고 그 오욕에 물들지 않는 낭혜화상 무염(無染)의 마음을 새겨본다.