[시니어 리뷰] 잔잔하게 흐르지만, 폭탄보다 거대한 슬픔을 지닌 영화

입력 : 2016.11.10 10:10

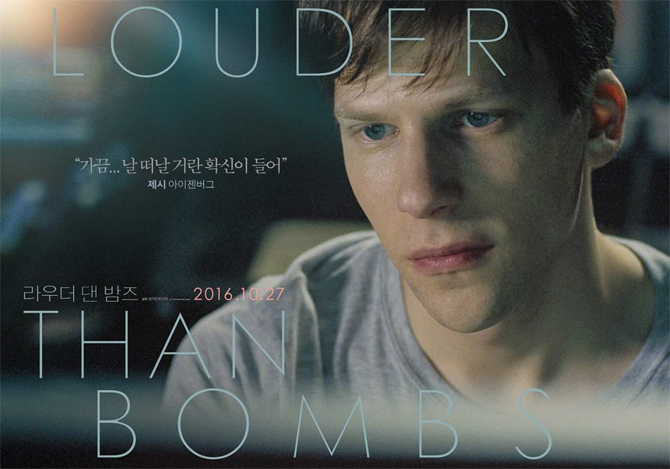

리뷰 | 영화 라우더 댄 밤즈(Louder Than Bombs)

영화 '라우더 댄 밤즈'는 노르웨이 출신의 신인감독 요아킴 트리에의 작품으로 직역하면 '폭탄보다 더 거대한'이라는 의미를 지니고 있다. 종군 사진작가였던 이사벨(이자벨 위페르)이 자동차 사고로 세상을 떠나면서 남편 진(가브리엘 번)과 두 아들 조나, 콘라드(제시 아이젠버그, 데빈 드루이드)은 저마다의 방식으로 어머니를 그리워하고, 추억하며 그들만의 방법으로 스스로 상처를 치유해나가려고 노력한다.

가족 드라마라는 막연한 기대감으로 어떤 사전 정보 없이 관람을 시작하였다. 삶은 늘 죽음과 함께 공존하고 있다. 누군가 한 사람이 떠나간 자리를 새로운 생명이 다시 메워가고 있는 것이 삶이다. 삶과 죽음이 하나의 연결고리의 관계를 지니고 있음을 새로운 생명의 탄생이 상징적 의미를 지닌다.

연출을 맡은 요아킴 트리에 감독은 "어머니가 세상을 떠나는 순간 모두가 둘러앉아 눈물을 흘리는 슬픈 드라마는 피하고 싶었다. 기억을 기반으로 형성되는 자아와 정체성이 흥미롭고 영화 속에서 특정한 기억의 과정을 드러내려고 했다"라고 연출의도를 밝히면서 "기억에는 절망과 희망이 모두 들어있다"는 설명을 추가했다.

어머니가 떠난 빈자리에 새로운 생명인 아기가 태어나고 큰아들 조나의 아내는 조나에게 “곧 익숙해질 것” 이라고 말한다. 새로운 탄생에 익숙해지듯이 죽음으로 누군가가 떠나간 빈자리도 시간이 지나면 그 허전함이 익숙함으로 변해간다. 다만 빈자리에 익숙해지기까지 각자가 느끼는 감정의 빈 공간을 메우는 감정적 치유가 누구에게나 필요하다. 그 빈자리의 고요함은 폭탄이 터지는 것보다 더 거대한 슬픔과 상실감으로 다가온다. 상실이 지니고 있는 상처가 치유되기에는 가족들이 서로 바라보면서 이해하는 시간이 필요하고 기억은 절망과 함께 남겨진 가족을 바라보는 화해의 시선을 요청한다.

종군 사진작가였던 어머니의 3주기 기념 전시를 위해 사진 자료를 정리하는 조나는 어머니의 죽음 이후 서먹해진 아버지와 동생과의 관계를 회복하기 위해 노력한다. 어머니와 오랜 파트너였던 리처드(데이빗 스트라탄)는 기념 전시를 오픈하면서 사고에 대한 비밀을 기사화하겠다고 선언하는데 이를 반대하던 조나는 또 다른 진실을 마주하게 된다.

자신의 일과 꿈을 위해 집을 떠나 있다가 가족과 집이 그리워 돌아오면 남편과 아이들을 바라보면서 어쩐지 서먹한 존재가 되어 가족의 일상을 방해하는 불필요한 존재로 느낀다. 그녀는 “어느 순간, 나는 그들의 일상을 방해하는 사람이 된다. 여기가 내가 있을 곳이 아닌 것 같다. 나를 원치 않는 것은 아니지만, 내가 필요한 것 같진 않다.” 고 말한다. 일을 중단하고 세상과 가족에 속하지 못한다고 느낀 이사벨의 죽음은 자살과 겹쳐지고 남은 것은 죽음을 받아들이는 주위 사람들의 모습이다.

“슬픔이란 감정은 각자의 위치에 따라 다를 수밖에 없다.”고 말한 트리에 감독은 가족 모두의 개인적인 감정에 초점을 맞추었으나 영화는 죽음의 시간을 뒤로하면서 어떠한 격정이나 흥분과는 다른 모습으로 가족들에게 진실의 문을 열어준다.

막내 아들 콘래드는 12살에 어머니의 죽음을 맞이하면서 3년간 자신의 글을 쓰고 있었고 그 글을 통하여 내면을 보이면서 형인 조나에게 다가간다. 가족이라는 관계는 어떤 특별한 시간을 통하여 가까워지기도 하고 멀어지기도 한다는 관계의 의미를 제시한다.

“가끔 그녀가 날 떠날 거라는 생각이 들어.”라고 말면서 자신의 외도를 합리화하는 조나의 심정적인 문제, 이사벨과 작업의 파트너였던 리처드의 관계, 아버지와 담임 선생님과의 관계 등 복잡한 인간의 관계가 거미줄처럼 얽혀서 우리들의 일상을 엮어가고 있으나 서서히 알아가는 진실 사이에서 조금씩 멀어졌던 거리가 좁혀진다.

라우더 댄 밤즈는 떠난 사람의 뒷모습에서 남겨지는 격렬한 슬픔의 모습이 없다. 오히려 너무 고요해서 상실감이 확대되고 있었다. “가족이라는 집단의 정체성에 대해 생각했다.”는 요아킴 트리에 감독이 말했던 것처럼 남편과 두 아들의 시점으로 어머니의 부재를 통한 과거의 회상과 현재의 가족의 모습에서 미래라는 영역에 꿈을 통한 상상의 시간이 치유와 화해의 메세지를 부여하고 있었다. 시간을 통하여 모습을 드러내는 진실의 내면은 나의 시선으로 정리되어갈 때 비로소 그 기억은 가치로서 존재할 수 있음이다.