[시니어 에세이] 강 건너 불구경?

입력 : 2017.02.20 10:25

“이거 보세요!”

설거지를 하고 있는데 아들이 스마트폰 화면을 들이민다. 포켓몬이 우리 집 부엌에 떠있었다. 아들은 화면 아래 있는 볼을 밀어 던졌다. “Exellent!”란 단어가 뜨면서 놈이 포획됐다. 초등생 시절 아들이 만화영화와 게임으로 친숙했던 포켓몬이다. 이제 서른을 바라보는 직장인으로서 ‘포켓몬고’로 다시 만난 아들의 표정이 마냥 즐겁다. 증강현실이라는 AR(Augmented Reality)을 모바일에 적용했다는 이 게임이 요즘 난리인가 보다. 여자 친구와도 포켓몬을 잡으며 데이트를 했다는 아들 왈, 둘러보니 쌍쌍의 연인들이 사방에서 모두 똑같이 그러고들 있더라나.

동네에서 꼬맹이들이 스마트폰을 들고 삼삼오오 배회하고 있는 걸 보면, “많이 잡았니?” 물어주는 게 인사가 됐다. 아들에게 들은, 어디 어디에 많이 나타난다는 팁까지 알려주면 금세 아이들 얼굴에서 미소를 만들 수도 있다. 나도 괜스레 미소가 지어진다. 집안에 틀어박혀 게임에만 몰두하던 아이들을 밖으로 나오게 한 증강현실 컴퓨터 프로그래밍이란 게 신통방통해서일까. ‘니들이 볼 땐 구닥다리 같은 이 아줌마(어쩌면 할머니?)도 그런 거 알고 있거든’ 싶어서일까.

남 보다 먼저 새로운 제품 정보를 알고 구매해서 사용하는 이른바 ‘얼리어답터’와 나는 거리가 멀다. 하지만 무섭도록 빠른 시대의 변화를 적어도 감지는 하고 있자고 딴에는 노력한다. 아무래도 나로서는 낯섦이 덜한 문화예술 쪽을 통해 느껴보려는 편이다. 최근 관람한 미디어아트 고흐전이며 ‘간송과 백남준의 만남’전, 홀로그램 콘서트가 그랬다. 고흐 같은 인상주의 화가들은 ‘빛의 화가’로 불리기도 했는데, 빛을 다루는 미디어아트에서 고흐의 붓 터치는 초대형 디지털 캔버스 위에 생생하게 구체화하며 색다른 빛을 발했다. 며칠 후 예술의전당의 오르세미술관전에서 감상한 고흐의 작품들과는 감흥이 사뭇 달랐다.

디지털 환상 체험

동대문디자인플라자에서 열린 간송과 백남준의 만남에서는 가상현실 VR(Virtual Reality)미디어에 의해 산수화 속으로 여행하는 체험을 해봤다. 다소 무거운 헤드기어를 쓰자 망망대해에 두둥실 뜬 달 속으로 내가 들어가는가 싶더니, 이내 폭포와 계곡을 종횡무진 누비고 다니는 것이었다. 상하 좌우를 둘러봐도 현실인지 가상인지 분간할 수가 없었다. 헤드기어만 쓰면 가상현실은 가만있어도 시공을 넘나들며 그림과 하나가 되게 했다. 헤드기어를 벗고부터는 전시작품에 마다 내 감성의 초점을 최대한 맞춰야만 작가의 세계를 엿볼 수 있었다.

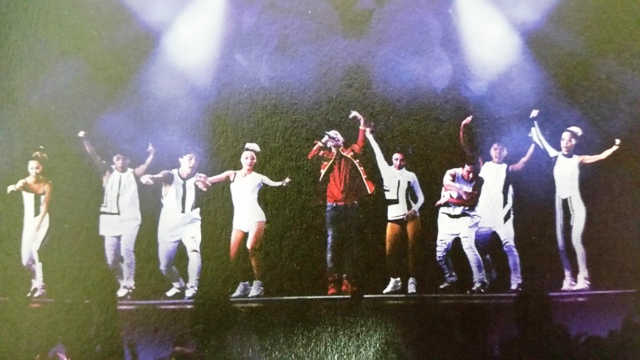

내친김에 인근 K-live 전용관에서 열리는 K-pop 스타들의 홀로그램 콘서트에도 호기심이 동했다. 입구에는 일본과 중국 관광객들이 길게 줄을 서 있었다. 시간대별로 빅뱅을 비롯해 PSY, 2PM, GOT7, 원더걸즈가 등장한대서 가장 인기 ‘짱’이라는 빅뱅의 콘서트를 골랐다. 한 시간여 기다린 끝에 보게 된 콘서트에서는 빅뱅의 리더인 지드래곤을 바로 눈앞에서 만나는 기분이었다. 무대만의 일방통행이 아니라 관객이 무대에 오르기도 했다. 가상과 현실의 경계, 공간의 한계를 넘나드는 ‘디지털 환상 체험’, 바로 팸플릿에 적혀있는 그대로였다.

이런 저런 체험을 컴퓨터공학을 전공한 아들에게 들려주니 얘기가 줄줄 이어졌다. 우선 빅뱅의 홀로그램 콘서트를 못 가본 데 대해 아쉬워하는 것에서부터 시작해 증강현실이며 가상현실의 컴퓨터 프로그래밍에 대한 설명으로 번져나갔다. 증강현실은 영상과 사진 같은 현실의 이미지에 컴퓨터가 만들어낸 가상 이미지를 겹쳐서 결합하거나 늘려 하나의 영상으로 보여준다는 것이다. 그래서 실제로 존재하지 않는 현실을 구현해 사용자의 오감을 활용하고 상호작용하게 하는 가상현실보다 현실감이 뛰어나다고 한다.

격세지감

내용이 점점 전문적으로 흘러가는 것 같기에 신문에서 본 걸로 슬그머니 말을 돌려 이번엔 내가 아는 척을 좀 했다. 증강현실이 게임에 접목된 건 포켓몬고가 처음이지만, 화장하기라든가, 패션쇼 관람, 새 차 타보기, 새 신발 신어보기, 심지어 신혼여행 체험에 이르기까지 외국에선 이미 마케팅에 활발히 쓰이고 있다는 얘기였다. 그뿐만 아니라 외과수술도 돕는다지 않는가. 더불어 노는 법도, 연애하는 법도, 상품구매도, 의과대학 커리큘럼 또한 달라지고 있는 마당이다. 정말 격세지감을 느끼지 않을 수 없다.

과연 어디까지 변화해 나갈 것인가? 얼마 전 미국 대학의 조사를 보면, 처음엔 포켓몬고 사용자가 비사용자보다 하루 평균 1천여 걸음 내외를 더 걷는 걸로 나타났다고 한다. 이 게임을 만든 회사의 홍보대로 건강에 도움을 주는 듯했다. 그러나 2달이 채 못돼서 사용자들은 흥미를 잃고, 늘어났던 운동량은 원위치로 돌아갔다고 한다. 또 다른 게 나오겠지 했는데, 아니나 다를까. 게임업체들이 ‘포켓몬고’를 뛰어넘으려 혈안이 된 가운데 굳이 돌아다니지 않고 한자리에서 즐길 수 있는 기능을 더한 게임이 곧 나올 모양이다. 다음엔 또 무엇이 나올까? 자꾸 변화하는 것이 곧 발전인 걸까? 얼핏 어지럽기 조차하다.

그렇다고 강 건너 불구경하듯 여기면 당장 아들과의 대화꺼리부터 줄어들 것 같다. “너 늙어 봤냐 나는 젊어 봤단다”는 유행가가 있지만, 요즘 청년들은 이렇게 반문한단다. 우리 세대에 당신들이 젊어봤냐고. 나의 20대와 아들의 20대는 비교 불가할 만큼 다르니 “내가 네 나이 때는…” 어쩌구 할 건 아닐 성 싶다. 아마 가장 듣기 싫은 말일 터이다. 아찔한 속도의 변화에 올라탄 청년들이 한편으론 안쓰럽고, 또 한편으론 부럽다. 그만큼 치열해진 생존경쟁에서 고군분투해야 할 것도 많고, 그만큼 누릴 것도 많으니 말이다. 나이 들수록 다만 내게 절실한 것은 변화를 감지하고 이해하려는 노력이 아닐까 싶다.