[국보 탐방] [45] 국보 제45호 영주 부석사 소조여래좌상

입력 : 2018.01.12 09:44

- 공식명칭 : 영주 부석사 소조여래좌상 (榮州 浮石寺 塑造如來坐像)

- 지정일 : 1962.12.20

- 분류 : 유물/불교조각/소조/불상

- 수량/면적 : 1구

- 시대 : 고려시대

- 주소 : 경북 영주시 부석면 북지리 149 부석사

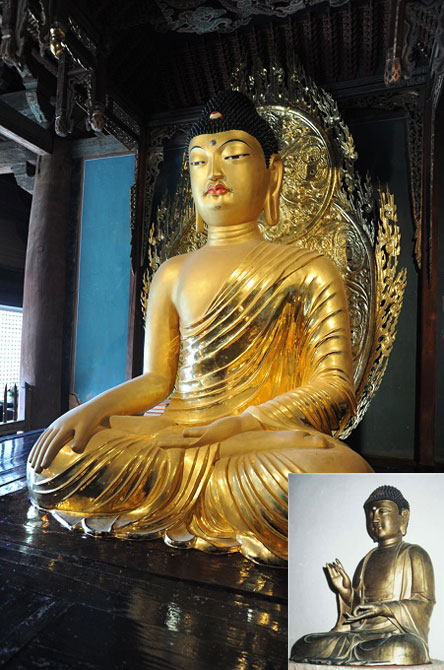

부석사 무량수전에 모시고 있는 소조불상으로 높이 2.78m이다. 소조불상이란 나무로 골격을 만들고 진흙을 붙여가면서 만드는 것인데, 이 불상은 우리나라 소조불상 가운데 가장 크고 오래된 작품으로 가치가 매우 크다.

얼굴은 풍만한 편이며, 두꺼운 입술과 날카로운 코 등에서 근엄한 인상을 풍기고 있다. 옷은 오른쪽 어깨를 드러내고 왼쪽 어깨에만 걸쳐 입고 있는데, 평행한 옷주름을 촘촘하게 표현하고 있다. 무릎 아래까지 이어지고 있는 이런 형태의 옷주름은 도피안사 철조비로자나불좌상(국보 제63호)에서도 보이는 것으로 이 작품이 고려 초기 불상들과 같은 계열임을 알 수 있다.

손모양은 석가모니불이 흔히 취하는 항마촉지인(降魔觸地印)으로, 무릎 위에 올린 오른손의 손끝이 땅을 향하고 있다. 하지만 불상을 모신 장소가 서방 극락정토를 다스리는 아미타불을 모신 극락전이라는 사실과, 부석사에 있는 원융국사탑비 비문에 아미타불을 만들어 모셨다는 기록이 있는 점으로 보아 이 불상은 아미타불임이 확실하다. 지금의 손모양은 조선시대에 불상의 파손된 부분을 고치면서 바뀐 것으로 보인다.

부처의 몸에서 나오는 빛을 상징하는 광배(光背)는 불상의 뒤편에 나무로 따로 만들어 놓았는데, 가장자리에 불꽃이 타오르는 모양을 표현하였다. 머리광배와 몸광배는 원형으로 표현하고 그 안에는 화려한 꽃무늬를 장식하였으며, 작은 부처를 달았던 흔적이 곳곳에 남아 있다.

온화함이 사라진 근엄한 표정과 평행의 옷주름 등에서 형식화된 모습이 보이지만 고려시대 불상으로서는 상당히 정교한 솜씨를 보여주고 있는 작품이며, 특히 소조불상이란 점에서 중요한 가치를 지닌다. 통일신라시대의 불상양식에서 크게 벗어나지 않은 점으로 보아 고려 초기에 만들어진 것으로 추정된다. -문화재청

아미타불(阿彌陀佛)

서방정토 극락세계의 교주로서 죽음의 고통에서 중생을 구제하고자 오시는 분이다. 산스크리트어로 ‘아미타바 붓다(Amitabha Buddha)' 혹은 ’아미타유스 붓다(Amitayus Buddha)' 로도 불리는데 아미타바는 한량없는 빛을, 아미타유스는 한량없는 수명을 의미하기에 전자를 무량광불(無量光佛), 후자를 무량수불(無量壽佛)이라고 한다.

즉, 아미타불이라고 하면 범어가 중국을 거치면서 한자로 음사(音寫)된 것이며, 무량수불(無量壽佛)이라고 하면 이를 의역(意譯)한 것이다. 그래서 아미타불이 모셔진 전각을 무량수전(無量壽殿)이라 하고 그 외에도 극락전, 미타전이라고도 부른다. 좌우 협시보살은 관음보살과 대세지보살이 가장 보편적이나 고려 시대부터는 대세지보살 대신 지장보살로도 한다.

대승불교에서는 아미타불이 머물면서 설법을 하고 있다는 서방정토 극락은 고통이 전혀 없고 즐거움만 있다는 이상적인 세계로, 뭇 생명 있는 자들은 ‘나무아미타불’ 염불을 통해 극락세계에 왕생한다고 전한다. 우리가 통상 부르는 '나무아미타불(南無阿彌陀佛)'은 아미타불 앞에 남무(南無)를 붙인 것이다. 원래는 "귀의한다. 귀명(歸命)한다. 몸과 마음으로 의지한다"는 뜻의 namas를 한자로 옮길 때 南無(남무)라고 옮긴바, 그 음이 "남"보다 "나"가 원음에 가까우므로 "나무"라 읽어 그 의미는 아미타불에 귀의하는 것이라고 한다.

동쪽(東向)으로 앉으신 부처님

대부분 절집은 어느 전각을 열어봐도 그 안에 모셔진 부처님은 중앙에 앉아서 정면을 바라보고 계신다. 그러나 부석사 무량수전에 모셔진 국보 제45호 아미타부처님은 전각 안 왼쪽, 즉 서쪽으로 치우치게 앉아서 정면이 되는 동쪽을 바라보고(東向) 계시는데, 이는 아미타여래가 서방정토에 계심을 뜻하여 배치한 것으로 보인다. 다른 부처님들처럼 좌우에 협시보살 없이 독존(獨尊)으로만 계시는데 불단과 화려한 닫집을 만들어 모시고는 있으나, 건물 내부와 천정을 막지 않아 각양각색의 목재 부재들의 결구 모습이 노출된 채 보이는 것이 오히려 시원한 개방감과 함께 보기 좋다.

무량수전 앞 석등도 국보, 무량수전 자체도 국보, 그 안에 모셔진 소조여래좌상 즉 아미타불도 국보... 답사 탐방객들에게는 연거푸 만나는 국보를 둘러보기에 숨이 가뿐 곳이다. 저 아래 일주문부터 안양루까지 9품 만다라를 상징하는 축대가 제법 높은 오르막으로, 헉헉거리며 올라 서방정토 극락의 주인을 만나기까지 나름대로 흥분도 되고 기대감에 부풀어 무량수전을 벌컥 들어서게 된다. 하지만, 십중팔구 전각을 지키는 법당 보살의 싸늘한 눈총을 맞고 움츠러들어 위축되고 만다.

밖에 있는 석등이나 무량수전 건물은 별 애로 없이 사진 찍고 둘러 볼 수 있지만, 전각 안으로 들어서 3m 가까운 높이의 아미타불을 만나는 순간 일이 생긴다. 국내 최대 소조불이라는 희소성과 함께 정면도 아니고 우측을 향한 모습과 좌우 주변에 아무런 장식도 없이 홀로 계시는 장면을 본능적으로 카메라에 담았다. "사진 찍지 말라"는 법당 보살의 단호한 경고에 깜짝 놀라 둘러보니, '사진 촬영금지'표시가 곳곳에 붙어 있다.

국립중앙박물관이나 세계 유수 박물관의 국보, 보물들도 카메라 플래시나 삼각대 사용금지 등의 조건만 지키면 사진 촬영이 허락되는 것이 작금의 추세인데, 유독 절집에서 법당 내부 촬영은 금단(禁斷)의 성역이다. 물론 예불이나 어떤 행사가 진행 중이거나 스님이 독경 중이라면 피해야 하겠으나, 아무런 이유도 없이 무조건 사진 찍지 말라는 금지 통보에는 할 말을 잃는다.

이쯤 되면 탐방객은 불청객이요, 절집에서 별로 환영하지 않는 이단아이자 말썽꾸러기일 뿐이다. 물론 상황에 안 맞고 경우 없이 결례를 하는 경우가 없잖아 있었기에 그럴 줄로 이해한다. 하지만, 그래도 상세히 안내해주고 설명해주고 사진 찍게 배려해주는 절집 보살상을 그려보는 건 꿈에 불과한 일일까?

(계속)

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa