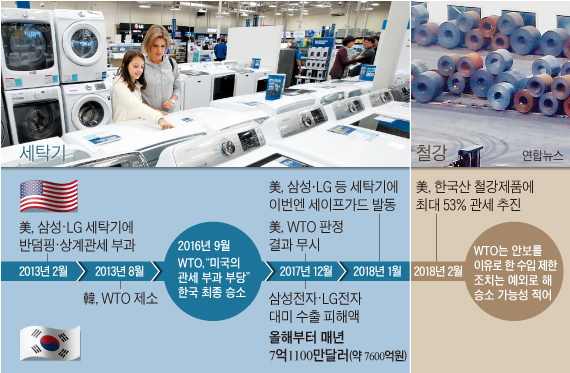

세탁기 WTO 승소에도 수천억 손실, 美에 역공당했는데…

입력 : 2018.02.20 03:11

[韓·美 통상 충돌]

文대통령 거론한 WTO 제소, 과거 사례로 볼때 실익 없어

5년前 한국 세탁기에 표적 관세, WTO 제소해 3년 걸려 이겼지만

美는 판정결과 이행않고 '버티기'… 되레 50% 관세 세이프가드 발동

美, 안보 이유로 철강에 관세폭탄… 우리가 제소해도 승소 가능성 낮아

문재인 대통령이 미국의 부당한 무역 제재에 대응 수단을 마련하라고 지시했지만, 실효성은 의문이다. WTO에 제소해 판정이 나올 때까지 2~3년이 걸린다. 승소해도 미국이 판정 결과를 이행하지 않으면 우리 기업의 피해만 쌓이기 때문이다. 전문가들은 "우리가 미국과 무역 전면전을 벌인다면, 실익도 못 얻고 피해만 볼 수 있다"면서 "확전은 막아야 한다"고 강조하고 있다.

◇미국, 패소해도 세이프가드 3년 채워

전문가들은 WTO를 통한 분쟁 해결은 현실적 한계가 있다고 지적한다. 더군다나 도널드 트럼프 대통령 취임 이후 미국은 WTO의 무용론을 거론하면서 WTO 탈퇴까지 거론하고 있다. 1월 기준 WTO에 따르면, 우리 정부는 지금까지 미국을 상대로 11차례 WTO에 제소했다. 이 중 8건이 우리에게 유리한 판결이 나왔지만 미국으로부터 실질적으로 얻어낸 것이 없었다. 안덕근 서울대 교수는 "WTO 협정에 패소한 국가가 보상하는 절차가 없어 승소해도 우리 기업이 입은 손해는 보상받지 못한다"고 말했다.

미 상무부는 지난 16일 무역확장법 232조에 근거해 한국을 포함한 12개 국가의 철강 수입에 대해 53%의 관세를 부과하는 방안을 도널드 트럼프 대통령에게 제안했다. 미국이 철강 제품에 고율 관세를 매긴다면, 우리가 WTO에 제소해도 승산이 적다는 지적이 나오고 있다. 안보를 이유로 수입을 제한하는 조치를 WTO가 예외 조항으로 인정하고 있기 때문이다. 하지만 산업통상자원부는 19일 "미국이 철강 제품에 관세를 선별적으로 적용하는 안을 확정하면 WTO 제소를 적극 검토하겠다"고 밝혔다.

◇80년대 美 보복으로 휘청거린 日, 이번엔 우회로 찾아

우리도 미국산 상품에 '관세'를 부과하는 식으로 똑같이 미국에 무역 보복을 가하는 방법도 있다. 이는 양국 간 통상 전면전으로 비화될 수 있다. 특히 11월 중간선거를 앞두고 있는 미국 트럼프 대통령은 정치적 기반인 자국 제조업 종사자들에게 보이기 위해 다른 국가에 대한 통상 압박을 제조업 전반으로 확대할 가능성이 크다. 그러나 전면전은 미국과 무역에서 연간 228억달러의 흑자를 얻고 있는 우리에게 치명적이다.

전문가들은 "최근 일본의 통상 외교는 이런 전면전의 위험을 피하기 위한 것"이라고 지적하고 있다.

1980년대 일본은 미국의 무역 보복으로 산업 기반이 허물어졌다. 1980년대 중반 미국은 대(對)일본 무역 적자가 눈덩이처럼 커지자 무역 보복 조치에 착수했다. 미 상무부는 1985년 일본 반도체의 덤핑 혐의에 대해 직권조사를 벌였다. 일본 정부는 압박을 견디지 못한 채 "일본 시장의 20%를 미국산 반도체에 내주고 일본 반도체의 저가 수출을 중단한다"는 내용을 골자로 한 협정에 서명했다. 또 일본 자동차 업계는 미국의 요구로 대미 수출 물량을 스스로 제한했다. 미국은 1985년 9월 플라자 합의로 일본 엔화의 평가 절상까지 이끌어냈다. 일본은 엔고로 반도체 산업이 무너지는 등 타격을 입어 2010년 이후까지 후유증에 시달렸다.

일본이 '보호무역주의'를 내건 트럼프 대통령이 당선되자 취임식도 하기 전에 아베 신조 총리가 뉴욕 트럼프타워를 방문하며 적극적으로 통상 외교를 펼친 것은 이런 경험 때문이다. 아베 총리는 트럼프 대통령 취임 직후에는 4500억달러 규모 투자와 70만개 일자리 창출을 약속하면서 고위급 협력 체제인 '미·일 경제 대화'를 출범시켰다. 실제로 일본은 우리와 달리 트럼프 정부의 통상 공세를 피해가고 있다.

안덕근 서울대 교수는 "무역으로 먹고사는 한국 입장에서 미국은 절대로 놓칠 수 없는 시장"이라며 "정치적 명분보다 경제적 실리를 우선으로 삼아 한·미 통상 마찰이 전면전으로 가지는 않도록 해야 한다"고 말했다.