'탄력근로 준비' 부칙에 한 줄… 노사문제 태풍의 눈

입력 : 2018.03.02 03:19

[근로시간 단축]

재계 요구로 근로기준법 개정안에 담아… 노사, 첨예한 입장차

재계 "탄력근무 1년까지 확대를"

現 3개월론 휴대폰 개발 등 한계, 노조의 동의 요건 완화도 요구

노동계 "수당 줄어들 것" 반대

민노총 "현행법보다 더 후퇴 개악", 전문가 "文정부 임기중 않겠단 뜻"

◇경영계 "요건 완화하고 적용기간 확대"

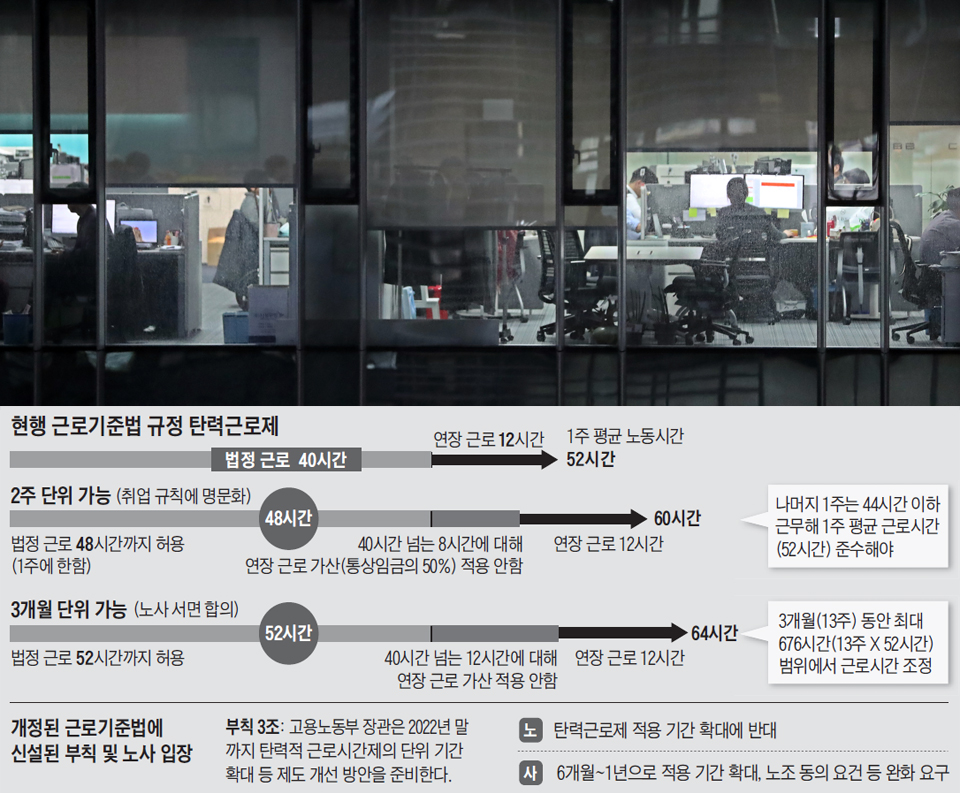

탄력근로제(근로기준법 51조)는 일정 기간 범위에서 근로시간을 법정 근로시간 이상으로 늘릴 수 있는 제도다. 이번 법 개정으로 주 최대 근로시간은 법정 근로 40시간과 연장 근로 12시간 등 총 52시간인데, 탄력근로제에선 최대 60시간(3개월 탄력근로제는 64시간)까지 늘릴 수 있다. 단, 탄력근로제 적용 기간을 평균한 근로시간은 주 최대 52시간(연장 근로 포함)을 초과할 수 없기 때문에 나머지 기간은 평균보다 적게 일해야 한다. 예컨대 2주 단위 탄력근로제의 경우, 첫 주에 60시간 일하면 다음 주엔 44시간 이하 근무해야 평균 52시간을 초과하지 않게 된다.

현행 제도에서 쓸 수 있는 탄력근로제는 단위 기간을 2주 이내로 정한 경우와 3개월 이내로 한 두 가지 경우뿐이다. 이 경우도 사용자가 마음대로 쓸 수 있는 것은 아니고 취업 규칙(2주 단위 탄력근로제)으로 정하거나, 노사가 서면(3개월 단위 탄력근로제)으로 합의해야 가능하다. 경영계는 노조 동의 요건 등을 완화하고 적용 기간도 6개월~1년으로 확대해야 한다고 주장해 왔다.

예컨대 신제품 출시를 앞둔 휴대폰 제조업체의 경우, 6개월 가까이 집중 개발 업무를 해야 하기 때문에 현행 3개월 단위 탄력근무제로는 한계가 있다는 것이다. 에어컨이나 아이스크림 등 계절에 따라 업무량 차이가 큰 경우도 마찬가지다. 그런데 부칙에 확대 방안 주문을 담은 정도에 그친 것이다.

◇노동계 "수당 줄어든다" 반대

반면 노동계는 탄력근로제 확대에 부정적이다. 수당 감소 우려 때문이다. 현행 탄력근로제에선 집중 근무 기간의 허용 한도인 주 48시간에서 법정 근로시간(40시간)을 뺀 8시간은 연장 근로로 인정받지 못한다. 예컨대 첫 주에 48시간을 근무하고 다음 주에 32시간을 근무해 평균이 법정 근로시간(주 40시간) 이하였을 경우, 첫 주의 8시간을 초과근무로 보지 않는 것이다. 이에 따라 통상임금의 150%를 받지 못하고 100%만 받게 된다. 집중 연장 근로를 하면 신체 리듬이 깨져 산업재해가 늘어날 수 있다는 우려도 하고 있다.

노동계는 또 "적용 기간을 1년으로 확대하면 6개월간 집중적으로 연장 근로를 시키고 일이 적은 나머지 6개월은 임시 단기직을 고용하는 것 같은 부작용이 나타날 수 있다"며 "탄력근로제 확대는 장시간 노동을 용인하고 연장 근무 수당을 줄이는 방편으로 악용될 수 있다"고 주장한다. 민주노총은 탄력근로제 부칙 신설에 대해 "현행법보다 후퇴한 명백한 개악"이라고 주장했다.

반면 전문가들은 탄력근로제 확대가 근로시간 단축이 시장에 끼칠 충격을 줄이는 완충 작용을 할 것이라고 지적한다. 근로시간을 큰 폭으로 줄인 외국의 경우도 탄력근로제를 비롯한 유연근무제를 폭넓게 도입해 부작용을 보완했다는 것이다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 "노동계 반발을 의식해 부칙에 '2022년 말까지 방안을 준비한다'고 넣는 데 그친 것은 사실상 이번 정부 임기에는 적극적으로 나서지 않겠다는 의미"라며 "산업 현장에선 탄력근로제 확대를 시급하게 요구하고 있으므로 4년 후로 미루지 말고 제도 개선에 나서야 한다"고 말했다.

☞탄력근로제

노사 합의를 전제로 특정 시기의 근로시간을 연장하는 대신, 다른 시기 근로시간을 단축해 일정 기간의 평균 근로시간을 법정 근로시간 이내로 맞추는 제도다. 근무시간을 탄력적으로 조절하는 제도로, 재량근로와 함께 유연 근로시간제의 대표적 예로 꼽힌다.