[한양 답사기] [1] 오백 년 도읍지를 필마로 돌아드니... 서울 고종 어극 40년 칭경기념비 (高宗 御極 40年 稱慶紀念碑)

입력 : 2018.03.13 10:38

오백 년 도읍지(都邑地)를 필마(匹馬)로 돌아드니,

산천(山川)은 의구(依舊)하되 인걸(人傑)은 간데없다.

어즈버, 태평연월(太平烟月)이 꿈이런가 하노라.

목은 이색(李穡), 포은 정몽주(鄭夢周)와 함께 고려 삼은(三隱)이라 불리는 야은(冶隱) 길재(吉再)가 지은 시조로, 이성계의 조선 건국과 고려의 패망을 겪은 길재가 옛 도읍 송도를 돌아보며 인생무상을 쓴 것으로 전한다. 그러나 지금은 남북 분단으로 길재처럼 필마(匹馬)로 고려의 옛 도읍을 돌아볼 길 없으니 역시 오백 년 도읍지였던 조선의 수도 한양의 이곳저곳을 돌아보며 옛 문물을 만나본 이야기들을 적어본다.

서울 고종 어극 40년 칭경기념비 (高宗 御極 40年 稱慶紀念碑)

사적 제171호 (서울 종로구 세종로 142-3번지)

과거 조선의 수도 한양, 법궁인 경복궁 앞 육조거리를 내려와 형성된 광화문 사거리에 크지 않은 비각이 하나 서 있다. 늘 바쁜 사람들로 넘치는 대로변이지만 그다지 관심들을 주지 않는 듯, 발걸음을 멈추고 살펴보는 사람을 찾아보기는 힘들다. 몇몇 사람에게 무엇인지 아느냐고 물어도 시원하게 답변을 하지 못한다.

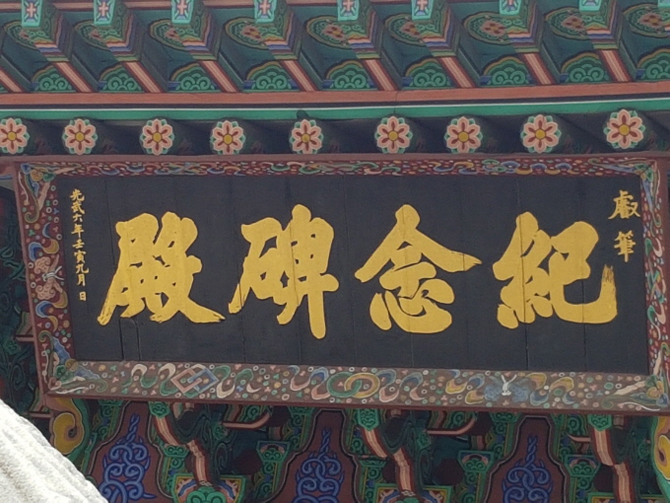

기념비전(紀念碑殿)은 기념비를 보호하기 위하여 세운 건물을 말한다. 통상 부르는 비각(碑閣)이라 하지 않고 비전(碑殿)이라 함은 각(閣)보다는 전(殿)으로 불러 건물의 격(格)을 보다 높인 것이다. 궁궐 건물의 명칭에도 뚜렷한 서열이 있어 전(殿), 당(堂), 합(閤), 각(閣), 재(齋), 헌(軒), 누(樓), 정(亭)의 순서로 이름 짓는바, 그중 가장 상위에 있는 명칭이 전(殿)으로 왕이나 왕비와 관련된 건물임을 알 수 있다.

기로소(耆老所)는 나이 일흔이 넘은 정2품 이상의 고위 관원을 예우하기 위해 경로(敬老)의 예로 모셨던 관청이다. 고려 기영회(耆英會)를 계승한 관제로 임금도 나이가 들면 기로소에 이름을 올린다. 조선시대 왕 대부분이 장수하지 못하여 그 예가 드물었으며 그러다 보니 나이를 앞당겨 들어갔다. 기록에 의하면 태조가 60세가 되자 기영회(耆英會)에 들어갔고, 숙종이 59세에 망육(望六), 육십을 바라보는 나이라고 기로소에 적을 올렸으며, 영조는 51세에 망육으로 이름을 얹었기에 이 전례에 따라 고종도 51세에 기로소에 들어간 것이다.

즉, 고종이 임금이 된 지 40년을 기념하고 나이 51세가 되어 육십을 바라보게 되니 기로소(耆老所)에 들어감을 기념함과 동시에 고종이 국호를 대한제국으로 고치고 황제 칭호를 사용하게 된 것을 기념하여 기념비를 세우고 이를 보호하는 기념비전(紀念碑殿)을 세운 것이다.

비석은 통례대로 받침대인 귀부와 몸돌, 지붕돌로 되어 있고 지붕돌에는 대한제국 황실 문장(紋章)인 오얏꽃과 용무늬를 새겼으며 몸돌 위쪽에는 전서체로 '대한제국대황제보령망육순어극사십년칭경기념비(大韓帝國大皇帝寶齡望六旬御極四十年稱慶記念碑)'라고 쓰여 있다는데 아마도 비석 네 면을 돌아가며 이어 쓴듯하다.

문화재청 해설에는 '비몸 앞면에는 황태자인 순종의 글씨가 있으며, 비문은 윤용선이 짓고 민병석이 썼다.'고 되어 있는데 순종이 무엇을 썼다는 얘기가 없다. 자세히 살펴보니 비석의 제목인 전액의 첫머리에 예필(睿筆)이라고 쓰인 것을 보면 황태자인 순종이 제목을 쓰고 비신의 문장을 윤용선이 짓고 민병석이 썼다는 이야기로 보인다.

아쉬운 것은 이 문화재의 본질인 기념비의 정확한 모습과 새겨진 글자의 원문과 해석한 내용 등을 상세히 설명한 자료가 없는 점이다. 피상적인 설명과 자료에 그치지 말고 보다 정확하고 자세한 내용을 보완하기를 기대해 본다.

또 기념비전 남쪽에 돌기둥을 세우고 철문을 달았는데, 문 가운데 칸에는 무지개 모양의 돌을 얹고 상단에는 '만세문(萬歲門)'이라고 씌어 있다. 이 글씨는 영친왕이 6살에 썼다고 하니 순종과 영친왕의 친필 글씨가 있는 귀한 문화재이다.

기념비전(紀念碑殿)은 조선말기 대표적인 목조건축물로 이중 기단 위에 세운 정면 3칸, 측면 3칸의 다포식 겹처마 사모지붕 정방형 건물이다. 궁내부에서 직접 관장하여 진행한 궁궐목수의 마지막 솜씨로 이 시기에 세워진 덕수궁의 다른 건물들과 함께 중요한 연구자료라고 한다.

그뿐만 아니라 남쪽 철문의 오른쪽 돌기둥 안에는 표석이 하나 세워져 있는데 '도로원표(道路元標)'라고 쓰여 있다. 우리가 서울에서 부산까지 477km라고 할 때, 그 기준으로 삼는 지점인 것이다. 조선시대에는 임금이 계시는 창덕궁 앞을 기준으로 하였는데, 1914년 4월 세종로 네거리(충무공 이순신 동상 자리)로 기점을 바꾸어 가로 90cm, 세로 30cm, 높이 70cm의 원표를 설치하였다. 이후 세종로 도로를 확장함에 따라 1935년에 기념비전 옆으로 옮겼다고 한다.

현재는 이 도로원표를 사용하지 않고, 1997년에 서울시에서 대각선으로 도로를 건너 동화면세점 아래쪽에 새로이 도로원표를 설치하였다. 그러나 이 역시 정확한 자리는 아니며 실제 표지판인 진표(眞標)는 차량이 다니는 곳이 되는지라 동판에 새겨 땅에 묻고 근처 적절한 지점에 석재로 이 표를 세웠다고 한다.

[계 속]

내나라 문화유산 답사회: https://band.us/@4560dapsa