[한양 답사기] [2] 오백 년 도읍지를 필마로 돌아드니... 보신각(普信閣)

입력 : 2018.03.22 10:00

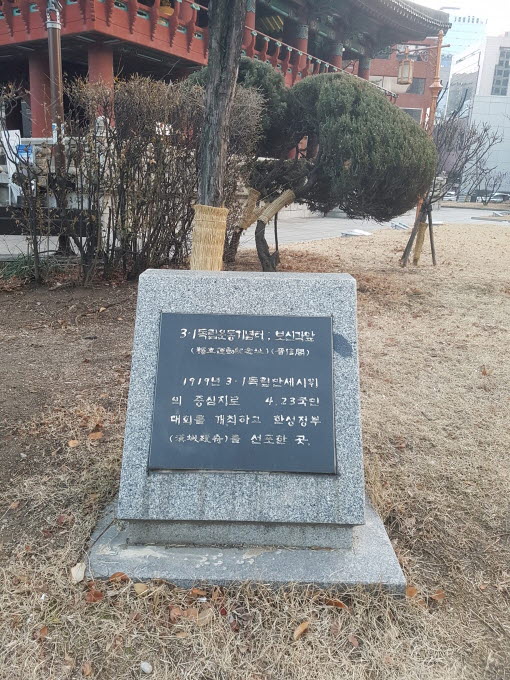

보신각(普信閣) 서울시 기념물 제10호 (서울 종로구 종로2가 102번지 일대)

조선왕조 500년 도읍지 한양은 현재의 종로구와 중구 일대가 그 핵심지역이다. 광화문 사거리 칭경기념비에서 오백년 도읍지 돌아보기를 시작하였으니, 그 발걸음을 종로 쪽으로 옮겨본다.

종로(鍾路)는 말 그대로 종(鐘)이 있는 길(路)이니, 이곳에 종(鐘)을 매달아 놓은 종각(鐘閣)인 보신각(普信閣)이 있어 생긴 이름이다. 보신각종은 오전 4시에 33번, 오후 7시에 28번을 울려 도성의 문을 여닫고 하루의 시각을 알리는 역할을 해왔다. 오랜 세월을 지나오는 동안 여러 번 화재도 겪고 몸체에 균열이 발생하여 더는 종을 칠 수 없게 된 후 지난 1985년 새 종을 만들어 달고 옛 보신각종은 은퇴하였다. 그 종이 대한민국 보물 제2호로 지금은 이촌동 국립중앙박물관 경내에 전시 중이다.

물론 지금은 통행금지도 없어 성문을 여닫는 종을 칠 필요도 없고, 백성들에게 종을 쳐서 시각을 알리는 시대가 아니다. 이곳 보신각 타종은 삼일절이나 광복절 등 국경일이나 해마다 송구영신 제야(除夜)의 종으로 울리는 행사용이 되고 말았지만 오백년 도읍지 한가운데 자리 잡은 번화가 종로(鍾路)의 어원(語源)이자 시작점이 된 종각(鐘閣)의 유래와 역사가 궁금하다.

한양 한가운데 종을 걸고 치던 종루는 몇 번 자리를 옮겨 종로 네거리에 자리 잡았다. 임진왜란으로 불타 버리자 광해군 11년(1619)에 다시 지었으나 역시 화재로 타버린 후 숙종 12년(1686)에 다시 중건하였으나 고종 6년(1869)에 운종가 일대 대화재로 소실되었다. 그해 다시 짓고 1895년 3월에 고종이 ‘普信閣’이라는 현판을 내려 이때부터 오늘까지 보신각으로 불리게 된다. 이때만 해도 보신각은 단층 팔작지붕에 정면 3칸, 측면 2칸 규모였다.

그 후 도시개발에 따라 도로확장으로 뒤로 들어 앉혔으나, 6‧25전쟁 때 파괴되어 1953년에 다시 중건하였다. 1978년에 지금의 보신각을 다시 짓게 되었는데, 도로와는 빗각을 유지한 채 더 뒤로 물러났으며 정면 5칸, 측면 4칸의 철근콘크리트 2층 누각을 세웠다. 고종이 내렸다는 친필 현판도 6‧25전쟁 때 파괴되었는지 현재 보신각에 걸린 편액은 이승만 대통령의 친필글씨라고 한다.

한양 천도 후 도성(都城)을 쌓을 때 유교에서 강조하는 5가지 인성 중 인(仁), 의(義), 예(禮), 지(智)를 사대문 이름으로 배열하고 마지막 신(信)을 보신각(普信閣)에 적용하였다고 설명하고 있다. 고종 때 보신각 이름을 내렸다면 이 설명이 맞는 것인지 의문이 든다. 그 전에도 보신각이라고 불렀는데 고종 때 현판만 내렸다는 말인지, 그때 비로소 보신각이라고 지었다는 말인지 알 수 없다.

보물 제2호 '옛 보신각 동종(銅鍾)'

1985년 보신각을 새 종에게 물려준 옛 종은 국립중앙박물관 경내에 번듯한 종각을 지어 잘 모셔놓고 있다. 그러나 박물관을 찾는 사람들은 주로 건물 내 전시실만 둘러볼 뿐 야외전시장에 설치된 다양한 석물들이나 옛 보신각종을 알지 못한 채 지나치기 일쑤다.

총 높이 3.18m, 입 지름 2.28m, 무게 19.66t의 큰 종이며, 전형적인 조선 초기의 종 형태를 하고 있다. 음통이 없고 2마리 용이 종의 고리 역할을 하고 있다. 어깨 부분에서 중간까지 완만한 곡선을 이루다가 중간 지점부터 입구 부분까지 직선으로 되어 있다. 몸통에는 3줄의 굵은 띠를, 종 입구 위로는 일정한 간격으로 2줄의 띠를 두르고 있고, 종의 연대를 알 수 있는 긴 문장의 글이 있다. 특히 종신 몸체 상면에는 보살입상이 새겨졌던 흔적을 볼 수 있어 사찰의 종을 옮긴 후 인위적으로 이 부분을 삭제했던 것으로 추정된다. 이 종은 2번의 화재를 겪으면서 원형에 손상을 입고, 음향도 다소 변했으나 명문(銘文)이 남아있어 주조 연대를 확실히 알 수 있는 귀중한 조선 시대 왕실 발원 종의 자료이다. [문화재청]

보신각 동종과 함께 남아있는 조선 초기 대종(大鐘) 흥천사 종은 원래 태조 이성계의 계비 신덕왕후 강씨를 모신 정릉(貞陵)의 수호사찰인 흥천사의 종이었다. 태종 이방원에 의하여 능(陵)은 훼손되고 사찰도 폐사되어 대종(大鐘)만 남게 된 듯한데, 지금은 덕수궁 경내에 아무 연고도 없는 유물들과 한데 모아놓은 모양새가 아무래도 이해가 되지 않는다. 더군다나 그 유물들을 모아놓은 건물처럼 보이는 것이 사실은 함녕전의 남문 역할을 하던 광명문(光明門)이고 일제가 함부로 옮겨놓은 그대로라고 하니, 하루빨리 제자리를 찾아주어야 할 것이다.

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa