철강 쿼터제 D-7… 정해진 게 아무것도 없다

입력 : 2018.04.24 03:10

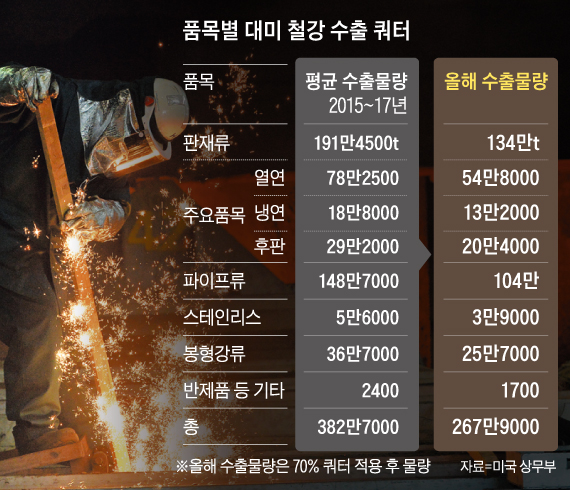

다음 달부터 美 수출 70%로 줄어… 업체별 물량 배분 등 못정해 혼란

회사들 "정부가 나서서 조정해야"

◇수출 물량 절반으로 줄여야 하는 강관업체 신경전 치열

가장 급한 것은 강관(파이프) 업계다. 작년 한국의 강관 수출량은 약 310만t. 2016년 대비 45%가 늘었다. 이 중 대미 수출량은 204만t으로 전체의 70%다. 그런데 당장 이들 제품을 지난해 절반 수준인 104만t으로 줄여야 한다〈그래픽 참조〉. 최근 세아제강, 현대제철, 넥스틸, 휴스틸 등 국내 주요 강관 회사들이 철강협회에서 회의를 갖고 '어떻게 쿼터 조율을 진행할 것인가'에 대해 중점적으로 논의했다. 이날 회의에서 철강협회는 회의 참석자들에게 미국 쿼터제에 대해 자세히 브리핑하면서 강관 물량 배분에 대한 계획을 밝혔지만, 구체적인 물량 배분 논의는 전혀 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다. 철강업계에서는 "프로젝트를 수주해 철강 제품을 수출하기까지 3~4개월이 걸리는데, 물량 배분이 어떻게 정해질지 몰라 상당수 업체들이 신규 수주를 중단한 상황"이라며 "다들 기존 수주 물량을 처리하면서 추이를 살펴보고 있다"고 말했다.

강관류와 달리 판재류는 지난해 대비 111%의 쿼터를 확보해 다소 느긋한 분위기다. 포스코·현대제철·동국제강 등 주요 판재류 업체들도 최근 물량 배분 회의를 갖고, 수출에 대한 통관 기준 정리와 쿼터 배정 기준을 협의했다. 판재류 쿼터 배정은 기존 수출업체 위주의 폐쇄형 방식과 그 외 업체들을 배려하는 오픈형 방식이 혼합될 것으로 알려졌다. 판재류는 미국 수입 HS코드(품목 분류 체계)와 국내 수출 HS코드가 달라, 이를 통합하는 작업이 시급한 상황이다. 철강협회는 코드 통합 작업을 진행하면서, 국내 수출 통관 기준을 바탕으로 쿼터 배정에 나선다는 계획이다.

품목 간 이동은 불가능하다. 예를 들어 열연 수출 물량을 60%로 줄이고 남은 10%를 후판 수출로 돌리는 것은 안 된다는 뜻이다. 철강협회 관계자는 "협회의 각 품목별 분과위원회에서 계속 회의를 열고 있지만, 아직 수출 물량 배분이 결정나지 않았다"며 "일단 각 회사들을 대상으로 지난해보다 대미(對美) 수출 물량을 줄여달라고 요청하고 있다"고 말했다.

◇1주일 뒤 시행인데 아직 기준 못 정해

이 때문에 국내 철강 회사들은 치열한 기싸움을 벌이고 있다. 기준이 어떻게 정해지느냐에 따라 회사의 이익에 직결되기 때문이다. 철강협회는 각 회사들로부터 대미 수출 물량 통계를 받았으나 기준이 제각각이어서, 관세청으로부터 공식 통계를 받을 정도다.

시점도 중요하다. 작년 한 해 동안 수출 실적을 기준으로 할지, 최근 3년간 수출 실적으로 할지에 따라 업체별 이해관계가 크게 엇갈린다. 일부 업체는 지난해 미국 정부로부터 고율의 반덤핑 관세를 부과받아 수출 물량이 크게 줄었다. 반면 그 사이 수출 물량이 는 곳도 있다. 한 철강업계 관계자는 "각 회사들의 이해관계가 워낙 복잡하다 보니, 중재자 역할을 해야 하는 철강협회도 선뜻 나서지 못하고 있다"며 "쿼터 발효 전 합의는 사실상 물 건너갔다"고 말했다. 철강업계 내부적으로도 협회 회장을 맡고 있는 권오준 포스코 회장이 최근 사퇴 의사를 밝혔고, 상근 수석부회장은 두 달째 공석 상태인 등 컨트롤타워가 없는 문제가 있다.

일각에서는 각 업체 간 기싸움을 해결하기 위해서는 정부가 명확한 기준을 제시하는 등 보다 적극적으로 나서야 한다는 지적도 나오고 있다. 특히 연 매출 1000억원의 이하의 중소 철강업체들은 "우리는 대형 업체에 비해 협상력이 크게 떨어진다"며 "회사 규모가 작을수록 쿼터 물량 배분이 곧바로 생산량, 공장 가동률로 연결되기 때문에 정부의 전략적인 배려가 필요하다"고 주장했다.