[시니어 에세이] 엄마의 낡은 치마

입력 : 2018.05.30 10:43

‘꿈 보다 해몽’은 아닐까? 세계적인 디자이너들이 최근 선보인 ‘아버지 패션’이 뜨고 있다는 외신을 보고 든 느낌이다. 우중충하고 후줄근한 재킷이며 점퍼, 모자와 가방, ‘추리닝’ 같은 운동복과 투박한 운동화. 40여 년 전 아버지들의 구닥다리가 패션계를 누빈다는 것이다. 어쩐지 아버지 양복을 걸친 듯한 젊은이들이 내 눈에도 뜨이더라니. ‘엄마 패션’도 보인다. 골반에 걸치거나 다리에 도배됐던 청바지가 허리선은 높고 통은 넓은 배바지며 나팔바지로 돌아왔단다. 빅토리아 베컴이 배바지를 입은 사진을 보면 정말 유행은 돌고 도는가 보다.

그렇다고 패션계가 부모님 장롱에서 꺼낸 옷을 입게 놔두진 않을 터다. ‘재해석’을 가미했다는 아버지 패션이요, 엄마 패션임을 내세우니 말이다. ‘해석’은 더욱 번듯하다. 영국의 한 일간지는 “가장의 무게를 온몸으로 보여주는 아버지들에 대한 존중이 패션으로 승화되고 있다”고 아버지 패션을 해석했다. 진정 디자이너들이 그런 영감에서 재해석을 내놨을지언정 내겐 왜 꿈 보다 해몽처럼 여겨지는 걸까. 과연 부모에 대한 존중으로 그 옷을 걸치는 패셔니스타들이 있을까 하는 의심병 때문인가.

더구나 엄마 아빠 패션이 제아무리 뜬다고 해도 부모가 입던 옷으로 멋을 내고자하는 자식은 좀체 없을 것 같다. 우리 집만 해도 옷을 물려주는데 성공한 적이 없다. 얼추 사이즈가 맞고, 유행을 안타는 스타일에다 소재도 고급이라 제쳐두기 아까워서 딸과 아들에게 권해봤지만 허사였다. 같은 복고풍이라 해도 요즘 나온 옷의 감각은 뭐가 달라도 다르다나. 디자이너들의 ‘재해석’ 덕이랄까, 탓이랄까. 아끼던 옷을 자식이 입어주면 얼마나 흐뭇할까마는 옷장이 미어터지는데 아쉬울 리 만무하다.

낡아져도 새 힘을 주는 무엇

그래서인지 2백여 년 된 ‘하피첩(霞帔帖)’과 처음 만났을 때 마음 깊이 감동이 일었다. 특히 가족을 다시 돌아보게 되는 5월을 보내노라면 문득 그 때의 감동이 되살아난다. 낡은 치마가 하피요, 그걸 잘라 공책처럼 만들어 글을 적었으니 하피첩이다. 지난해 봄 실학박물관에서 ‘하피첩의 귀향’ 특별전을 보고서야 알았다. 다산 정약용과 부인 홍씨, 아들과 딸의 가족애가 절절하게 다가왔다. 집안이 몰락했던 때의 가족애였으니 더욱 그러했다. 다산이 강진에 유배된 지 10년째, 홀로 풍파를 견디던 아내는 병들었고, 자식들은 절망의 나날을 보내고 있던 때였다.

홍 씨는 시집올 때 입었던 치마를 남편에게 보낸다. 30여 년 전 다홍색이 선명했던 비단은 노을빛으로 바래있다. ‘병든 아내가 치마를 보내 천리 밖에 그리워하는 마음을 부쳤는데 오랜 세월에 홍색이 이미 바랜 것을 보니 서글피 노쇠했다는 생각이 드네. 잘라서 작은 서첩을 만들어 그나마 아들들을 타이르는 글귀를 쓰니 어머니 아버지를 생각하며 평생 가슴속에 새기기를 기대한다.’ 다산은 절망을 떨치고 공부에 정진해서 집안을 일으키라고 아버지로서의 교훈을 담아 고향의 두 아들에게 하피첩을 보내며 다독인다.

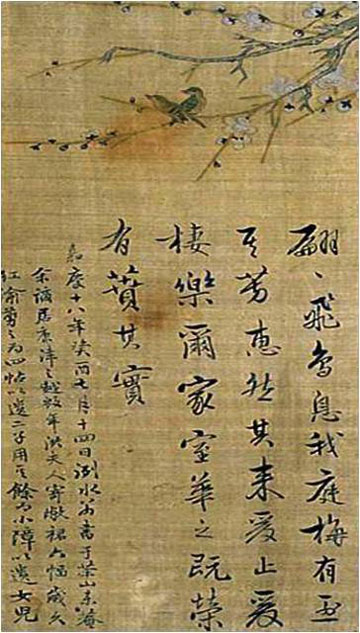

시집간 외동딸을 위해서는 시를 실었다. ‘훨훨 나는 저 새가 내 뜰 매화 가지에 쉬고 있다 / 매화 향기 짙기도 하여, 즐겁게 놀려고 찾아 왔겠지 / 거기 멈춰 살면서, 즐거운 가정을 이루거라 / 꽃이 활짝 피었으니, 열매 많이 열리겠지.’ 그림도 곁들였다. 딸과 사위인 듯 매화가지에 한 쌍의 새가 같은 곳을 바라보며 겹쳐 앉아있다. 한마음으로 서로 의지하며 오순도순 살라는 뜻이다. 활짝 핀 꽃에 열매가 많듯 자식을 많이 가져 다복하게 살라는 바람도 담았으니 ‘매화병제도(梅花屛題圖)’다. 6남3녀 중 4남2녀가 요절하는 아픔을 겪고, 남은 자식들과도 떨어져 사는 아비로서 그 애틋함이 오죽했을까.

후손들이 가보로 간직해오던 하피첩은 한국전쟁 때 분실됐다가 10여 년 전 한 방송프로그램으로 세상에 알려졌고, 우여곡절 끝에 국가에 귀속됐다. 하피첩을 봤을 때 엄마의 치마로 만든 스카프가 생각났다. 지금도 간직하고 있는, 내게는 소중한 하피첩인 셈이다. 편지가 아니면 어떻고, 부모의 옷이나 아버지 어머니 패션이 아니면 어떤가. 어려움을 견뎌나가게 하며 가족애를 북돋울 것이면 무엇이나 하피첩일 수 있다. 저마다 힘들게 살아가는 내 아이들에게, 집집마다에게 낡아져도 변함없이 새 힘을 주는 그 무엇이 절실한 요즘이다.