[국보 탐방] [50] 국보 제50호 영암 도갑사 해탈문

입력 : 2018.06.08 13:40

국보 제50호

- 공식명칭 : 영암 도갑사 해탈문 (靈巖 道岬寺 解脫門)

- 지정일 : 1962.12.20

- 분류 : 유적건조물/종교신앙/불교/문

- 수량/면적 : 1동

- 시대 : 조선시대

- 소재지 : 전남 영암군 군서면 도갑사로 306, 도갑사 (도갑리)

도갑사는 월출산에 있는 절로, 신라말에 도선국사가 지었다고 하며 고려 후기에 크게 번성했다고 전한다. 원래 이곳은 문수사라는 절이 있던 터로 도선국사가 어린 시절을 보냈던 곳인데, 도선이 자라 중국을 다녀온 뒤 이 문수사 터에 도갑사를 지었다고 한다. 그 뒤, 수미·신미 두 스님이 조선 성종 4년(1473)에 다시 지었고, 한국전쟁 때 대부분의 건물이 불에 타 버린 것을 새로 지어 오늘에 이르고 있다.

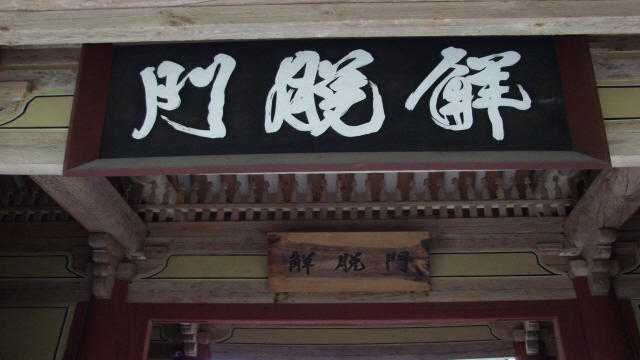

이 절에서 가장 오래된 해탈문은 모든 번뇌를 벗어버린다는 뜻으로, 앞면 3칸·옆면 2칸 크기이며, 절의 입구에 서 있다. 좌우 1칸에는 절 문을 지키는 금강역사상이 서 있고, 가운데 1칸은 통로로 사용하고 있다. 건물 위쪽에는 도갑사의 정문임을 알리는 ‘월출산도갑사(月出山道岬寺)’라는 현판이 걸려 있으며, 반대편에는 ‘해탈문(解脫門)’이라는 현판이 걸려 있다.

영암 도갑사 해탈문은 우리나라에서 흔하게 볼 수 없는 산문(山門)건축으로, 춘천 청평사 회전문(보물 제164호)과 비교되는 중요한 건물이다. [문화재청]

월출산은 소백산계(小白山系)의 무등산 줄기에 속한다. 해발 809m로 높지는 않지만 산체(山體)가 매우 크고 수려하다. 삼국시대에는 달이 난다고 하여 월라산(月奈山)이라 하고 고려시대 에는 월생산(月生山)이라 부르다가, 조선시대부터 월출산이라 불린다. 1973년 3월 도립공원으로 지정되었다가 1988년 6월 국립공원으로 승격되었다.

천황봉(天皇峯)을 주봉으로 구정봉(九井峯), 사자봉(獅子峯), 도갑봉(道岬峯), 주지봉(朱芝峯) 등이 동에서 서로 하나의 작은 산맥을 형성하는데, 깎아지른 듯한 기암절벽이 많아 영산(靈山)이라 불렸다. 1978년에 천황봉으로 오르는 산 중턱에 길이 51m, 너비 0.6m의 구름다리를 놓았는데, 절벽 높이가 무려 120m나 된다.

예로부터 월출산 자락에서 살아가는 사람들은 바위 하나하나에 의미를 부여하고 경외감을 가져왔는데, 그 가운데 가장 대표적인 것이 영암에 관한 것이다. 월출산에는 움직이는 바위라는 뜻의 동석(動石) 3개가 있었는데, 중국 사람이 이 바위들을 산 아래로 떨어뜨리자 그 가운데 하나가 스스로 올라왔다고 한다. 그 바위가 바로 영암으로, 이 동석 때문에 큰 인물이 많이 난다고 하여 고을 이름도 영암(靈岩)이라 하였다고 전한다.

월출산 남쪽 도갑산(376m) 아래 자리한 도갑사는 신라말 헌강왕 6년(880) 도선국사에 의해 개창(改創) 되었다고 전한다. 원래 그 자리에는 문수사라는 절이 있었고, 도선국사가 나중에 그곳에 절을 다시 지어 도갑사라고 하였다고 한다. 고려 때 크게 번성하였다고 하나 당시 기록들은 유실되어 전하지 않으며 조선 이후 자취는 소상히 전해 오고 있다.

조선 세조 2년(1456) 수미(守眉)왕사 때에는 국가의 지원으로 966칸에 이르는 당우와 전각을 세우기에 이르렀으며 이후 여러 차례 중수가 이어졌다. 임진왜란과 근래 6.25전쟁 등을 겪으면서 큰 피해를 입고, 1977년에는 참배객들의 실화로 대웅보전에 화재가 발생하니 1981년 1차 복원 후 2009년에는 지금의 중층(重層) 대웅보전으로 다시 지었다. 1981년 원형에 따라 충실하게 복원하였다고 하더니, 다시 또 이층집으로 지은 까닭을 모르겠다.

국보 제50호 해탈문(解脫門)

해탈문은 욕망과 번뇌를 끊고 부처님의 깨달음으로 들어가는 문이다. 이 해탈문을 들어서면 정면에 대웅보전이 보이는데 그곳에는 깨달음을 이룬 부처님이 계시니 과연 그러하다. 도갑사 해탈문은 여느 절집으로 보면 사천왕문쯤 되는 곳이다. 정면 3칸 중 가운데 한 칸을 비워 드나드는 통로로 삼았으며 좌우로는 2칸씩 만들었다. 사천왕문이라면 각각 사천왕 2구씩을 세웠겠지만 특이하게도 앞쪽으로는 좌우에 금강역사상을 뒤쪽으로는 좌우로 문수, 보현 동자상을 세운 후 해탈문이라 이름 지었다.

해탈문은 1960년 해체 보수 때 1473년 준공하였다는 묵서명이 발견됐다. 배흘림기둥 위에 포를 얹은 주심포 형식에 내부에는 홍살문(붉게 칠하지는 않았다)을 세웠고 여러 가지 공법이 혼용되는 등 산문건축에 있어 중요한 유산으로 인정되어 국보로 지정되었다.

해탈문 좌우로 앞쪽에는 금강역사상이, 뒤쪽으로는 문수‧보현동자상이 모셔져 있었다. 그중 문수‧보현동자상은 보물 제1134호로 지정되어 해탈문에서 성보박물관으로 옮겨졌으며 해탈문에는 같은 모양의 모본(模本)을 만들어 세웠다. 금강역사상도 다시 세웠다.

원래 사천왕문이었을 자리에 금강역사를 세운 것은 이해가 가지만, 문수, 보현보살은 별도의 전각을 지어 모시는 것이 일반적인데 이곳에 세운 까닭은 무엇일까? 두 분 다 동자상으로 만들어 세웠으니 문득 강원도 오대산 상원사 문수동자상(국보 제221호)이 떠오른다.

도갑사에서는 이곳 월출산이 우리나라 최초의 문수 신앙 발원지이기 때문이라고 설명한다. 도갑사의 옛 이름도 문수사였다는 것인데, 세조의 왕사였던 수미대사가 도갑사를 크게 중창하면서 문수동자상을 모셨으니 상원사 문수동자상과 비슷해진 것이 아닌가 싶다.

월출산 남쪽 도갑산 아래 자리잡은 도갑사는 원래 비교적 조용하고 한산한 절이었다. 그런데 국보 제50호 해탈문 외에는 대부분 최근에 지은 건물로 입구에 새로 세운 일주문을 비롯해 해탈문과 대웅보전 사이에 2층 누각 광제루와 좌우로 길게 이어진 건물은 다소 위압적이다. 역시 새로 지은 2층 대웅보전은 장엄하다 못해 거창하다. 지금도 계속 복원불사가 진행 중이니 새로운 건물이 얼마나 더 높고 크게 지어질지 모르겠다.

그래도 미륵전에 모셔진 석조여래좌상(보물 제89호)이 소박하며 절 뒷산인 월출산 제2봉 구정봉 아래 용암사 터로 전해지는 곳 수직 암벽에 새겨진 8.5m 크기의 마애여래좌상(국보 제144호)은 인자한 모습이어서 절로 경배하게 되는 부처님이다. 해발 600m를 애써 오를만한 가치가 있는 곳이다.

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa