[시니어 오피니언] ‘고령사회’를 넘어 7년후 ‘저출산 초고령화사회’에 대비한 베이비부머의 고민

입력 : 2018.07.06 18:26

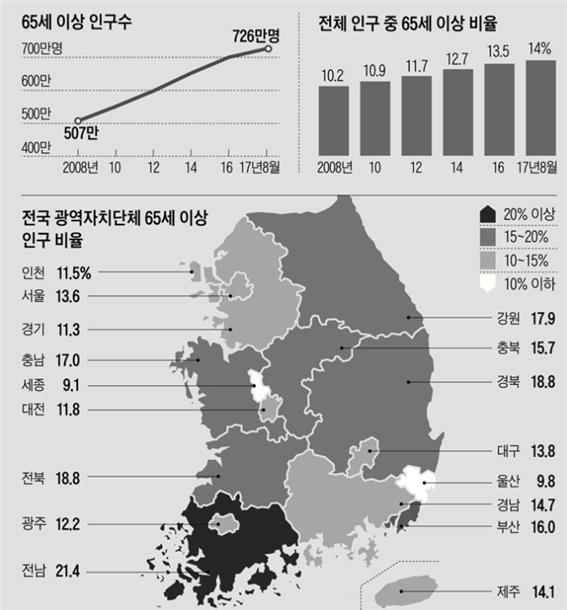

당초 통계청은 우리나라가 2018년도에 고령사회를, 2026년에 초고령화사회를 맞이할 것이라고 예측했다. 하지만 2017년 8월에 예상보다 빠르게 고령사회로 진입함에 따라 초고령화사회도 1~2년 빨리 진행되어 7년 후인 2025년 초고령화사회로 접어들 것으로 예상된다.

유엔(UN)의 기준에 따르면 65세 이상의 고령층이 전체 인구의 7% 이상이면 고령화사회(aging society), 14% 이상이면 고령사회(aged society), 20% 이상을 후기고령사회(post-aged society) 혹은 초고령화사회로 분류한다.

더 심각한 문제는 한국의 고령화 진행속도가 세계에서 가장 빠르다는 점이다. 지난 2000년 고령화사회에 진입한 한국은 17년 만인 2017년에 고령사회에 진입했다. 미국·독일이 고령사회로 진입하는 데 각각 73년, 40년이 소요되었고 이미 초고령화사회인 일본조차도 24년이 소요된 것을 보면 한국의 고령화 속도가 얼마나 빠른지 실감할 수 있다.

한국의 고령사회 특징은 이전의 노인 세대와는 다른 '베이비붐 세대'가 중심이 되면서, 새로운 어른세대의 중심축으로 이동할 것이라는 전망이 나온 가운데 2023년 이후에는 전체 인구의 약 15%(약 720만명)를 차지하는 '베이비붐 세대'(1955∼1963년 출생자)가 대부분 퇴직하면서 고령·초고령화사회의 중심 인구가 된다.

이들 ‘베이비붐 세대’는 자식을 부양하면서 동시에 부모를 봉양해야 하는 마지막 세대로 한국을 부강하게 만든 주역들이다. 이들의 대규모 퇴직과 더불어 고령·초고령화사회 편입은 저출산 트렌드와 더불어 생산가능인구의 급격한 하락을 초래해 우리 경제의 급격한 지각 변동을 일으킬 ‘인구절벽’ 현상을 가속화하여 한국경제의 발목을 잡는 결과를 초래할 것으로 보인다.

여기에 베이버부머들의 고민이 있는 것이다. 아직은 충분히 일할 수 있는 건강함과 대부분은 아니겠지만 고도성장으로 인해 많은 자산을 보유한 액티브시니어(Active Senior)들이 포진하고 있어 이들이 대부분 퇴직하게 되는 2023년과 한국이 초고령화사회 진입 예정인 2025년은 현재의 정부 정책과 사회통념상 기준으로는 사회경제적으로 엄청난 침체기에 접어들 수 있기에 이러한 아노미현상에 대한 준비가 미리 있어야 될 것으로 판단된다.

젊은 세대들과의 일자리 갈등, 국민연금 및 기초연금에 대한 미래 세대의 엄청난 부담, 노인복지에 대한 막대한 재정 압박 등 우리 경제 침체가 예상되면서 고령사회에서 초고령화사회로 급속도로 질주하는 가운데 우리 인구의 약 15%에 해당하는 700만명 이상의 베이비부머들의 급작스러운 퇴진은 한국경제에 큰 파장으로 표출 될 것이 분명하기 때문에 여기에 베이비부머들의 고민이 있는 것이다.

5년후 베이비부머들의 퇴직과 7년 후 초고령화사회를 대비하여 정부 및 지자체도 연구하고 있고 베이비부머들도 ‘각자도생(各自圖生)’을 생각하고 있지만 좀 더 고민하고 토론하여 우리 경제의 급격한 하강을 방지하고, 연착륙하여 우리사회 목전에 닥친 인구변동으로 인한 충격을 흡수 할 방법에 대하여 아직은 일할 수 있는 건강과 보유한 자산을 재투자 할 수 있는 여력이 있는 이 땅의 베이비부머는 고민 또 고민해 본다.