[한양 답사기] [3] 탑골공원(塔골公園)

입력 : 2018.07.09 15:37

탑골공원(塔골公園) 사적 제54호 (서울 종로구 종로 99)

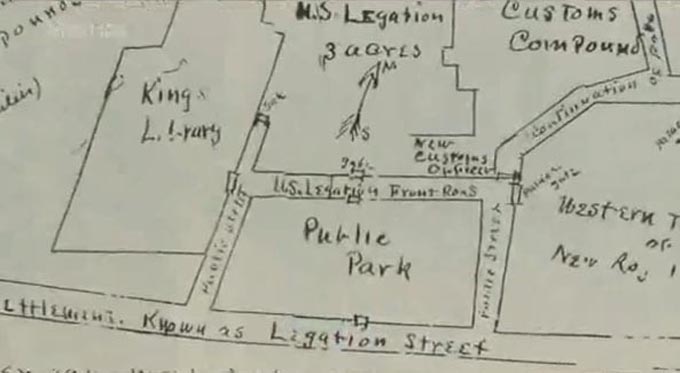

광화문 사거리 기념비전에서 시작하여 종로 보신각을 둘러본 후 조금 더 동쪽으로 가면 탑골공원이다. 자칫 우리나라 최초의 공원으로 알기 쉬우나 사실은 사바틴이 설계한 인천의 자유공원이 우리나라 최초의 공원이다. 탑골공원은 이보다 약 9년쯤 늦은 1897년에 총세무사로 근무하던 영국인 브라운의 건의로 세워졌고 이때 팔각정도 함께 지었다. 그러니까 탑골공원은 서울 최초의 근대식 공원이고, 그 전에는 탑과 비만 우뚝 솟은 빈터였기에 파고다(pagoda) 공원이라고도 불렀다.

탑(塔)이란 산스크리트어 stupa, 팔리어 thupa의 음사인 탑파(塔婆)의 준말로, 공양하고 예배하기 위해 일정한 형식에 따라 흙, 벽돌, 나무, 돌 등을 높게 쌓은 구조물을 말한다. 원래는 부처의 유골을 안치한 구조물을 탑이라 하고, 그것을 안치하지 않은 것을 지제(산스크리트어 caitya)라고 하였으나, 보통은 구별하지 않고 모두 탑이라고 한다.

원각사터(圓覺寺址)

조선시대 도성 안 3대 사찰로 손꼽히던 원각사(圓覺寺)가 여기 있었다. 고려 때부터 흥복사(興福寺)라는 절이 있었으나, 태종의 억불정책으로 없어졌다가 세조 10년(1464)에 원각사를 창건하였다. 당시 원각사는 구리 5만 근으로 주조한 대종(大鐘 : 現 보신각종)과 간경도감(刊經都監)에서 번역한 원각경(圓覺經), 그리고 회암사 사리탑에서 나누어 온 진신사리를 봉안한 십층석탑 등이 유명하였다.

이후 원각사는 성종 대부터 강화된 억불정책으로 쇠락의 길을 걷다가 연산군 10년(1504) 마침내 폐사되고 만다. 연산군은 이곳에 궁중음악과 무용을 담당하는 장악원(掌樂院)을 옮겼다가 그마저도 이름을 연방원(聯芳院)으로 고쳐 전국에서 뽑아 올린 기생과 악사들을 관리하도록 했으니, 사찰이 임금의 유흥을 위한 기생방으로 전락하고 만 것이다.

연산군이 반정으로 축출된 뒤에는 3년쯤 한성부 청사의 일부로 사용됐고, 중종 9년(1514)에는 건물의 재목을 여러 공용건물 보수에 사용해버림으로써 원각사는 완전히 자취를 감추게 된다. 그 자리에는 탑과 비만 남게 되었다가 한양 최초의 근대식 공원으로 탈바꿈한 것이다.

초기에는 황실공원으로 제실, 음악연주 장소 등으로 사용하였으나, 1913년부터는 일반인에게 공개됐다. 1919년 3.1운동 당시 학생과 시민이 모여 학생대표의 독립선언문 낭독에 이어 대한민국 만세를 외치고 시위행진을 벌였던 곳으로 유명하다.

삼일문 현판

탑골공원 정문이 삼일문이다. 원래 삼일문에는 광복 직후 서예가 김충현씨가 쓴 현판이 걸려 있었다. 1967년 박정희 전 대통령이 쓴 현판을 달았는데, 2001년 11월 23일 오전 3시 40분경 “3·1운동의 발상지인 탑골공원 정문에 왜군장교 박정희가 쓴 삼일문 현판을 민족정기의 이름으로 철거"한다는 민족정기소생회 이름의 글귀만 남기고 뜯어 간 일이 벌어졌다. 34년 만에 철거된 것이다. 이후 곽태영, 우경태 2인이 명동성당 앞 향린교회에서 기자회견을 하고 자신들의 소행임을 밝히고, 서울시청에 보관 중인 김충현 선생이 쓴 현판으로 교체할 것을 주장하였다. 이후 이들은 경찰에 연행되었으나 구속되지는 않고 석방되었으며 기물손괴죄로 불구속기소 되어 재판에서 각각 100만원씩의 벌금형을 선고받았다.

종로구는 서울시 및 문화재청과 현판 재설치에 관해 협의하여 2003년 2월 가로 1.2m, 세로 0.9m로 기존 것과 동일한 크기의 현판을 새로 제작하여 달았다. 현판의 글씨체는 '삼'자와 '일'자는 독립 선언서의 글자를 그대로 사용하였고, 선언서에 없는 '문'자는 다른 글자의 자음과 모음을 조합해 만들었다고 한다.

원각사지 십층석탑 (국보 제2호)

이 탑은 조선시대의 석탑으로는 유일한 형태로, 높이는 약 12m이다. 대리석으로 만들어졌으며 탑 구석구석에 표현된 화려한 조각이 대리석의 회백색과 잘 어울려 더욱 아름답게 보인다.

탑을 받쳐주는 기단(基壇)은 3단으로 되어있고, 위에서 보면 아(亞)자 모양이다. 기단의 각 층 옆면에는 여러가지 장식이 화사하게 조각되었는데 용, 사자, 연꽃무늬 등이 표현되었다. 탑신부(塔身部)는 10층으로 이루어져 있는데 3층까지는 기단과 같은 아(亞)자 모양을 하고 있고, 4층부터는 정사각형의 평면이다. 각 층마다 목조건축을 모방하여 지붕, 공포, 기둥 등을 세부적으로 잘 표현하였다.

우리나라 석탑의 일반적 재료가 화강암인데 비해 대리석으로 만들어졌고, 전체적인 형태나 세부구조 등이 고려시대의 경천사지 10층 석탑과 매우 비슷하여 더욱 주의를 끌고 있다. 탑의 윗부분에 남아있는 기록으로 세조 13년(1467)에 만들어졌음을 알 수 있으며, 형태가 특이하고 표현장식이 풍부하여 훌륭한 걸작품으로 손꼽히고 있다. [문화재청]

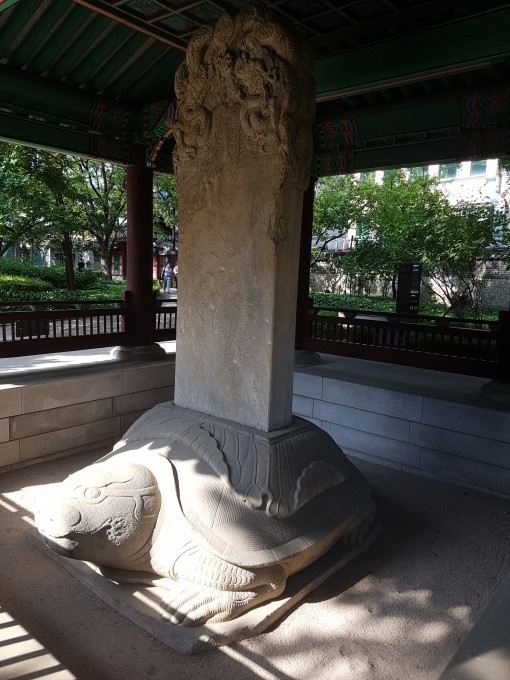

대원각사비 (보물 제3호)

원각사 창건 내력을 적은 비로, 조선 성종 2년(1471)에 건립되었다. 원각사는 탑골공원 자리에 있던 절로 조선시대 태조가 한양에 도읍을 정할 때 조계종의 본절로 세웠다. 조계종이 없어지자 관아로 사용되다가 세조가 간경도감에서『원각경 (圓覺經)』을 번역하고, 회암사 사리탑에서 사리를 나누어온 것을 기념하기 위하여 이곳에 다시 원각사를 짓고 10층 사리탑을 세웠다.

비는 머릿돌을 따로 얹지 않고 비몸돌 위를 두 마리의 용이 감싸듯 표현되어 있어 복고적인 형식을 따르고 있다.

비를 지고 있는 돌거북은 둔중한 몸체로 머리는 목을 표현하지 않고 앞으로 나와 있다. 등무늬는 육각형이 아닌 사다리꼴 평행세선을 새겼으며, 등 중앙에는 연잎조각을, 꼬리와 다리에는 물고기 비늘을 조각해 놓아 조선시대 조각미의 독특한 형태를 잘 보여주고 있다.

비몸돌 위로는 보주(寶珠:연꽃봉오리모양의 장식)를 드는 두 마리의 용이 조각되었으며, 조각 아래의 가운데에는 ‘대원각사지비 (大圓覺寺之碑)’라는 비의 이름이 강희맹의 글씨로 새겨져 있다. 비문은 당대 명신들이 짓고 썼는데, 앞면의 비문은 김수온, 성임, 뒷면의 추기는 서거정, 정난종이 각각 짓고 썼다. [문화재청]

3.1 독립운동의 점화지

1919년 3월 1일, 4~5천명에 이르는 학생들이 이곳에 모여 12시를 알리는 소리와 함께 대한독립만세를 외치고 이곳의 팔각정에서 독립선언서를 낭독하였다. 여기서 시작된 만세시위는 전국으로 퍼져 나갔다. 1979년 3.1 독립운동 60주년을 맞아 공원을 정비하고 넓힌 이유도 그러하다.

이밖에 탑골 공원에는 정문인 남문 외에도 동, 서, 북쪽 모두 작은 문이 있으며 서문은 평소에도 개방하여 사용하고 있다. 또 지난 2001년 재발굴 조사 결과 우물을 찾아내기도 하였고, 각종 석재가 다양하게 출토되어 한 곳에 모아 놓아 관심을 끈다.

그뿐만 아니라 탑골공원 북쪽과 동쪽으로는 소위 실버세대가 즐겨 찾는 곳으로 ‘락희거리’라거나 ‘송해거리’가 있으며, 어르신 지도를 별도로 붙여놓았을 만큼 노인들이 많이 찾는 곳이기도 하다. 하지만 정작 탑골 공원이 민족운동사 차원에서 중요한 곳이라던가 이곳의 문화유적들이 값진 곳이라는 인식이 부족한 듯하여 아쉽기도 하다.

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa