[시니어 에세이] 이집트 여행[4] 룩소르 서안, 멤논의 거상

입력 : 2019.06.27 14:54

이집트의 수도 카이로에서 여덟 시간 이상을 버스로 달려 룩소르에 도착하였다. 이집트 통일에 앞서 아멘호테프 1세가 제 11왕조의 수도로 삼은 것이 테베로 현재의 룩소르이다. 20세기 초 레그논의 발굴로 이 도시가 제 2왕조 시기부터 존재했다는 것이 알려졌다.

나일강을 중심으로 카이로는 하류에, 룩소르는 상류에 위치한다. 중왕국과 신왕국 시대의 수도로 카르나크와 룩소르 사원, 궁전들, 왕가의 계곡, 왕비의 계곡이 있는 네크로폴리스(Necropolis)는 이집트 문명의 전성기를 마주하는 놀라운 유적지이다.

카이로에서 오전에 출발한 버스는 끝없이 내리는 태양 빛을 받으며 달리고 또 달렸다. 길고 긴 사막의 모래바람이 버스 내부까지 날아 들어오는 느낌이다. 마스크를 써도 그 느낌은 사라지지 않는다.

이집트의 2월은 기온이 급변하는지 출발하는 며칠 전에도 추워서 달달 떨고 있다는 현지 가이드의 문자를 받았다. 동행하는 후배에게 얇은 겉옷 여러 벌을 껴입으라는 조연을 하였으나 정작 나는 그 말을 잊었다. 출발하던 날 서울 날씨가 겨울처럼 음산하여 이집트에서 달달 떨고 있다는 문자가 생각났다. 춥다는 생각에 그대로 비행기에 탑승하였는데 이집트에 도착하여서야 이집트 사람들의 춥다는 개념이 우리와 다른 것을 알게 되었다. 겨울이 있는 우리나라와 아프리카 상부에 위치한 이집트는 기온의 느낌이 매우 다르다. 춥다는 의미를 잘못 해석하여 입고 갔던 패딩은 두꺼운 부피로 인해 짐을 쌀 때마다 스트레스였다.

여덟 시간 이상의 버스 이동 역시 더운 날씨로 매우 힘이 들었다. 바다처럼 끝없이 이어지는 사막 한가운데에 긴 고속도로가 이어지고 있었다. 그 길 위에서 어쩌다 달리는 차를 한 대씩 만나는 정도로 그곳의 인구밀도는 매우 낮았다. 남북으로 길게 이어지는 나일강을 중심으로 농업이 이루어지는 이집트는 고속도로도 우리나라와는 매우 달랐다. 강을 중심으로 도시가 발달했으나, 룩소르로 가는 길 내내 강은 보이지 않고 넓은 사막이 주변에 평야처럼 펼쳐졌다. 룩소르에 도착해서야 민가 주변에 흐르는 작은 샛강을 볼 수 있었다.

룩소르에 도착했을 때는 강물에 긴 그림자가 내리고 거리에 하나둘 작은 불빛들이 켜지기 시작하였다. 배 위에서 한밤을 지내고 새벽에 멤논의 거상이 있는 서안으로 이동을 시작하였다. 룩소르 중심지역에서 서안까지 이동하는 새벽 거리에는 하얀 종이들이 바람에 날리고 있었다. 이집트 여행 중 가장 인상 깊던 거리의 종이들이다. 그들은 휴지통의 개념이 없는지 아무런 느낌도 없이 길거리에서 종이를 휙 날리며 버리는 사람들을 자주 보았다. 개발도상국에서 볼 수 있는 모습이라고 생각하였다. 우리나라도 70년대 어느 시기쯤엔 이집트와 비슷한 모습이 아니었을까….

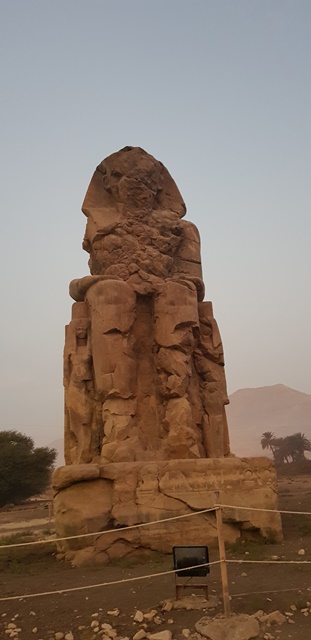

어둠 속에서 멤논의 거상은 17m의 육중한 모습으로 주변의 어둠을 지배하고 있는 느낌이었다. 멀리서 바라보아도 그 느낌은 파라오의 위대함을 전달하고 있는 것 같았다. 새벽 4시에 기상하여 하늘이 밝아오기 전 마주하는 유물이다. 높이 17m의 거대한 석상은 그 시기 이집트의 국력을 보여주려는 듯 아직 밝아오지 않은 새벽 여명에 신비로운 상상력을 부여한다.

여덟 시간 이상의 버스 이동 역시 더운 날씨로 매우 힘이 들었다. 바다처럼 끝없이 이어지는 사막 한가운데에 긴 고속도로가 이어지고 있었다. 그 길 위에서 어쩌다 달리는 차를 한 대씩 만나는 정도로 그곳의 인구밀도는 매우 낮았다. 남북으로 길게 이어지는 나일강을 중심으로 농업이 이루어지는 이집트는 고속도로도 우리나라와는 매우 달랐다. 강을 중심으로 도시가 발달했으나, 룩소르로 가는 길 내내 강은 보이지 않고 넓은 사막이 주변에 평야처럼 펼쳐졌다. 룩소르에 도착해서야 민가 주변에 흐르는 작은 샛강을 볼 수 있었다.

룩소르에 도착했을 때는 강물에 긴 그림자가 내리고 거리에 하나둘 작은 불빛들이 켜지기 시작하였다. 배 위에서 한밤을 지내고 새벽에 멤논의 거상이 있는 서안으로 이동을 시작하였다. 룩소르 중심지역에서 서안까지 이동하는 새벽 거리에는 하얀 종이들이 바람에 날리고 있었다. 이집트 여행 중 가장 인상 깊던 거리의 종이들이다. 그들은 휴지통의 개념이 없는지 아무런 느낌도 없이 길거리에서 종이를 휙 날리며 버리는 사람들을 자주 보았다. 개발도상국에서 볼 수 있는 모습이라고 생각하였다. 우리나라도 70년대 어느 시기쯤엔 이집트와 비슷한 모습이 아니었을까….

어둠 속에서 멤논의 거상은 17m의 육중한 모습으로 주변의 어둠을 지배하고 있는 느낌이었다. 멀리서 바라보아도 그 느낌은 파라오의 위대함을 전달하고 있는 것 같았다. 새벽 4시에 기상하여 하늘이 밝아오기 전 마주하는 유물이다. 높이 17m의 거대한 석상은 그 시기 이집트의 국력을 보여주려는 듯 아직 밝아오지 않은 새벽 여명에 신비로운 상상력을 부여한다.

파라오 아멘호테프(Amenhotep) 3세가 건설한 장제전 유적에 유일하게 남아있는 석상은 아멘호테프를 묘사한 두 쌍의 좌상이다. 아침 해가 떠오를 때 바람이 불면 특이한 소리를 낸다는 멤논의 거상은 몇 년 전 유물을 공부하면서 이름을 알았고 기록으로 남겨진 이야기의 실제 모습이 궁금했다.

아멘호테프 3세는 매우 열정적인 남자라는 생각이 들게 하는 기록이 남아있다. 미탄니 왕국에서 15세 왕녀(당시의 이름은 타두게피)를 데리고 올 때 아멘호테프 3세의 나이는 거의 50세가 되었다. 몇 년 동안 미탄니 왕을 졸라 막대한 황금을 주고 데려온 소녀가 후일 이집트가 자랑하는 두 명의 아름다운 여인 중 한 명인 네프레티티 왕비이다. 그 당시 치조농루를 앓고 있던 왕은 네프레티티를 바라만 보다 세상을 떠났다. 아멘호테프 3세 사후에 네프레티티는 그의 아들 아멘호테프 4세의 왕비가 된다. 그녀는 투탕카멘을 왕으로 만들기도 하였으며 반신의 조각상으로도 유명하다.

아멘호테프 3세가 얼마나 이 소녀를 열망했는가는 스카라베(쇠똥구리 모양의 작은 조각들로 이 시기 유물)의 기록으로 알 수 있다. 티티가 올 때 마중까지 나갔다는 기록이 남아있다. 거대한 석상의 모습과 어울리지 않는 역사의 흔적이 사람이 지니고 있는 두 모습 같아 재미있다.

아멘호테프 3세는 매우 열정적인 남자라는 생각이 들게 하는 기록이 남아있다. 미탄니 왕국에서 15세 왕녀(당시의 이름은 타두게피)를 데리고 올 때 아멘호테프 3세의 나이는 거의 50세가 되었다. 몇 년 동안 미탄니 왕을 졸라 막대한 황금을 주고 데려온 소녀가 후일 이집트가 자랑하는 두 명의 아름다운 여인 중 한 명인 네프레티티 왕비이다. 그 당시 치조농루를 앓고 있던 왕은 네프레티티를 바라만 보다 세상을 떠났다. 아멘호테프 3세 사후에 네프레티티는 그의 아들 아멘호테프 4세의 왕비가 된다. 그녀는 투탕카멘을 왕으로 만들기도 하였으며 반신의 조각상으로도 유명하다.

아멘호테프 3세가 얼마나 이 소녀를 열망했는가는 스카라베(쇠똥구리 모양의 작은 조각들로 이 시기 유물)의 기록으로 알 수 있다. 티티가 올 때 마중까지 나갔다는 기록이 남아있다. 거대한 석상의 모습과 어울리지 않는 역사의 흔적이 사람이 지니고 있는 두 모습 같아 재미있다.

상상력조차도 까마득한 세월, 저만치의 기록으로 알게 된 변하지 않는 인간의 본능을 지녔던 실제 인물의 석상이다. 파라오의 권력으로도 어찌하지 못하는 인간의 한계를 느낀다. 이집트 여행 전부터 멤논의 거상을 보고 싶다는 호기심으로 이 거대한 석상의 모습은 오래도록 내 기억에 남겨져 있을 것 같다.

석상 중 하나는 거대한 바위 한 개에 조각하였고, 다른 하나는 여러 개의 바위를 쌓아가며 조각하였다. 평지에 세워진 신전은 잦은 범람으로 모두 파괴되었다. 현재는 거대한 두 개의 석상과 장제전의 흔적만 남아있다. 석상은 BC 27세기 지진이 있고 난 후 아침이면 종소리 같은 이상한 소리가 났다. 이 소리를 들은 여행객들이 새벽의 여신 에오스(Eos)의 아들 멤논을 닮았다 하여 “멤논의 거상”이라는 이름으로 불렀다. 석상은 로마 황제 셉티무스 세르베루스(Septimus Severus)에 의해 보수된 이후 더는 소리가 들리지 않았다고 한다.

현대 과학자들이 바람이 불면 지진에 의해 균열이 생긴 바위틈에서 일어나는 마찰음이라고 주장하기도 하지만 추정일 뿐이다. 고대 이집트인들은 두 개의 석상을 “통치자의 통치자들”이라 불렀다는데 이 시기 이집트인들의 돌을 다루는 기술은 현대과학으로도 아직 밝혀지지 않은 불가사의라고 한다.

어둠이 가시지 않은 장제전의 옛터에서 불빛을 받으며 우뚝 서 있는 석상을 바라본다. 고대 이집트인들이 느꼈을 신성함이 가득하여 경건해지는 마음이었다. 멤논의 거상을 뒤로하고 왕비의 계곡으로 가는 버스 안에서 장제전의 흔적이 남아있는 돌무더기들 위로 옛 시간도 함께 우리를 따라오고 있는 것 같았다.

석상 중 하나는 거대한 바위 한 개에 조각하였고, 다른 하나는 여러 개의 바위를 쌓아가며 조각하였다. 평지에 세워진 신전은 잦은 범람으로 모두 파괴되었다. 현재는 거대한 두 개의 석상과 장제전의 흔적만 남아있다. 석상은 BC 27세기 지진이 있고 난 후 아침이면 종소리 같은 이상한 소리가 났다. 이 소리를 들은 여행객들이 새벽의 여신 에오스(Eos)의 아들 멤논을 닮았다 하여 “멤논의 거상”이라는 이름으로 불렀다. 석상은 로마 황제 셉티무스 세르베루스(Septimus Severus)에 의해 보수된 이후 더는 소리가 들리지 않았다고 한다.

현대 과학자들이 바람이 불면 지진에 의해 균열이 생긴 바위틈에서 일어나는 마찰음이라고 주장하기도 하지만 추정일 뿐이다. 고대 이집트인들은 두 개의 석상을 “통치자의 통치자들”이라 불렀다는데 이 시기 이집트인들의 돌을 다루는 기술은 현대과학으로도 아직 밝혀지지 않은 불가사의라고 한다.

어둠이 가시지 않은 장제전의 옛터에서 불빛을 받으며 우뚝 서 있는 석상을 바라본다. 고대 이집트인들이 느꼈을 신성함이 가득하여 경건해지는 마음이었다. 멤논의 거상을 뒤로하고 왕비의 계곡으로 가는 버스 안에서 장제전의 흔적이 남아있는 돌무더기들 위로 옛 시간도 함께 우리를 따라오고 있는 것 같았다.