14번째 세계유산 ‘한국의 서원 9곳’ 답사기- 1.소수서원

입력 : 2019.07.08 14:39 | 수정 : 2019.09.05 16:13

① 최초의 서원, 경북 영주 소수서원(紹修書院)

14번째 세계유산 등재 확정

아제르바이잔 수도 바쿠에서 열린 제43차 유네스코 세계유산위원회에서 우리나라가 신청한 '한국의 서원(Seowon, Korean Neo-Confucian Academies)'을 등재 확정함으로써 우리나라는 모두 14개의 세계유산을 갖게 되었다. 5천 년 역사에 빛나는 문화강국으로서의 쾌거가 아닐 수 없다.

등재된 한국의 서원은 중종 38년(1543)에 건립한 조선 첫 서원인 경북 영주 소수서원을 비롯해 안동 도산서원과 병산서원, 경주 옥산서원, 대구 달성 도동서원, 경남 함양 남계서원, 전남 장성 필암서원, 전북 정읍 무성서원, 충남 논산 돈암서원 등 9곳이다.

주세붕, 최초의 서원을 건립하다

서원은 공립학교인 향교와 달리 향촌 사회에서 자체적으로 설립한 사설 학교로 지역의 사대부가 후학을 양성하고 선배 유학자를 기리기 위해 세웠다. 서원이라는 이름은 세종 때에도 있었으나 선현을 제사 모시고 성리학을 강론하는 두 기능을 결합한 서원은 1543년(중종 38)에 풍기군수 주세붕이 세운 백운동 서원이 최초다.

1541년 풍기군수로 부임한 신재(愼齋) 주세붕(周世鵬)은 1542년에 고려말 주자학을 들여온 안향 선생의 연고지인 이곳에 사당인 회헌사를 설립한다. 이듬해인 1543년에는 안향 선생의 위패를 모신 사묘(祠廟)를 세우고, 학사(學舍)를 건립하여 백운동 서원(白雲洞書院)이라 하니 이는 주자의 백록동 서원(白鹿洞書院)을 본떠 세운 조선 최초의 서원이다.

조선에 서원이 세워진 1543년에 일본은 서양으로부터 철포(조총)를 들여와 국산화하였고 조선에서 배운 은 제련법으로 부국강병을 이룩하였다. 이에 500년 내내 성리학의 명분에 사로잡혀 숭명사상(崇明思想)에서 벗어나지 못한 조선과 일본의 운명이 이때부터 어긋나기 시작했다고 보는 안타까운 역사적 시점이기도 하다.

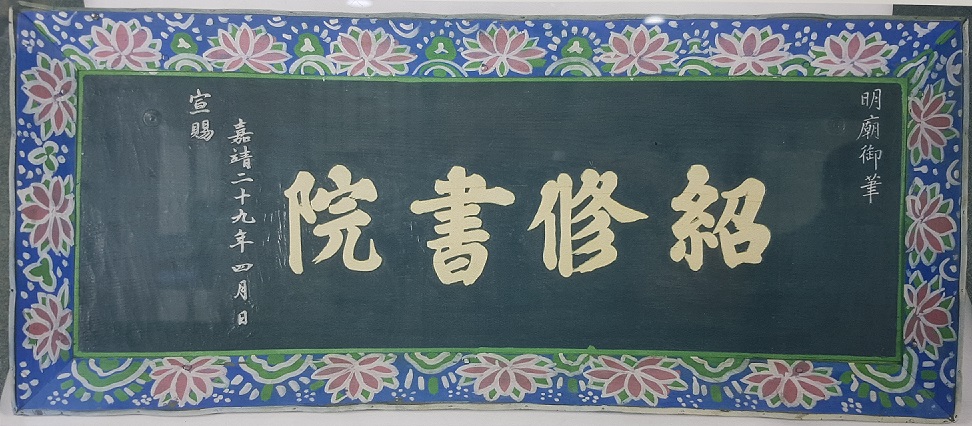

명종 임금이 친필 현판을 내려 준 사액서원

주세붕이 서원을 세운 당시 풍기지역 사족들은 처음에는 냉담한 반응을 보였다. 그 뒤 퇴계(退溪) 이황(李滉)이 풍기 군수로 부임하여 국가에 서원의 공인을 요청하여 ‘紹修書院(소수서원)’이라는 명종 임금의 어필(御筆) 현판과 함께 서적과 토지, 노비를 하사받는다. 소수서원은 우리나라 사액서원의 효시가 되었으며 비로소 지역 사족들도 서원의 운영에 적극적으로 참여하게 되었다. (1550년, 명종 5년)

이때부터 뒤를 이어 생기는 각지의 서원은 사액서원(賜額書院)인지 여부와 특히 임금의 친필 현판을 받은 것이 대단한 영광이자 그 서원의 위상을 결정짓는 기준이 되었다. 대원군 때에 전국의 서원을 철훼하고 47개만 남기게 되자 그때 훼철되지 않고 살아남았다는 것이 또한 큰 자랑이었다.

사액서원(賜額書院)은 임금이 이름을 내려준 서원이라는 뜻이다. 즉, 임금이 이름을 지어주고 현판을 내려주었다는 뜻이지만 모든 사액서원의 현판을 임금이 친필로 써 주었다는 것은 아니다. 예컨대 당대의 명필에게 써서 주도록 하기도 하였으니 같은 사액서원이라 하더라도 임금의 친필 현판이 내려왔다는 것은 대단히 영광스러운 일이 아닐 수 없다.

서원의 이름 소수(紹修)는 무너진 유학을 다시 이어 닦게 한다는 뜻의 '기폐지학 소이수지(旣廢之學 紹而修之)에서 따왔다고 한다. 주세붕이 세운 백운동 서원이 7년 뒤 사액을 받아 소수서원으로 바뀐 후 지금까지 이어오고 있다.

절터에 세워진 서원

즉, 세조의 즉위에 반대한 순흥지역 일대가 폐허가 되다시피 한 후에 80년이나 지나 폐사된 절터 위에 서원을 세운 것이니 억불숭유 정책으로 불교를 밀어내고 유학의 서원을 세운 것은 아니다. 그럼에도 최초의 서원이 절터에 들어섰다는 것이 예사롭지 않다.

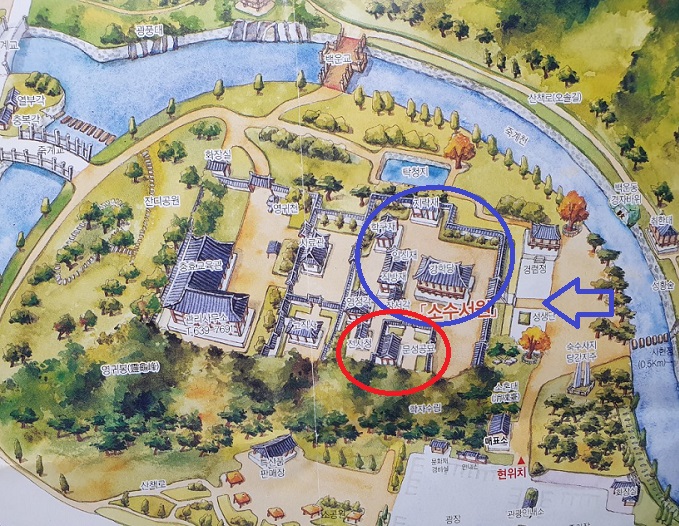

동학서묘(東學西廟)의 소수서원 (사적 제55호)

서원의 동편은 이렇게 유생들을 가르치는 강학 공간이며, 서쪽으로는 별도로 담을 둘러 사당을 짓고 회헌(晦軒) 안향(安珦) 선생을 모셨다. 문성공묘(文成公廟 : 안향의 시호)라는 현판을 달았는데 주자의 후손인 중국의 명필 주지번이 사신으로 왔다가 참배 후 쓴 글씨이다.

장서각 앞마당은 사당의 측문이 있어 제향 때 필요한 불을 밝히는 정료대(庭燎臺), 제관들이 손을 씻는 물그릇을 얹었던 관세대(盥洗臺)가 있다. 사당 앞으로는 과거 숙수사지의 목탑 흔적으로 보이는 석재가 남아있다.

서원 뒤로는 관리인이 기거하는 고직사와 사료관이 있고 그 너머로 관리사무소와 충효교육관이 있다. 밖으로 나가 서원을 감아 도는 죽계천을 건너면 소수박물관과 선비촌 마을, 수련원이 연결되는 대단위 문화마을이다.

서원 밖에는 유성룡의 형님 유운룡이 풍기군수 때 팠다는 연못 탁청지(濯淸池)가 있고 계류를 건너 하류로 내려오면 물가 바위에 주세붕이 새겼다는 백운동(白雲洞)과 경(敬)자 바위가 있는데 건너기 전에 서원 쪽에서 바라보아야 잘 보인다. 그 아래로는 퇴계 이황이 지었다는 정자 취한대(翠寒臺)가 있어 한가롭게 걸어볼 만하다.

최초로 설립된 서원이자 1호 사액서원이며 임금의 친필 현판을 받은 소수서원은 처음 3명의 유생 입학을 시작으로 1888년까지 모두 4,300여 명이 배출되었다고 한다.

가까이에는 세조에게 저항하며 단종 복위 운동을 펼치다 희생된 금성대군 신단이 있으며, 주변에 있었던 위리안치지는 관리상 문제인지 고증의 문제인지 철거되어 볼 수 없다. 또 작년에 13번째 세계유산으로 지정된 한국의 산사 7곳 중 하나인 부석사가 근처에 있다.

Tip [순흥 먹거리]

기지 떡은 우리가 말하는 술빵, 술떡인데 기제사 때 많이 쓴다 해서 기지 떡이라고 부른다는 설명이다. 아마도 더운 날씨에 쉬 상하지 않고 제사를 치른 후까지 먹을 수 있어 술떡이 되지 않았나 싶다. 인절미도 함께 파는데 맛있다.

내 나라 문화유산 답사회: https://band.us/@4560dapsa