14번째 세계유산 ‘한국의 서원 9곳’ 답사기- 3.도동서원(1)

입력 : 2019.07.30 10:49

세 번째 서원, 대구 달성 도동서원(道東書院)

조선의 성리학 계보

조선의 건국이념으로 채택되어 절대적 가치 기준으로 지켜온 유교는 공자와 그를 따르는 사람들의 신념이다. 유교는 종교, 즉 신앙이라기보다 인간에 대한 성찰과 도덕, 가치 등을 논하는 학문이며 삶과 죽음에 대한 가치관이다.

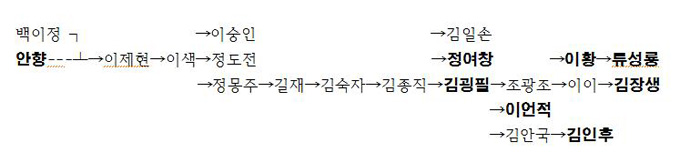

공자에 이어 후학들에 의하여 연구, 발전되다가 남송(南宋)의 주희(朱熹)에 이르러 성리학으로 집대성이 되었기에 주자학(朱子學)이라 부르기도 하며, 고려 말 안향에 의하여 도입되어 백이정과 함께 발전시켰으니 그 후 새로운 왕조 조선의 건국정신이 되었다.

이후 이제현, 이색으로 이어지다가 정몽주에 이르러 고려는 망하고 조선으로 넘어가 김종직, 김굉필, 조광조로 이어진다.

위 성리학 계보에서 세계유산에 등재된 서원 9곳을 찾아보면 처음 성리학을 들여온 안향을 배향한 최초의 서원이 소수서원이며, 두 번째 설립된 남계서원은 정여창을 배향한 곳이다. 이제 소개할 도동서원이 김굉필을 배향한 곳이며 이언적이 옥산서원, 이황이 도산서원, 류성룡이 병산서원, 김장생이 돈암서원, 김인후가 필암서원이다.

여기에 포함되지 않은 한 곳이 정읍 무성서원인데 신라 말 최치원을 배향한 곳으로 학맥의 중요인물과 9대 서원을 함께 연계시켜보면 보다 이해가 쉬울 것이다.

김굉필을 모신 서원

성리학 학맥을 따지다 보면 한훤당 김굉필은 조광조의 스승이자 김종직의 제자로서 중요한 자리매김을 하고 있음을 보게 된다. 즉, 정몽주로부터 길재, 김숙자, 김종직으로 이어진 정통 학맥의 연결고리에 김굉필이 있어 사림파의 적자(嫡子)라는 말에 공감하게 마련이다.

김종직이 함양 군수로 있을 때 그의 제자가 된 김굉필은 1498년 무오사화 때 평안도 희천으로 유배되었다가 2년 뒤 전라도 순천으로 이배되었는데 1504년 갑자사화 때 그곳에서 사약을 받고 생을 마감하였다. 중종반정 이후 그의 제자 조광조가 개혁정치를 주도하면서 복권이 되었고 유생들의 건의에 따라 1610년(광해군 2) 동방오현으로 문묘에 배향되었다.

도동서원은 한훤당 김굉필의 학문과 덕행을 기리고자 세운 서원으로 1568년(선조 1) 유림에서 현풍현 비슬산 기슭에 사우(祠宇)를 지어 향사를 지내오다가 1573년 쌍계서원(雙溪書院)으로 사액되었으나 1597년 왜란(倭亂)으로 전소되었다. 그 후 1604년(선조 37) 지금의 자리에 사우를 재건하고 보로동서원(甫老洞書院)으로 불리다가 1610년(광해군 2)에 도동서원(道東書院)이라 사액받았다.

1871년 흥선대원군의 서원철폐령에도 존속한 47개 서원중 하나이며 병산서원, 옥산서원, 도산서원, 소수서원과 더불어 5대 서원으로 꼽히는데 이번에 세계유산에 등재된 9곳에도 포함되었으니 조선을 대표하는 서원이라는 자부심이 가득한 곳이다.

세계유산에 등재된 서원 9곳의 설립연도를 보면 최초의 서원인 소수서원이 1543년 세워진 이후 남계서원(1552년), 옥산서원(1573년), 도산서원(1574년), 필암서원(1590년), 도동서원(1605년), 병산서원(1613년), 무성서원(1615년), 돈암서원(1634년) 순으로 도동서원보다 앞선 서원들이 몇 곳 있지만 성리학 학맥을 고려하여 세 번째로 소개하고자 한다.

한국 서원건축의 백미 도동서원

도동서원을 일컬어 한국 서원건축의 백미라고 한다. 대니산 서북쪽 끝자락에서 낙동강을 내려다보며 경사지를 이용해 앉았기에 전형적인 배산임수, 산을 등지고 물을 바라보는 지세라는 것인데 전체적인 풍광을 보려면 서원으로 넘어가는 다람재에서 바라보는 것이 가장 좋다.

2편에 계속....