14번째 세계유산 ‘한국의 서원 9곳’ 답사기- 4.옥산서원(2)

입력 : 2019.08.16 11:13

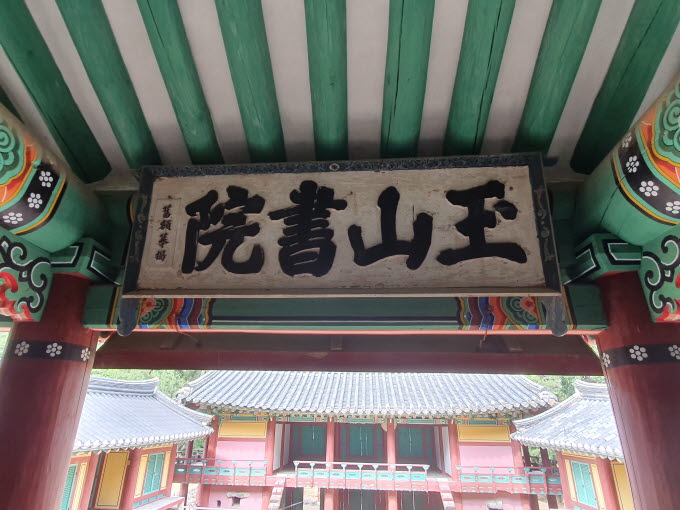

네 번째 서원, 경주 옥산서원(玉山書院)

옥산서원은 그 구조가 지극히 단순 명료하여 서원의 핵심인 강학 공간을 보면 무변루 누각을 지나 약간 높은 단을 올라 네모진 마당에 ㄷ자 형태로 정면에 강당, 좌우에 동재와 서재가 배치된 모습이며 강당 뒤로 높지는 않으나 몇 단의 돌을 쌓아 높인 뒤 사당을 앉혔다. 그렇게 전학후묘를 갖춘 것이다.

이언적의 적자와 서자, 양동파와 옥산파

이언적의 후사는 양자로 들인 이응인이 대(代)를 이은 양동파가 양동마을 본가 무첨당(無添堂)에서 계승하고 있으며 옥산서원도 관리하고 있다.

그러나 이언적을 유배지에서 7년간 시봉(侍奉)하고 그곳에서 숨을 거두자 고향까지 성심으로 운구하였으며, 부친의 관작 회복을 상소하거나 유문(遺文)을 정리하는 등 뛰어난 효심과 학행을 펼친 서자 이전인의 후손은 옥산파로 불리며 독락당(獨樂堂)에서 회재 이언적을 계승하며 유훈을 받들고 있다.

지난 세월 동안 서자의 적서차별에 따른 갈등과 크고 작은 충돌이 옥산서원에서도 있었다고 하며 1884년 비로소 옥산서원에서 서얼소통이 이루어져 점차 영남지역, 아니 전국의 서원들로 번져나갔다고 한다.

옥산서원을 답사하고자 한다면 시간을 내어 양동마을의 무첨당과 옥산서원 앞 독락당도 돌아보면서 회재 이언적의 후손들이 유교국가 조선에서 강고하게 묶여 지냈던 적서차별의 뒷이야기에도 관심을 가져보면 좋을 듯하다.

그리하여 옥산파와 양동파의 이야기도 들어보면 비록 서얼소통은 하였으나 어쩌면 지금도 보이지 않는 거리감과 현실 인식의 차이가 있지 않을까 싶다. 뿐만 아니라 옥산서원 역사자료관과 독락당 유물관에서 각각 보존하고 있는 방대한 유물 자료들도 살펴보기를 권해드린다. 역사는 지나간 이야기가 아니라 지금도 계속 이어지는 현재형이기 때문이다.

내 나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa