[시니어 에세이] 은행의 처세술

입력 : 2019.12.16 17:31

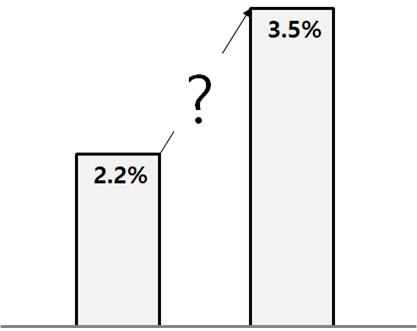

지난달 회사 내 거래하는 은행을 방문했다. 바쁜 회사 일로 은행을 자주 방문할 수가 없었던 차 어느 날 우연히 조간신문에서 대출이자가 인하되었다는 기사를 접하고 그날 곧바로 평소 거래하는 은행을 방문했다. 주택구매 시 1억 원의 자금이 부족하여 주택 담보 대출을 내고 그 이자로 3.5%를 매달 지불하고 있었기에 인하 시 연간 130만의 비용을 줄일 수 있다. 이런 경우라면 누구나 당연히 은행을 방문하여 바로 대출이자 조정을 요청했을 것이다.

은행 방문 후 창구 직원과 얘길 해 보니 이미 많은 직원이 조정했다고 했다. 필자도 당연히 인하되는 걸로 알고 있었다. 그런데 뜻밖에 창구 직원의 얘기는 이미 기간이 지나 대출이자 조정을 해줄 수 없다는 것이다. 2.2% 대출이자는 한시적으로 하기에 신문을 보고 찾아온 직원에게만 적용해주고 필자는 그 기간이 지났기에 적용해 줄 수 없다는 것이다.

이에 대해 창구 직원에게 불만 아닌 불만을 제기했다. 대출이자를 인상하면 직원의 의사에 상관없이 일방 통보로 인상하면서, 대출 인하는 일방 통보 후 인하는커녕 신문을 보고 찾아온 일부 직원에게만 적용해준 것이다. 대신 현금 10억 원 이상 예치한 자산가에게는 별도로 통보를 주고 전화까지 친절하게 준다는 것이다. 인하되었다고…. 갑자기 자괴감이 팍 밀려왔다. 돈 없는 서러움이 이런 것일까 하고.

물론 한편으로 생각하면 이해는 간다. 은행도 이젠 이윤을 창출해야 하는 사기업의 일종이기에 사기업에 종사하는 필자로서도 어느 정도 공감은 가는 부분이 있다. 그러나 은행의 비즈니스 구조를 자세히 들여다보면 솔직한 표현으로 “봉이 김 선달”을 생각나게 한다. 옛날 소설에 나오는 얘기로 김 선달이라는 사람은 대동강 물을 팔아서 본인의 이익을 챙겼던 이야기로 유명하다. 즉, 나의 노력과 별도의 투자 없이 그 흔한 물을 공짜로 가지고 와서 물을 팔아 이익을 내는 그야말로 땅 짚고 헤엄치기만큼 쉽게 이윤을 취한다는 의미로 많은 사람 사이에서 언급되곤 한다.

대부분의 사기업은 많은 자원을 투입하고 그 투입한 자원을 가공하여 수익을 내는 구조이며 은행은 그 사기업에 자금을 지원해주고 그 자금에 이자를 붙여 수익을 내는 구조이다. 지난해 국내 몇 손가락 안에 드는 은행들은 수조 원의 영업이익을 냈다고 신문에서 보도하고 있다. 은행이 과연 수조 원의 영업이익을 내서 어떤 성과를 창출해 낼까 곰곰이 생각해 봐도 언뜻 답이 나오지 않는다.

물론 은행이 많은 영업이익을 내면 그 이익만큼 기업에 더욱 싼 대출이자로 자금을 빌려주어 기업체도 싼 이자로 자금 융통에 부담을 줄일 수 있다. 그러나 필자의 입장에선 동의할 수 없는 부분이다. 과연 은행이 이렇게 많은 수익을 낼 수 있다는 것은 결국 그동안 기업에 자금을 빌려줄 때 고리의 이자를 받았다는 방증이다.

국내 제조업체들은 현재 사면초가의 상황에서 고군분투하고 있다. 기술력에서 일본이나 미국업체보다 월등한 기술력을 가진 것도 아니고 그렇다고 중국 업체처럼 저임금에 따른 제품 생산경쟁력을 갖고 있지도 않다. 이런 상황에 처한 기업들이 국제무대에서 경쟁력을 가지기 위해선 많은 자금을 조기에 투입하여 기술력을 강화하는 것이 가장 급선무이다. 그때 그 자금을 저리로 은행에서 빌려줄 때 정말 기업이 제대로 된 경쟁력을 갖출 수 있었을 것이다. 고리 대출이자로 기업이 많은 어려움을 겪고 있는 현실이다.

은행은 어느 정도 적정수준의 이익만 내고 그 이상의 이익에 대해서 국내 제조업체들이 경쟁력을 가질 수 있도록 저리로 자금 지원이 필요하다. 물론 은행이 어느 정도가 적정 수준 수익 구조인지는 자체적으로 하기에는 현실적으로 어려울 것이고 이때 국가가 가이드라인을 잡아줄 필요가 있다.

결론적으로 위의 예만 보더라도 은행이 일반인들에겐 여전히 갑의 위치에 있다는 것을 엿볼 수 있다. 대출이자 인상 시에는 일방 통보로 인상하고, 인하 시에는 찾아오는 사람에게만 인하해주는 이 불편한 진실. 필자가 멍청한 걸까. 그래 필자는 멍청하다고 치고 그렇게 하지 못한 사라들도 다 멍청한 걸까. 조금씩 빨리 이 불편한 진실을 바꾸어 나갈 때 좀 더 평등하고 공정한 세상이 오리라 본다.

대부분의 사기업은 많은 자원을 투입하고 그 투입한 자원을 가공하여 수익을 내는 구조이며 은행은 그 사기업에 자금을 지원해주고 그 자금에 이자를 붙여 수익을 내는 구조이다. 지난해 국내 몇 손가락 안에 드는 은행들은 수조 원의 영업이익을 냈다고 신문에서 보도하고 있다. 은행이 과연 수조 원의 영업이익을 내서 어떤 성과를 창출해 낼까 곰곰이 생각해 봐도 언뜻 답이 나오지 않는다.

물론 은행이 많은 영업이익을 내면 그 이익만큼 기업에 더욱 싼 대출이자로 자금을 빌려주어 기업체도 싼 이자로 자금 융통에 부담을 줄일 수 있다. 그러나 필자의 입장에선 동의할 수 없는 부분이다. 과연 은행이 이렇게 많은 수익을 낼 수 있다는 것은 결국 그동안 기업에 자금을 빌려줄 때 고리의 이자를 받았다는 방증이다.

국내 제조업체들은 현재 사면초가의 상황에서 고군분투하고 있다. 기술력에서 일본이나 미국업체보다 월등한 기술력을 가진 것도 아니고 그렇다고 중국 업체처럼 저임금에 따른 제품 생산경쟁력을 갖고 있지도 않다. 이런 상황에 처한 기업들이 국제무대에서 경쟁력을 가지기 위해선 많은 자금을 조기에 투입하여 기술력을 강화하는 것이 가장 급선무이다. 그때 그 자금을 저리로 은행에서 빌려줄 때 정말 기업이 제대로 된 경쟁력을 갖출 수 있었을 것이다. 고리 대출이자로 기업이 많은 어려움을 겪고 있는 현실이다.

은행은 어느 정도 적정수준의 이익만 내고 그 이상의 이익에 대해서 국내 제조업체들이 경쟁력을 가질 수 있도록 저리로 자금 지원이 필요하다. 물론 은행이 어느 정도가 적정 수준 수익 구조인지는 자체적으로 하기에는 현실적으로 어려울 것이고 이때 국가가 가이드라인을 잡아줄 필요가 있다.

결론적으로 위의 예만 보더라도 은행이 일반인들에겐 여전히 갑의 위치에 있다는 것을 엿볼 수 있다. 대출이자 인상 시에는 일방 통보로 인상하고, 인하 시에는 찾아오는 사람에게만 인하해주는 이 불편한 진실. 필자가 멍청한 걸까. 그래 필자는 멍청하다고 치고 그렇게 하지 못한 사라들도 다 멍청한 걸까. 조금씩 빨리 이 불편한 진실을 바꾸어 나갈 때 좀 더 평등하고 공정한 세상이 오리라 본다.