14번째 세계유산 ‘한국의 서원 9곳’ 답사기- 9.무성서원

입력 : 2019.12.22 19:32

아홉 번째 서원, 정읍 무성서원(武城書院)

우리나라의 14번째 세계유산으로 등재된 ‘한국의 서원 9곳’ 답사기 마지막 순서는 전북 정읍의 무성서원이다. 고종 5년(1868) 대원군의 서원 철폐령에서 제외된 47개 서원중 하나이며, 특히 전라도에서 살아남은 3개의 서원중 전라북도에서는 유일하게 존치된 서원이기도 하다.

또한 대부분의 서원이 조선시대 연간 그 지역이나 관련 문중의 존경받는 학자를 모신 것에 비하여 무성서원은 신라 말 고운(孤雲) 최치원(崔致遠) 선생을 모신 것이 특이하다.

고운(孤雲) 최치원(崔致遠)의 태산사(泰山祠)

신라의 학자. 본관은 경주(慶州). 자는 고운(孤雲)·해운(海雲). 아버지 최견일(崔肩逸)은 숭복사(崇福寺) 창건을 도왔다. 최승우, 최언위와 함께 문장의 대가인 '신라 삼최'로 꼽힌다. 중국에서 과거에 오르고 글 솜씨를 널리 알렸으나 크게 쓰이지 못했고, 신라에 돌아와서도 골품제의 영향으로 뜻을 펼치지 못하면서 저술 활동에 전념하였다.

최치원이 신라 정강왕 1년에 태산(泰山: 지금의 泰仁) 태수로 부임하여 8년 동안 선정을 베풀고 많은 치적을 남기고 합천군수로 떠나게 되니 그를 흠모하는 나머지 선생의 생전에 월연대(月延臺 : 칠보면 무성리 성황산의 서쪽 능선)에 생사당(生祠堂 : 생존하고 있는 사람을 모시는 사당)을 세우고 태산사(泰山祠)라 부른 것이 시초였다.

이후 1544년(중종39) 태인현감으로 부임한 신잠(申潛) 선생이 6년에 걸쳐 선정을 베풀다가 강원도 간성군수로 떠나자 주민들이 역시 생사당(生祠堂)을 세워 배향하다가 고운 선생의 태산사와 합하였다.

무성서원(武城書院)으로 사액(賜額) 받다

1615년(광해군7) 고을 유림들이 서원을 세웠는데 1696년(숙종22) 무성(武城)이라 사액(賜額)을 받아 이 두 사당을 병합하여 무성서원(武城書院)이라 했으며, 이 두 분외에 불우헌 정극인(不憂軒 丁克仁), 눌암 송세림(訥菴 宋世琳), 묵재 정언충(默齋 鄭彦忠), 성재 김약묵(誠齋 金若默), 명천 김관(鳴川 金灌) 선생을 추가로 배향하여 모두 칠현(七賢)을 모시게 되었다.

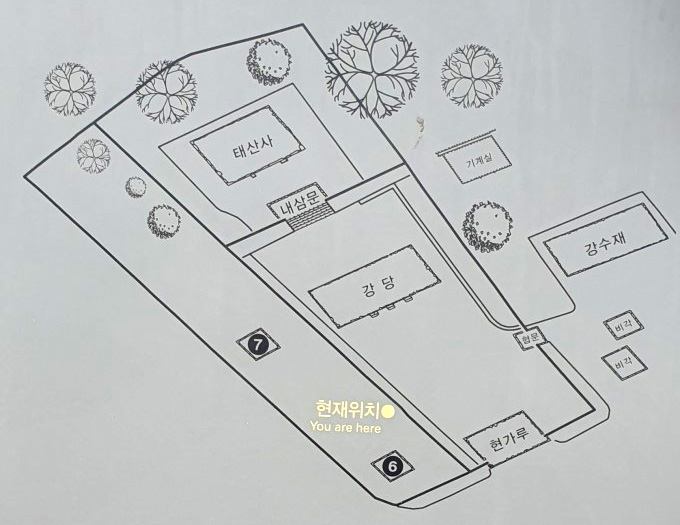

전학후묘(前學後廟) 구조의 무성서원을 둘러보니 너무 간단하다. 누각을 지나 강당, 내삼문 지나 사당일 뿐이다. 누각과 강당 사이 마당에 커다란 은행나무가 서있을 뿐 사방이 담장으로 막혀있어 단출하다.

서쪽으로 다시 담을 쌓아 네모진 공간을 만들었는데 그 안에 2개의 비각이 있어 살펴보니 강당 재건에 힘쓴 현감 서호순(徐灝淳) 불망비(不忘碑)와 무슨 일을 하였는지는 알 수 없는 신용희(申瑢熙) 불망비(不忘碑)가 덩그렇게 세워져 있다.

무성서원 안팎으로는 모두 15개의 비석이 세워져 있다는데 역대 현감들과 서원을 지켜낸 인물들의 공적비라고 하며 별도로 세운 비각도 4개나 되는데 서원 서쪽 공간에 2개, 동쪽 강수재 앞에 2개의 비각이 있다.

무성서원은 여늬 서원처럼 산자락이나 들판에 외따로 서 있는 것이 아니라 향촌 내, 마을 중심부에 자리한 이례적인 모습이다. 향촌민과 함께 하면서 지역문화를 선도하며 지식인의 사회적 역할과 책임을 감당하려는 의미라는 설명인데 그럼에도 초입이 옹색한 모습이 자꾸 맘에 걸린다.

끝.

내 나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa