[세계 문화유산 답사] 이집트 (9) 하트셉수트 장제전

입력 : 2020.04.07 14:31

왕들의 계곡과 여왕(왕비)들의 계곡에 이어 18 왕조의 여성 파라오 '하트셉수트 장제전'을 찾아보았다. 장제전(葬祭殿)이란 파라오들의 장례의식을 치르는 신전을 말하는데 피라미드처럼 거대한 무덤을 세우던 고왕국이나 중왕국 시대에는 피라미드 옆 예배실에서 사제가 매일 장례의식을 치르고 제물을 바치었으나 신왕국 시대에 들어서 무덤은 계곡의 바위 속에 안 보이게 숨기고 장제전은 별도로 분리하여 독립된 장소에 짓게 되었는데 여성 파라오 하트셉수트는 자신의 권위를 과시하기 위하여 이 신전을 지었다는 것이며 여성 파라오의 신전으로는 유일한 건물이다.

ㅇ 하트셉수트(Hatshepsut)

하트셉수트는 18 왕조 3대 파라오 투트모세 1세의 정비(正妃) 딸인데 투트모세 1세는 정비 소생 아들이 없어서 왕위를 후궁 소생에게 물려주니 그가 투트모세 2세인바 파라오의 정통성 확보를 위하여 하트셉수트와 결혼시켜 이복남매 부부가 되었다. 즉 하트셉수트는 3대 파라오 투트모세 1세의 정비 소생 공주이자 4대 파라오 투트모세 2세와는 이복남매이면서 부부가 되어 왕비가 된 것이다.

남편 투트모세 2세가 병약하여 재위 중에도 하트셉수트의 영향력과 권력이 지대하였으며, 남편이 불과 5년 만에 죽고 마니 하트셉수트는 본인이 스스로 왕이 되고자 하는 야망이 있었지만 쉬운 일은 아니었다. 그녀에게는 자기 소생 아들은 없고 딸만 있는지라 다시 또 부득이 후궁 소생을 왕위에 올리니 그가 투트모세 3세이며, 하트셉수트는 자신이 그랬던 것처럼 파라오의 정통성을 확보하고 자신의 권력을 계속 연장하기 위하여 자기 친 딸을 그와 결혼시키니 이복남매의 결합이 대물림된 것이다.

이렇게 해서 투트모세 3세에게 하트셉수트는 양어머니이자 고모이자 장모님인 것인데 그가 불과 10살도 안되어 즉위하였기에 하트셉수트는 섭정(攝政)을 통하여 공동통치 형태로 사실상의 권력을 행사하였으며 몇 년 후에는 마침내 여왕으로서 독자적인의 권력을 장악하게 되니 이집트 왕조 최고이자 최초(?)의 여성 파라오가 된 것이다.

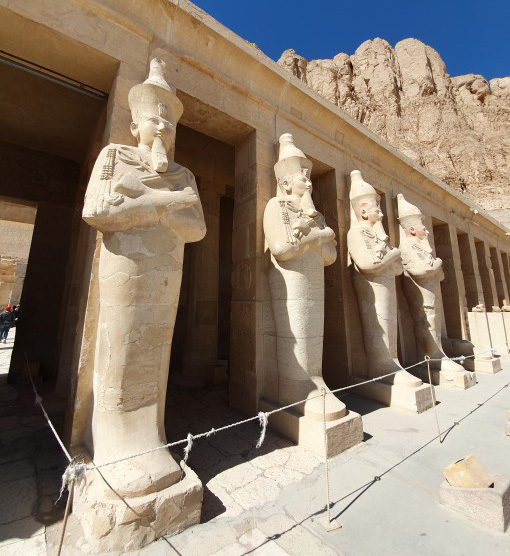

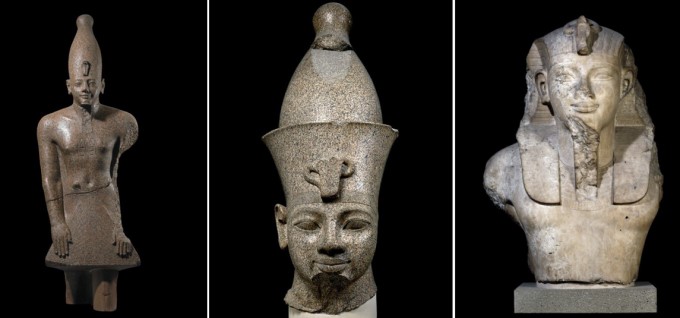

하트셉수트는 여자인 것을 극복하기 위하여 남자로 분장을 하거나 가짜 수염을 붙였으며 (사실 가짜 수염은 남자 파라오도 붙였다.) 남자 복장을 입었고 자신의 조각상도 남성처럼 만들도록 하였다. 카이로 박물관에 있는 하트셉수트의 두상을 보면 남자 파라오처럼 만들었으며 하트셉수트 장제전의 조각이나 벽화들도 그러하다.

그녀는 자신의 즉위 정당성을 알리기 위하여 아몬 신의 딸이라는 탄생 신화를 널리 퍼뜨리고 대신전의 벽화에도 이를 그렸으며 역대 남자 파라오들처럼 정복전쟁으로 영토를 넓히기보다는 평화적인 통상(通商) 원정으로 우호적 교류를 확대하고 국부(國富)를 축적하는 방식의 통치에 집중하였다.

특히 그녀는 푼트지역 원정 통상을 중요 업적으로 삼았으며 재위 중 여러 건의 기념비적인 건축을 추진하는데 룩소르 동안(東岸)의 카르나크 신전을 확장하였으며 그곳에 자신의 대형 오벨리스크를 세우도록 하였고, 마아트(Maat) 여신 궁전도 세우게 하였다. 또한 카르나크 대신전과 나일강을 건너 일직선으로 마주하는 자리에 자신의 장제전을 짓도록 하였는데 여기에는 센무트(Senmut)라는 당대 최고의 건축가이자 유능한 관료가 있어 가능하였는바 자기 딸 네페루레의 가정교사였으나 사실은 남편을 일찍 여윈 하트셉수트의 연인이라는 설이 있다.

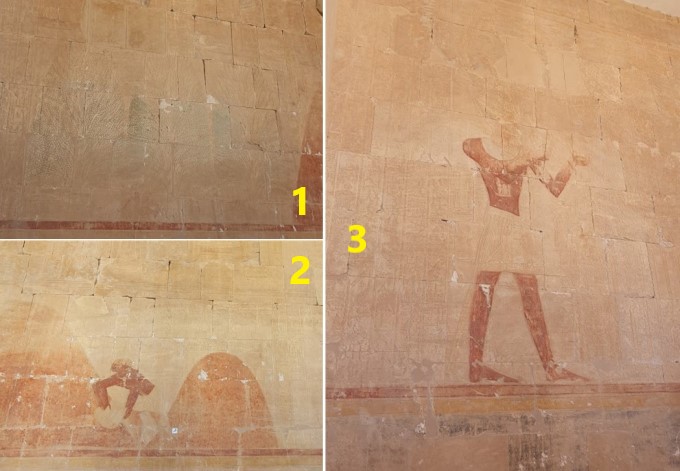

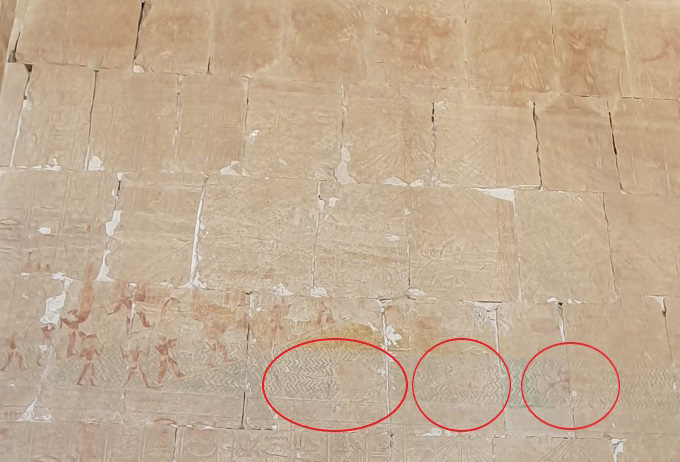

연인(?)이자 조력자인 센무트가 죽고 1년 후 하트셉수트도 죽어 왕들의 계곡에 묻히니(KV20) 투트모세 3세가 홀로서기로 독립적인 권력을 행사하게 되면서 자신을 무시하고 여자 파라오가 되어 권력을 독점했던 양어머니이자 고모이자 장모님인 하트셉수트에 대한 보복으로 소위 '기록 말살형'을 집행했다는 주장이 다수설이다. 즉, 각종 기록에서 그녀의 이름을 지우고, 신전의 벽화에서도 그녀 모습을 훼손하였으며 장제전의 대부분을 파괴했다는 것인데 심지어 그녀의 딸이자 자신의 부인이었지만 일찍 죽은 네페루레의 이름도 지우면서 모녀의 흔적 지우기를 했다는 것이다.

그러나 각종 연구가 보다 발전하면서 투트모세 3세가 정당한 왕위 계승권자였듯이 하트셉수트 역시 정당한 섭정권자였다는 것이며, 권력을 직접 행사하기는 했으나 공동 통치자로서 당연하다는 것이다. 또한 장제전 손상도 도굴꾼들의 훼손이 주된 원인이며 투트모세 3세의 장제전이 하트셉수트 장제전과 이웃한 것도 그렇지 않다는 반증이라고 한다. 일부 하트셉수트가 세운 석조물의 이름을 지우고 자신의 이름을 넣은 것은 역대 파라오들의 선대 파라오 기념물 재활용 사례가 더러 있다는 것이며 또한 최근에는 태양신에 비중을 두고 통솔한 하트셉수트를 반대하고 비밀주의를 추종한 오시리스 신관단의 소행이었다는 주장이 나오고 있다.

재미있는 것은 가까이 있는 투트모세 3세의 장제전은 현재 찾아보기 어려울 만큼 훼손되었으나 하트셉수트 장제전은 화려하게 복원되어 많은 사람들이 찾아오는 세계적 유적이 되었으며, 카르나크 대신전에 두 사람 모두 오벨리스크를 세웠는데 하트셉수트 오벨리스크는 아직 그 자리에 있으나 투트모세 3세의 오벨리스크는 로마 제국때 찬탈당하여 현재는 터키 이스탄불의 히포드롬에 서 있으며 남아있던 2개는 18세기에 먼 나라 미국과 영국으로 보내져 각각 센트럴 파크와 템즈 강변에 서 있다는 점이다.

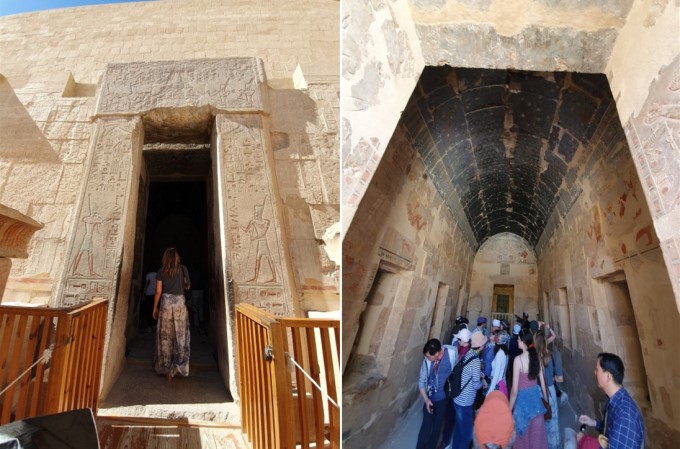

ㅇ 하트셉수트 장제전(Mortuary Temple of Hatshepsut)

왕들의 계곡에서 바위산 너머에 있어 매우 가까운 하트셉수트 장제전을 이집트에서는 '다이르 알 바흐리 템플(Al-Deir-Al-Bahari Temple)', 즉 북쪽 사원(the Monastery of the North)이라고 부르는데 아마도 하트셉수트의 장제전뿐 아니라 근처에 조성된 다른 장제전도 포함하여 말하는 듯 하나 나머지는 모두 훼손된 상태로 현재는 하트셉수트 장제전과 같은 의미로 쓰는 것으로 보인다.

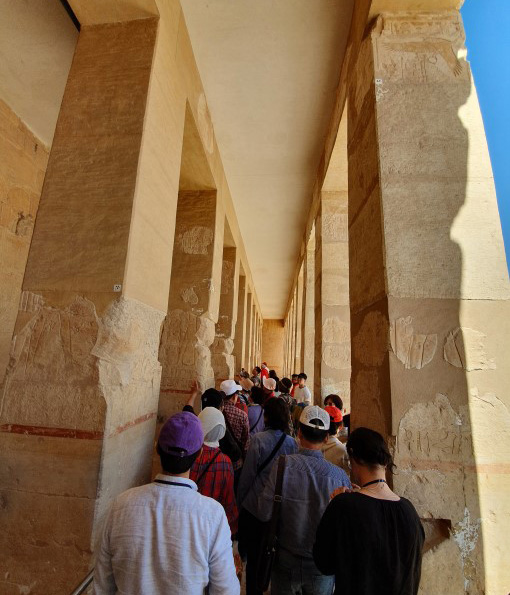

신전으로 올라가는 첫 번째 경사로를 중심으로 왼쪽으로 기둥이 줄지어 선 1층 주랑(柱廊)은 카르나크 신전에 오벨리스크를 세우는 과정을, 오른쪽 주랑(柱廊)은 그물 등으로 새를 잡는 사냥 장면 등이 벽화로 그려졌다. 첫 번째 경사로를 올라가면 생각보다 매우 넓은 테라스가 나오며 두 번째 경사로를 올라가지 않는 2층 주랑(柱廊) 왼쪽은 푼트 원정 무역 장면을, 오른쪽은 하트셉수트의 탄생 신화를 벽화로 그렸다. 2층 주랑 왼쪽의 바깥쪽은 하토르, 오른쪽 바깥쪽은 아누비스를 위한 예배 공간이다.

두 번째 경사로를 올라가면 만나는 3층 주랑(柱廊)에는 파라오 조각상을 세운 기둥이 외부에 늘어서 있으며, 가운데로 들어가면 아담한 테라스를 중심으로 좌우로는 하트셉수트와 태양신 예배공간을, 그리고 중앙에는 지성소가 위치해있다. 하트셉수트 장제전 이곳저곳은 여전히 복원, 보수공사 중이었으며 왼쪽의 멘투호테프 2세와 투트모세 3세의 신전의 폐허 상태 그대로였다.

하트셉수트가 자신의 최대 치적으로 꼽은 듯 푼트 지역의 원정 통상 함대 모습이 벽화로 가득 새겨져 있다. 푼트 지역이 어디였는지는 정확하지 않으나 아프리카 소말리아 또는 홍해 건너 아라비아 남단 예맨 등으로 추정하는데 이집트는 빵, 맥주, 과일 등을 수출하고 푼트지역에서는 흑단, 상아, 유향, 호박, 가죽, 금과 함께 특히 몰약을 만들 수 있는 향나무를 수입해 온 것을 중요시하고 있다.

당시 이집트를 비롯 이 지역에서 향(香)을 지닌 몰약은 매우 귀중한 물품이었는데 값비싼 향수, 향료, 화장품 등의 원료였으며 특히 미라를 만들거나 장례의식을 치룰때에 방부제로 쓰이거나 나쁜 냄새를 제거하는데 꼭 필요한 좋은 향(香)이기 때문이다. 그러다 보니 향(香)을 만들어 낼 수 있는 나무를 가져온 하트셉수트의 치적을 높이 평가하는 것이며 신전 입구에 그녀가 가져온 나무라고 표식이 되어 있을 정도이다.

하트셉수트의 장제전은 그녀의 장례의식과 아몬 레, 미라와 공동묘지의 신 아누비스를 위해 건립된 신전으로 당시로서는 매우 혁신적인 건축이었으며 이는 그녀의 연인(?)이라고도 부르는 센무트(Senmut)의 실적이다. 그는 자신의 무덤을 이 장제전 근처에 마련했다고 하며 그의 무덤 벽화는 하트셉수트(또는 딸 네프루레?)와 함께 있는 사랑스러운 모습이 많이 있다고 한다.

하트셉수트를 이집트 최초, 최고의 여자 파라오라고 하지만 사실 처음은 아니다. 그녀에 앞서 몇 명의 여자 파라오가 있었다는 것인데 그들은 대부분 국가적 위기나 몰락 시기에 과도기적으로 나타난데 비하여 그녀는 20년 넘게 정상적인 재위 상태에서 국가경영의 업적을 남겼기 때문에 그렇게 부르는 것이며 그녀 이후에도 여자 파라오는 나타났으니 마지막에 해당하는 클레오파트라 7세를 꼽을 수 있다.

ㅇ 멤논의 거상(Colossi of Memnon)

왕들의 계곡과 여왕(왕비)들의 계곡, 하트셉수트 장제전 등을 둘러보고 나일강 동안(東岸)으로 가기 위해 룩소르 서안(西岸)을 떠나는 길에 멤논의 거상을 만났다. 높이가 20m에 달하는 거대한 석상은 아멘호테프 3세인데 그는 하트셉수트와 공동통치를 하였지만 사실상 권력을 빼앗기고 눌려 지냈던 투트모세 3세의 증손자로 할아버지 아멘호테프 2세, 아버지 투트모세 4세에 이어 파라오가 되었다.

투트모세 3세는 하트셉수트 사후에 홀로서기를 하여 주변국에 대한 왕성한 정복전쟁으로 이름을 떨쳐 이집트의 나폴레옹이라고 불렸으며 자신을 무시한 하트셉수트를 지우는 폭거(?)를 했다고 전해지지만 사실은 자신의 후계자인 하멘호테프 2세와 그 후손들의 정당한 권력승계를 위한 원려(遠慮)였다는 해석이다.

투트모세 3세가 하트셉수트와 그리 나쁜 관계는 아니었다는 증거로 자신의 신전을 그녀 신전 옆에 지었다는 것인데 증손자인 아멘호테프 3세의 신전도 나일강으로 나가는 길 옆에 세웠던 것이며 그 신전 앞에 세운 석상이 멤논의 거상이다. 물론 지금 아멘호테프 3세의 신전은 훼손된 상태이며 거대한 석상도 얼굴 등 부분적인 파손이 심한 모습이다.

그런데 왜 아멘호테프 3세라고 안 하고 멤논이라고 부를까? 멤논은 그리스 신화에 나오는 인물인데 새벽의 여신 에오스가 트로이 미남 티토노스를 만나 낳은 아들이 멤논이다. 에티오피아 왕이 된 멤논은 트로이 전쟁이 터지자 아버지를 돕기 위해 참전했다가 아킬레스에게 죽었는데 이집트 말기 프롤레마이오스 왕조 시절 거상에서 새벽마다 신음소리가 나는데 이는 멤논이 죽으면서 부모를 그리워하며 부르는 소리라고 하면서 그리스인들이 붙인 이름이다.

아마도 낮동안 뜨거웠던 온도에 팽창되었던 석상이 온도가 내려가는 새벽에 수축되면서 나는 소리로 보이며 또한 석상이 눈물을 흘린다는 소문도 기온 변화에 따른 결로현상으로 보이는데 그 후 로마제국이 석상을 보수하여 더 이상 그런 현상은 없어졌다고 한다. 아멘호테프 3세는 재위 37년간 활발한 정복전쟁은 물론 왕성한 국제 무역 등으로 이집트 역사상 최고의 황금기를 이룩한 파라오로 기록된다.

이집트의 경주(慶州)라 불리는 룩소르(테베)는 과연 가장 많은 문화유산을 간직한 도시이다. 우리나라 풍수지리처럼 강의 서쪽에는 무덤들을 배치하고 동쪽에는 신전들을 배치한 룩소르, 지금도 도시는 모두 동쪽에 건설되어 여전히 복잡하며 서쪽에는 황량한 가운데 계곡 속에 숨겨놓은 무덤과 신전들뿐이다.

멤논의 거상을 보고 난 우리는 이제 룩소르 동안(東岸) 지역의 대신전 카르나크 신전과 룩소를 신전을 보러 가는데 바로 건너가는 다리가 없어 부두에서 작은 배를 타고 살아있는 신들이 계신 맞은편 동네로 건너갔다.

[계속]

내 나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa

*사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자