[김신묵의 폐사지 답사] (5) 여주 고달사 터(高達寺 址) - 1편

입력 : 2021.01.15 15:59

▩ 남한강변 폐사지 (청룡사터, 거돈사터, 법천사터, 흥법사터, 고달사터)

남한강변 폐사지 답사는 충주 청룡사에서 출발, 북쪽으로 흐르는 남한강변을 따라 원주의 거돈사와 법천사, 흥법사 터를 둘러보고 이제 여주 고달사지를 찾아간다.

그동안 폐사지들은 남한강, 섬강 등에 가까이 있었으나 고달사지는 이포대교 못미처 대신면에서 동쪽 양동 방향으로 블루헤런 골프장을 넘어가면 해발 400~500m 산들에 둘러싸인 분지 지형 서북쪽 우두산(혜목산) 자락에 드넓게 펼쳐져 있다.

▩ 여주 고달사 터(高達寺 址) (사적 제382호)

대신면에서 양동, 문막으로 넘어가는 88번 도로는 통행량이 그다지 많지 않아서 일부러 찾아가지 않으면 거기에 갈 일이 없을 만큼 제법 외진 곳에 고달사 터가 있다. (경기도 여주시 북내면 상교리)

못미처에 블루헤런 골프장이 있어 동코스와 서코스 중간을 가로지르는 길을 이게 일반도로 맞나? 혹시 잘못 온 건 아닌가 하면서 지난 후 오르막 고개를 넘어 반대쪽 내리막의 왼편에 고달사 절터가 있다.

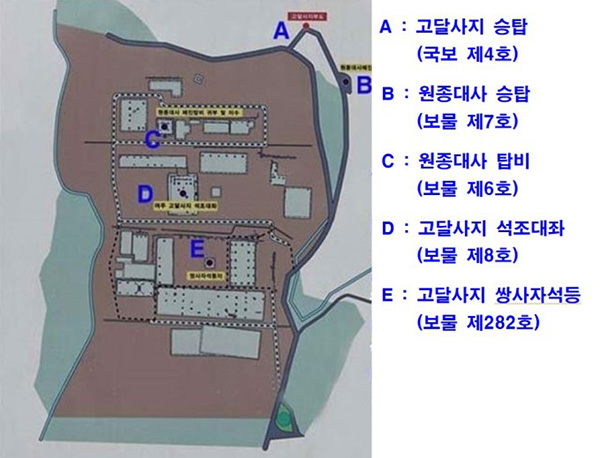

지금까지 둘러본 폐사지들에 비하여 더 넓고 잘 정리되었으며 남아있는 국보, 보물들 문화재의 존재가 고달사 터의 격(格)을 말해주고 있으며 그동안 8차례 이상 발굴, 조사를 통해 많은 성과를 거둔것으로 알려지고 있다.

고달사(高達寺)

신라 경덕왕 23년(764)에 처음 세워졌다고 전하나 관련 흔적을 찾기는 어렵고 9산선문중 경남 창원의 봉림산문 개창조(開山祖) 진경대사 심희의 스승인 현욱(원감대사)이 840년 이곳 혜목산 고달원에 자리 잡으면서 주목 받게 된다.

이후 진경대사의 제자 찬유가 유학을 다녀와 태조 왕건을 만나 경기도 광주 천왕사에 머물다가 이곳 고달원에 자리 잡았으며 왕건의 아들 4대 광종의 각별한 지원을 받아 선종(禪宗) 선원(禪院)으로 이름을 떨치게 된다.

광종은 찬유를 국사로 모시고 이곳 고달원을 도봉원·희양원과 함께 3부동선원(不動禪院 : 제자들이 대대로 주지를 하여 법통이 끊어지지 않게 함)으로 지정하고 적극 지원할만큼 고려 왕실의 대폭적인 후원을 받아 크게 사세(寺勢)를 떨친것으로 보인다.

이후 고려 말까지 고달사에 대한 기록은 찾아볼 수 없으며, 1530년(중종 9)에 편찬한 『신증동국여지승람』에 비로소 등장하는데 이후 언제 폐사되었는지는 기록이 없다. 다만 1799년(정조 23)에 씌어진 『범우고』에 비로소 고달사가 폐사지로 기록되어 있으므로 적어도 18세기 말 이전에 폐사된 것으로 추정할 수 있다.

고달사에는 남아있는 많은 석조 문화재들은 '고달'이라는 석공(石工)이 만들었다고 전하는데 고달은 가족들이 굶어 죽는 줄도 모르고 절을 이루는 데에 혼을 바쳤으며 절을 다 이루고 나서는 스스로 머리를 깎고 스님이 되었고, 훗날 깨달아 큰스님이 되니 사람들이 이곳을 고달사라 불렀다는 전설이 있다.

고달사지(高達寺址) 승탑(僧塔) (국보 제4호)

어느 절이었는지 알 수 없는데 탑(불탑)이 하나 서 있으면 절 이름대신 지역명을 써서 'OO리 삼층석탑'이라고 하며, 누구의 승탑인지 알수 없는 경우는 절집 이름을 써서 'OO사 승탑'이나 'OO사지 승탑'이라고 하되 승탑이 여러 개일 경우는 '북승탑' '동승탑' 등으로 구분하기도 한다.

국보 제4호 '고달사지 승탑' 역시 예술적 가치가 뛰어난 승탑으로 인정받아 국보로 지정되었음에도 누구의 사리를 모신 승탑인지 확인이 되지 않아 절 이름을 붙여 부르고 있는 것이다.

하대석은 각 면에 꽃 무늬가 있는 안상을 2개씩 새긴후 윗면에는 큼직한 연꽃잎을 복련으로 새겼으며, 중대석은 원형에 가까운 모습으로 용머리 거북을 중앙에 배치하고 전체를 휘감는 4마리 용과 구름 무늬를 양각으로 또렷하게 새겼는데 그 사실감이 매우 뛰어난 걸작이다. 상대석은 큼직한 연꽃잎을 앙련으로 새긴후 평평한 8각 받침돌을 얹어 몸돌을 받치고 있다.

현장 설명판에는 거북 2마리가 입체적으로 새겨져 있고 좌우로 용4마리가 있다고 하는데 아무리 살펴봐도 거북은 1마리로 보인다. 나머지 1마리는 어디 있는지 궁금하다.

불탑이나 승탑을 위에서 내려다 보기는 쉽지않다. 다행이 고달사지 승탑은 그 뒷면이 경사진 언덕지형이라 높은 곳에서 내려다 볼 수 있는데 승탑을 위에서 볼수 있으면 평지에서는 보기 힘든 지붕돌이나 상륜부를 자세히 관찰 할 수 있다.

승탑 앞쪽으로는 배례석을 놓았을법한 네모진 돌과 석등을 놓았을듯한 8각 돌이 바닥에 깔려 있으며 좌우로 벌려서는 명칭이나 용도를 알 수 없는 석조물 2개가 기둥처럼 서 있어 궁금하다.

이 '고달사지 승탑'은 오른쪽 아래에 있는 승탑의 주인공 원종대사 찬유의 스승 봉림사 진경대사 심희의 스승인 원감대사 현욱의 승탑이라고 추측하나 이를 증명할 기록이나 명문(銘文)이 없어 아쉽다.

이곳 고달사 터를 답사할 기회가 생긴다면 '고달사지 승탑'(A) 보다는 '원종대사 승탑'(B)을 먼저 답사하기를 권한다. 곧이어 소개할 원종대사 승탑(B)은 아무래도 고달사지 승탑(A)을 모방하여 세운듯 한데 그 규모나 형식, 예술성에 있어 상대적으로 뒤떨어지기에 (나중에 보면 실망하게 되니) 먼저 보기를 권하는 것이다.

*** 고달사지 답사기는 양(量)이 많아 1, 2편으로 나누어 싣습니다.

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa

[계 속]

*사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자