[김신묵의 폐사지 답사] (6) 여주 고달사 터(高達寺 址) - 2편

입력 : 2021.01.22 13:37

▩ 남한강변 폐사지 (청룡사터, 거돈사터, 법천사터, 흥법사터, 고달사터)

원종대사 승탑(보물 제7호)과 원종대사 탑비(보물 제6호)

ㅇ 원종대사(元宗大師) 찬유(璨幽)

고달사(高達寺)는 9산선문중 창원의 봉림산문에 속하는 선찰(禪刹)이나 일부에서는 '고달산문'으로 별도 문파로 손꼽기도 하는데 그 중심에 원종대사 찬유가 있다.

찬유(璨幽)의 속성은 김씨(金氏). 하남(河南 : 하동) 출신으로 13세 때 상주 삼랑사(三朗寺)의 융제(融諦)를 찾아가니 혜목산(慧目山) 심희(審希)를 추천해주어 그를 스승으로 섬겼는데 심희가 봉림사 개창조 진경대사이며 그의 스승은 고달사에 처음 자리한 원감국사 현욱이니 찬유는 고달사의 3대조가 되는 셈이다.

890년(진성여왕 4) 삼각산 장의사(莊義寺, 현 세검정초등학교 자리)에서 구족계를 받은후 심희의 권유에 따라 892년에 당(唐)나라로 건너가 서주(舒州)투자산(投子山) 대동(大同)의 법(法)을 이어받고 921년(경명왕 5) 귀국하여 심희의 권유로 삼랑사에 머물다가 고려가 건국되자 개경으로 가 태조 왕건을 만난다.

태조 왕건의 권유로 광주 천왕사에 얼마간 머물다가 혜목산(고달선원)으로 옮겨갔는데 찬유는 원래가 혜목산을 고집하였으나 아마도 임금의 추천이라 쉽게 거절하지는 못하고 얼마간 머물렀는듯 하다.

그가 잠시 머물었던 천왕사는 현재 하남시 하사창동 지역으로 현재는 절이 존재하지 않는데 그곳에서 天王이라는 기와조각이 나왔으며, 아마도 당시는 거찰(巨刹)이었을것으로 짐작되나

찬유가 혜목산(고달선원)으로 옮긴 이유는 강연과 방문이 쉽기도 하지만, 아마도 태조 왕건이 승하하게 된 것과 또 멀지않은 흥법사에 동문이자 유학 도반인 진공대사 충담이 있는 것도 고려 한듯 하다.

찬유가 혜목산에 머물면서 사방에서 학자들이 모여들어 이 곳에서 많은 제자들을 배출하고 대선림(大禪林)을 이룩하였으며 혜종과 정종은 가사(袈裟)를 내렸고, 광종은 그를 왕사(王師)로 책봉하고 증진대사(證眞大師)라는 호를 내렸으며 이내 국사(國師)로 삼았다.

특히 광종은 희양원, 도봉원과 함께 고달원을 3대 부동선원(不動禪院 : 제자들이 대대로 주지를 하여 법통이 끊어지지 않게 함)으로 정했으니 고달사는 찬유의 스승 심희의 스승 현욱때가 고달원 제1기에 해당한다면 찬유에 이르러 고달원 2기로 '혜목학풍'이라 불리우며 그 이름을 크게 떨치는 때가 된것으로 보인다.

찬유는 혜목산 고달선원에서 60대 중반부터 90세까지 줄곤 머물다가 입적하니 광종은 그의 시호를 원종대사(元宗大師), 탑호를 혜진(慧眞)으로 내려주었다.

고달사지 승탑(국보 제4호)의 동쪽 약간 아래편에 원종대사 승탑 혜진탑(慧眞塔)(보물 제7호)이 있다. 국보 제4호 승탑은 고달사 1대조 원감국사를 모신 것으로 추정되며 그 제자 진경대사 심희는 봉림산문을 개창하여 그곳에서 열반하였고 그 제자인 3대조 원종대사 찬유가 1대조 큰 스승 옆에 자리 잡은 것으로 보인다.

승탑은 전체적으로 팔각원당형이나 지대석과 하대석은 4각이며 중대석은 둥근 모양을 띠고 있다. 국보 승탑과 여러가지로 비슷하여 비교할만하나 단연코 국보 제4호 승탑이 뛰어나고 우월하다. 게다가 원종대사 승탑은 지반 일부가 침하되는 듯보여 불안하다.

ㅇ 원종대사(元宗大師) 탑비(塔碑) 혜진탑비(慧眞塔碑) (보물 제6호)

귀부의 거북머리는 눈을 부릅떠 정면을 바라보고 있는데, 눈꼬리가 길게 치켜올라가 매우 험상궂은 모습이다. 다리는 마치 땅을 밀치고 나가려는 듯 격동적이고, 발톱의 사실적 표현은 땅을 꼭 누르고 있는 듯하다. 목은 길지 않아 머리가 등에 바짝 붙어 있는 듯 하다.

거북 등에는 6각형의 귀갑무늬가 2중으로 벌집처럼 정연하게 조각되었는데 아무런 그림이나 글씨는 없고, 중앙에는 비신을 끼우는 비좌(碑座)를 돌출시켜 놓았다.

머릿돌은 모습이 직사각형에 가깝고, 입체감을 강조한 구름과 용무늬에서는 생동감이 넘치며 밑면에는 연꽃을 두르고 1단의 층급을 두었는데 왼쪽 상단 일부가 깨어졌다. 중앙에는 제목을 쓰는 네모칸을 두어 '慧目山 高達禪院 國師 元宗大師之碑(혜목산 고달선원 국사 원종대사지비)'라고 전서체로 새겼다.

비문에는 원종대사의 가문·출생·행적 그리고 고승으로서의 학덕 및 교화·입적 등에 관한 내용이 실려 있는데 특히 탑비를 세우도록 한 4대 광종에 대하여 황제(皇帝)라고 칭함으로써 그가 독자적 연호를 사용했고 고려는 황제를 칭하였다(建元稱帝, 건원칭제)는 것을 증명하고 있다.

伏願今上皇帝德被有裁次願國內安泰

엎드려 바라오니 금상황제의 덕이 모두에게 입혀지길 바라며 다음은 국내가 안전하고 태평하길 바랍니다. ...

(위 문장외에도 여러곳에서 황제를 칭하고 있다.)

여주시에서는 깨어진 비신 진품을 돌려달라고 지속적으로 요구하였으며 2010년부터 복원사업을 추진하여 2012년 복원작업을 시작, 2014년 고달사 터에 복제한 비신을 만들어 세웠다. 2016년에는 여주박물관 신관을 짓고 깨어진 비신 진품을 받아 와 101년만에 귀향한 '원종대사 탑비전'을 열어 자축하였다.

비문은 광종 때 재상을 지낸 김정언이 왕의 명을 받아 짓고 한림원 서박사를 지낸 장단열이 비문과 전액을 썼으며 이정순이 새겼다. 탑비는 스님이 원적에 든 후 17년 뒤인 975년(광종 26년)에 비로소 완성됐다.

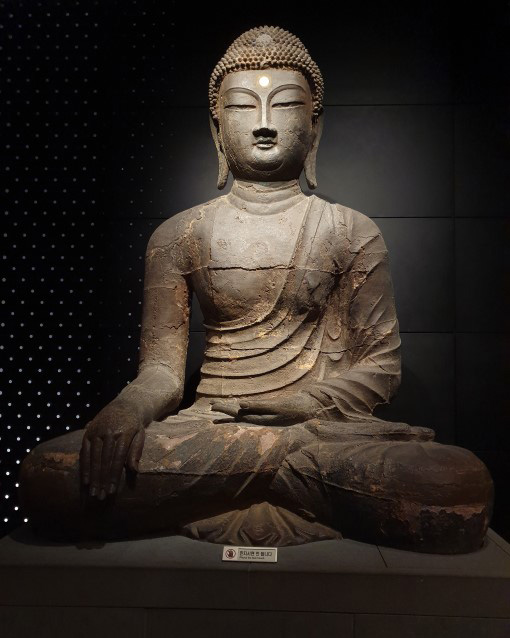

ㅇ 고달사지(高達寺址) 석조대좌(石造臺座) (보물 제8호)

사각의 지대석 위에 사각의 하대.중대.상대 받침돌을 각각 별개의 돌로 깎아서 올렸는데 상하대석은 연꽃잎을 앙련과 복련으로 새겨 서로 대칭되는 모습이나 하대석의 아랫부분에는 가로 세로 4개, 3개의 안상을 새겨 장식하였고 중대석은 커다란 안상을 하나 새겼을뿐 별다른 장식은 없다.

이 정도 규모의 대좌라면 그 위에 모셨을 불상의 크기를 쉽게 짐작할 수 있는데 국내최대라는 '하남 하사창동 철불(보물 제332호)'을 올려도 부족함이 없을듯 하다.

ㅇ 고달사지(高達寺址) 쌍사자 석등(雙獅子 石燈) (보물 제282호)

직사각형의 바닥돌 4면에 안상(眼象)을 2개씩 새기고, 아래받침돌 대신 2마리의 사자를 앉혀 놓았다. 사자는 좌우에서 앞발을 내밀고 웅크리고 있으며, 등 위로 구름이 솟아올라있다. 가운데받침돌에는 구름무늬를 돋을새김하였고, 윗받침돌에는 연꽃을 새겼다. 그 위에 놓인 화사석은 4면에 창을 뚫었다.

우리나라 쌍사자석등의 사자는 서있는 자세가 대부분인데, 이 석등은 웅크리고 앉은 모습이 특징이다.

이 석등이 서울로 오게된 연유를 보면, 일제시대때 머릿돌이 없는 석등을 폐사지에 놔둘수 없었던 총독부에서 인근마을 주민에게 관리를 맡겼는데 해방이 되어 관청기록은 사라지고 당사자는 사망하니 아무도 관여하지 않게되자 그의 아들이 서울(종로4가 OO예식장 주인?)에 팔아버렸다는 것이다.

나중에 정부에서 실물을 찾으니 보물지정 기록만 있고 현장에 석등이 없는 사태가 발생하였고 겨우겨우 찾아냈으나 돈을 주고 산 물건을 내놓을수 없다는 등의 실랑이로 한참 뒤에야 회수할 수 있었다고 하며 그래서 다시 고달사지로 돌아가지 못하고 경복궁 국립중앙박물관으로 보내졌다가 이촌동으로 이전하게 된것이다.

그후 현장 발굴중 지대석과 옥개석 등이 발견되어 제모습을 갖추게 되었으니 다행이며 이 석등 또한 고달사지로 돌아가야하는것 아닌지 모르겠다.

--------------------------------------------------------

필자는 이 분야의 전문가는 아니지만 나름대로 다양한 답사경험으로 볼 때에 '원종대사 승탑'(보물 제7호)과 '원종대사 탑비'(보물 제6호)는 제 짝이 아닌듯 싶다.

석조예술 감각이나 세부 특징 등을 고려할때 누구의 승탑인지 모른다는 '고달사지 승탑'(국보 제4호)이 원종대사의 승탑이 아닐까 싶다. 그래야 승탑과 탑비가 잘 맞아들어간다는 생각이다. 現 원종대사 승탑은 그 이후의 다른 스님인듯한데... 어떤 근거로 현재의 원종대사 승탑을 특정하였는지 궁금하다. (누가 이 부분을 연구해주었으면 싶다.)

이밖에도 고달사 터에는 미완성 귀부나 커다란 돌확(石槽:석조)도 남아있으며 수차례에 걸친 발굴조사를 통해 잘 정리된 부지와 상세한 설명판 등을 볼 수 있다.

그리고 고달사의 맥을 잇겠다는 의지로 요즘 자리잡은 같은 이름의 절집이 부지 바로 위쪽에 있으며 그 아래 조금 떨어져서는 신고달사가 생기는 등 어떻게든 그 명성에 끈을 대려는 노력으로 보인다.

십수년전만해도 잡초우거진 버려진 폐사지로 해질녘에 들리려면 한편으로 무섭기도 하였는데 지금은 주차장이나 화장실도 준비된 잘 정리된 유적지이며 네비게이션에 '고달사지'를 입력하면 안내한다.

단종(端宗) 어수정(御水井) (경기도 향토유적 제11호)

고달사지 못미처 고개너머에는 블루헤런 골프장이 있는데 동코스 6번홀 옆에 어린 임금 단종이 영월로 귀양가는 길에 마셨다는 샘물이 있어 어수정(御水井)이라고 부른다.

삼촌 세조에게 왕위를 빼앗기고 영월로 유배를 떠난 단종은 광나루에서 이포나루까지는 배를 타고 왔으며 이포나루에서 배를 내려 육로로 가는 길에 어수정에서 샘물로 갈증을 달래고 고달사지를 지나 우리가 둘러보았던 흥원창-법천사지-거돈사지를 거쳐 단강초등학교 자리 느티나무 아래서 쉬었기에 이곳을 단강정이라고 부른다는 것은 거돈사 답사때 설명한 바 있다.

이포대교 근처가 막국수로 유명한 천서리이며 그 옆으로는 신라의 파사왕때 쌓았다하여 '파사산성'으로 부르는 삼국시대 산성이 있고, 산 중턱에는 마애불도 있어 시간내어 올라볼 만하다.

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa

[계 속]

*사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자