[김신묵의 폐사지 답사] (8) 안성-봉업사지(奉業寺址) - 1편

입력 : 2021.02.05 12:51

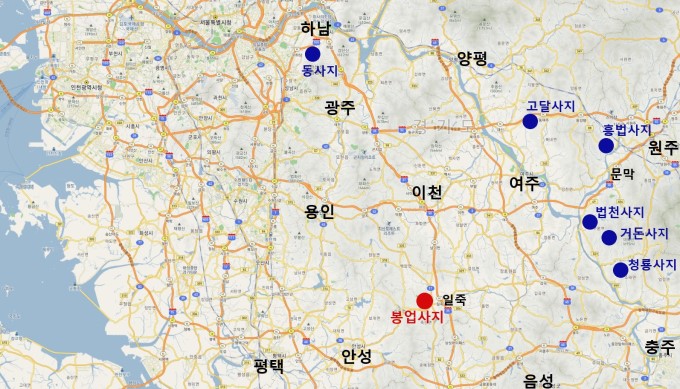

폐사지 답사, 그동안 충북 충주에서 북쪽 서울로 흐르는 남한강을 따라 올라가며 인접한 폐사지들을 찾아보았다

충주 청룡사지에서 시작하여 원주 거돈사지와 법천사지, 흥법사지를 거쳐 여주 고달사지를 지나 한양 턱 밑이라고 할 수 있는 하남 동사지까지 물길을 따라 거슬러 올라가며 찾아본 절집들은 그 대부분이 고려때 대찰(大刹)로 번성하다가 이후 폐사가 된 절집들이다.

그 연유를 찾아보면 불교를 국교로 삼은 고려때에는 왕실의 비호아래 크게 번성하였으나 유교 성리학을 통치이념으로 하는 조선이 건국된 후에는 억불숭유(抑佛崇儒) 정책으로 탄압을 받거나 고려 왕실을 섬기던 사찰을 외면하는 조선왕조의 배타적인 태도로 사세(寺勢)가 급격히 위축되다가 화재 등 자연재해나 병화(兵禍) 등으로 폐사되기에 이른 것으로 보인다.

일곱 번째 폐사지 답사는 남한강 수로(水路)를 벗어나 내륙 깊은 곳 경기도 안성시 죽산면 소재 '봉업사 터'이다.

중부고속도로 일죽 IC를 빠져나와 38번 국도를 타고 안성방향으로 향하면 바로 죽산인데 죽산면사무소 못미처 도로에서 멀지 않은 곳에 당간지주 한 쌍과 오층석탑 하나가 서있는 소공원처럼 생긴 부지가 나온다. 바로 봉업사 터인데 규모가 너무 작고 협소함에 먼저 실망하게 된다.

원래 이곳은 '죽산리 사지', '매곡리 폐사지' 등으로 부르던 절터였으나 당간지주는 그냥 쓰러져 있었고 여기저기 석재(石材)들이 널려 있으며 주변에 석탑과 미륵석불들이 여러개 있어 큰 절이 있었던 것으로만 짐작하고 있었다.

그러던중 1966년 5층석탑 주변 농지정리를 하다가 향로와 향완, 반자(飯子,쇠북) 등이 발견되었는데 그 표면에 봉업사(奉業寺)라고 새겨져 있으니 이곳이 바로 신증동국여지승람에서 말하는 ‘고려 태조의 진영을 모셨던 비봉산 아래의 봉업사’라는 것이 밝혀진것이다.

봉업사명 청동향로(보물 제1414호)의 뚜껑과 받침에 '奉業寺 三重大師 元ㅁ' 'ㅁㅁ十十六斤ㅁ'(봉업사 삼중대사 원ㅁ ㅁㅁ26근ㅁ)라는 명문(銘文)이 있어 구리 26근을 들여 원ㅁ 스님이 발원하여 만들었으며 절 이름이 봉업사(奉業寺)인줄 알게 되었다.

이후 1977년부터 여러차례 발굴조사를 진행하여 목탑터를 확인하였고 석탑의 탑지석과 막새, 평기와, 토기 등이 발견되었는데 화차사(華次寺)라고 새겨진 기와 명(銘)과 '태화(太和) 6년(832)' '영태(永泰) 2년(766)' 명(銘)의 기와, 탑지석 등으로 봉업사 이전 통일신라 시대에도 사찰이 있었음이 밝혀졌고 2003년 경기도 기념물 제189호로 지정되었다.

봉업사(奉業寺) : 고려 태조(太祖) 진전사원(眞殿寺院)

봉업사(奉業寺)는 개경의 봉은사, 논산 개태사와 함께 고려조 3대 국찰(國刹)로 알려졌으며 고려 태조 왕건의 진영(眞影)을 모셔 진전사원(眞殿寺院)이라고 부른다.

고려사(高麗史)에 의하면 공민왕이 홍건적의 난을 피하여 남쪽으로 피난(南遷, 남천)하였다가 1363년 2월 청주로부터 환도할 때 봉업사에 들려 태조의 진영을 알현하였다고 한다.

봉업사가 위치한 죽주(竹州, 안성의 옛 지명) 지역은 라말여초(羅末麗初, 신라말고려초)에 각지에 봉기한 호족들중 기훤이 터를 잡고 있었으며 궁예도 처음에는 기훤 휘하로 들어갔다가 멸시를 받자 양길에게 투항하여 훗날 거대세력으로 성장하였으며 기훤의 죽주는 결국 궁예의 장수 왕건에게 장악당하게 된다.

왕건이 후삼국을 통일하고 고려를 세운 후에는 각 지역의 호족들과 혼인을 통한 관계 설정으로 정국의 안정을 꾀하였으나 4대 광종에 이르러 지방 호족들을 숙청하고 중앙집권을 강화하는 개혁정책을 펴게되는데

이때 죽주지역은 개경으로부터 멀고 교통이 불편한 내륙지방으로 보이나 사실은 평택으로 이어지는 서해 경기만을 통하여 개경으로부터 해로(海路)가 연결되는 가까운 곳이었으며 서쪽으로는 청미천을 따라 남한강과 연결되는 수로(水路)가 있고 아래 삼남지방에서 올라오는 육로가 모이고 있어 핵심적인 중요지역이었다.

따라서 광종은 유사시 중앙군을 신속하게 전개시켜 지방호족을 제압하기 용이하고 사람과 물류가 모이는 지역을 직접 장악하려 하였으며 그곳에 왕실과 직접 연결되는 진전사찰(眞殿寺刹)을 세우게 되는데 봉업사도 그 일환으로 광종 때에 대규모 불사를 벌여 세운 것으로 보인다.

봉업사가 언제 어떻게 폐사 되었는지는 알려진 바 없으나 고려 멸망이후 조선 조에 들어와 급격히 사세(寺勢)가 약화되어 폐사된 것으로 보이니, 신증동국여지승람 죽산(竹山)편에 봉업사를 일러 '今只有石塔'(금지유석탑 : 다만 석탑이 있을뿐이다)라고 하였으며 역참제도의 정비로 주변에는 태평원(太平院)이 들어서게 된다.

흩어진 봉업사 문화재?

'봉업사 터'를 둘러보면 당간지주 한 쌍과 오층석탑 하나 뿐이며 전체 부지도 마치 소공원처럼 좁고 협소하여 실망(?)스럽다. 경기도 3대 거찰(巨刹)이며 고려조 3대 국찰(國刹)이라기에는 믿어지지가 않는다.

그러나 북쪽으로 산밑에는 '죽산리 3층석탑'과 '죽산리 석불입상'이 있고 그 동쪽으로는 매산리 석불입상, 소위 태평미륵이 있어 그 언저리까지 봉업사 영역이 아니었을까 싶으며

오층석탑과 불과 몇 십미터 떨어져 서 있는 당간지주도 훨씬 더 아래로 내려가 절집의 초입 어디쯤이 제 자리 였을테니 봉업사 영역은 더 확장되어야 할것이다.

뿐만아니라 이곳에서 7~8Km쯤 남쪽에 위치한 안성 칠장사에 있는 '봉업사지 석조여래입상'은 이곳에서 간 것이 확실하며 칠장사 대웅전 앞 '죽림리 삼층석탑'도 이 근처에서 굴러다니던 석탑부재들을 모아 봉업사지 가까운 강성원 목장에 세웠던 것을 2005년에 옮겨 세운 것이라고 하니

그렇다면 1966년 발굴때 나온 쇠북, 향로와 함께 봉업사 문화재는 여기저기 흩어진 이산가족이 되어 있는 것이다. 과연 봉업사(奉業寺)의 사격(寺格)이 대단하였고 그 권역이 만만치 않았음을 짐작 할 수 있다.

봉업사 관련 문화재

ㅇ 봉업사 터 (경기도 기념물 제189호)

- 당간지주 (경기도 문화재 제89호)

- 5층석탑 (보물 제435호)

ㅇ 봉업사 터 뒤편

- 죽산리 삼층석탑 (경기도 유형문화재 제78호)

- 죽산리 석불입상 (경기도 유형문화재 제97호)

- 매산리 석불입상 (경기도 유형문화재 제37호)

ㅇ 안성 칠장사

- 봉업사지 석조여래입상 (보물 제983호)

- 죽림리 삼층석탑 (경기도 유형문화재 제179호)

ㅇ 봉업사명 청동북 (보물 제576호) (연세대학교 박물관)

ㅇ 봉업사명 청동향로 (보물 제1414호) (삼성미술관 리움) 外

지금은 민간인 경작지가 된 너른 지역 대부분이 절 터였을것으로 보이며 석탑과 불상들의 현재 위치가 모두 제자리인지는 의문이 들지만 봉업사 터 답사는 뒤편의 삼층석탑과 2곳의 석불입상은 물론 죽산향교와 죽주산성도 올라보고 안성 칠장사까지 둘러보아야 전체를 가늠해 볼 수 있을듯하다.

봉업사 터 당간지주(경기도 유형문화재 제89호), 오층석탑 (보물 제435호)

ㅇ안성 죽산리 당간지주 (竹山里 幢竿支株) (경기도 유형문화재 제89호)

이 당간지주는 1980년까지만해도 아무도 관심없이 근처에 쓰러져 있던 것을 일으켜 세웠다고 하는데 뒤에 있는 오층석탑과 불과 50m 이내에 불과하다. 당간지주란 원래 사찰 밖 경계 쯤에 세우는 점을 고려하면 원래 제 자리라고 보기는 어렵다.

ㅇ안성 봉업사지 오층석탑 (奉業寺址 五層石塔) (보물 제435호)

기단과 1층 몸돌은 크기 때문에 여러장의 돌을 판석처럼 막아서 구현하였으며 2층 이상은 하나의 돌로 올렸는데 크기에 비해서 탑신에 새긴 모서리 기둥(隅柱, 우주)이 좁고 약해 보인다.

1층에는 문비가 아니라 감실(龕室)을 만들다 만 듯하며 지붕돌도 전체적으로 얇은 느낌에 큰 반전없이 평평하게 보인다. 층급받침은 모두를 5단으로 조각하였는데 전체적으로 솟구치는 느낌이 질서정연하다.

1968년 복원공사 때 사리장치와 유물 등이 발견되었다.

죽산리 삼층석탑(경기도 유형문화재 제78호), 죽산리 석불입상 (경기도 유형문화재 제97호), 매산리 석불입상 (경기도 유형문화재 제37호)

ㅇ안성 죽산리 삼층석탑 (竹山里 三層石塔) (경기도 유형문화재 제78호)

기단과 몸돌에는 모서리 기둥(隅柱, 우주)을 새겼으며, 기단부 덮개돌에는 연꽃잎을 옅게 새겼고 4단의 층급받침을 둔 두툼한 지붕돌은 평평한 느낌이다. 기단과 1층 몸돌이 지나치게 커서 전체적인 비례가 맞지 않는다.

통일신라 후기의 승려인 혜소국사가 세운 탑으로 전하는데 지금은 이곳 동네 사람들의 소원을 비는 대상이 되고 있다.

ㅇ안성 죽산리 석불입상 (竹山里石佛立像) (경기도 유형문화재 제97호)

높이 3.36m의 불상은 민머리 위에 지혜를 상징하는 상투 모양의 머리묶음(肉髻, 육계)이 큼직하다. 온화한 얼굴에 귀는 어깨까지 길게 늘어졌으며 시원하게 파인 목선 아래 통견을 걸쳤는데 옷 주름이 U자로 늘어지면서 발목 위까지 내려왔다.

왼 손은 자연스레 내려 손등이 바깥쪽을 향하며 오른 손은 허리춤까지 들어올려 손바닥을 보이고 있으나 조금 부자연스럽다.

크기가 높아서 보개 위로는 보이지 않으나 네모진 아랫면에는 연꽃무늬 등을 새겼는데 채색을 했었는지 붉은 색이 남아 있다. 보관은 법관들의 법모(法帽)를 연상케하는 무늬가 있을뿐 별다른 장식이나 꾸밈은 보이지 않으며

둥근 얼굴에 뾰족한 콧날인데 이마 한가운데 백호는 장식으로 붙였으나 떨어진 상태로 흔적만 남았으며 눈동자를 그리지 않아 눈을 감고 있는듯 하다. 말 그대로 태평한 모습인데 작은 입술은 역시 채색을 했었는지 붉은 색이 감돈다.

목에는 삼도가 뚜렷하고 옷은 오른쪽 어깨를 드러낸 우견편단으로 걸쳐 발목까지 내려오면서 과감한 크기로 옷주름을 표현하였는데 좌우 다리를 도드라지게 조각하여 상체와 하체가 구분된다.

오른손은 '두려움을 없애준다'는 시무외인인데 왼손은 자연스레 내려 손바닥을 보이는 '소원을 들어준다'는 여원인이 아니라 허리께로 들어올려 명치쯤을 향하고 있다.

석불 앞에는 역시 미완성의 5층석탑 (향토유적 제20호)이 단층기단과 1층 몸돌위에 1, 2, 3층 지붕돌이 포개져있고 노반 하나가 얹혀져 있다.

이 역시 주변 어딘가에 흩어져 있던 석재들을 모아 놓은 듯한데 불교 유적의 고단한 일생을 보는듯하여 마음이 짠하다.

*** 봉업사지 답사기는 양(量)이 많아 1, 2편으로 나누어 싣습니다.

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa

[계 속]

*사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자