[김신묵의 폐사지 답사] (10) 양주 회암사지(檜巖寺址) - 1편

입력 : 2021.02.19 14:09

지금까지 답사한 폐사지들은 대부분 羅末麗初(라말여초, 신라말 고려초) 번성했던 절집들이었는데 양주 회암사는 麗末鮮初(려말선초, 고려말 조선초) 조선 최대의 사찰로 꼽히는 대찰(大刹)이었으며 지금 남아있는 '회암사 터'는 국내 최대규모의 절 터이다.

구리-포천 고속도로를 타고 올라가다가 소흘JC에서 좌측 양주방향으로 분기(分岐)하여 옥정 톨게이트를 나오면 회암사지가 나오는데 폐사지 못미처 '회암사지 공원'이 잘 정비되어 있으며 2012년 10월에 개관한 '회암사지 박물관'이 있어 회암사지 출토 유물과 관련 자료들을 만날 수 있다.

공원 위로는 국내 최대의 절 터인 '회암사 터'가 십여차례 이상의 발굴, 정비를 거쳐 나름대로 정리된 모습으로 드넓게 펼쳐져 있으며, 절터를 지나 조금 더 걸어올라가면 천보산(天寶山) 자락에 위치한 회암사가 있는데 이 절은 (폐사지 근처에 같은 이름으로 최근에 지은 절이 아니라) 옛 회암사 3대화상 보탑(寶塔)을 지키기 위해 조선 명종때 폐사된 회암사 위쪽 암자 터에 1828년 (순조 28)에 지은 사찰로 어느새 200년이 된 고찰(古刹)이다.

▩ 회암사 터 (檜巖寺址) (사적 제128호)

회암사는 고려말에 전국 사찰의 총본사였다. 이후 조선전기에 불교계 여러종파가 선종과 교종으로 통폐합될때도 선종(禪宗)의 본찰로서 크게 번영하였다. 또한 당시 불교계를 이끌었던 지공, 나옹, 무학 등의 고승들이 머물렀던 최고의 가람이다.

회암사가 언제 창건되었는지는 정확하지 않다.

다만 원증국사(태고 보우)탑비에 '13세(1313년)에 출가하여 회암사(檜巖寺) 광지(廣智)의 제자가 되었다'고 하니 그때 이미 회암사가 있었던것이며, 현재의 회암사 절터에 걸맞는 대규모의 사찰로 중창된 것은 지공과 나옹에 의해서라고 한다.

즉, 고려말 충숙왕 13년(1326)에 고려에 들어온 인도의 고승 지공이 "회암사의 산수형세가 천축국의 나란타사와 같으니, 이곳에서 불법을 펼치면 크게 흥할것이다"라고 하였고 그 제자인 나옹이 그 뜻을 받들어 대대적인 중창 불사를 하였는데 그래서 지공선사 창건설이 전하기도 한다.

지공-나옹-무학 3화상(三和尙)과 회암사

지공의 제자가 나옹이며, 나옹의 제자가 무학이다. 들은 모두 원나라 연경에서 만나 스승과 제자로 연결되었으며 양주 회암사와 밀접한 인연으로 고려말 조선초 선승(禪僧)들의 법맥(法脈)을 잇는다.

지공이 원나라 연경으로 돌아간 후 나옹은 28세가 되던 1348년 유학을 떠나 원나라 법원사(法源寺)에서 지공을 만났으며 11년간 머물면서 3년은 지공문하에서 정진하고 이후 여러 곳을 다니다가 임제종의 평산처림(平山處林)과 지공 두 스승으로부터 법(法)을 이어받은후 원나라 황제를 뵙고 법회를 열 정도로 명성을 떨쳤다.

무학은 26세가 되던 1353년 원나라로 들어가 지공을 만났으며 이때 원나라 법천사(法天寺)에 머물던 나옹화상을 만났는데 무학의 법기(法器)를 알아본 나옹에 의해 2년뒤 사제지간이 되었다. 1363년(공민왕 12) 지공선사가 원나라에서 입적하였다. 10년 뒤 1372년 제자 달예(達睿)가 영골(靈骨)을 모셔오니 공민왕이 친히 사리를 모시어 회암사에 봉안했고 제자 나옹이 스승의 승탑과 탑비를 세웠다.

스승 지공으로부터 나란타사에 버금가는 절을 세우라는 당부를 받은 나옹이 중창불사를 벌이게 되니 회암사에는 나옹의 법문을 들으려는 사람들로 넘쳐났고 4년여 불사를 마치고 회향(준공) 법회를 열게 되는 1376년(우왕 2) 갑자기 밀양 영원사로 내려가라는 왕명이 떨어진다.

전국의 백성들, 특히 아녀자들이 일손을 멈추고 몰려들어 길이 막힐 지경이라 생업에 지장을 초래한다는 이유였으나 사실은 이때 조정을 장악한 배불(排佛)의 성리학자들이 수도 개경에서 멀지않은 양주땅에서 백성들에게 추앙받는 고승을 용납하기 어려웠던 것이다. 왕명에 따라 밀양으로 내려가던 나옹은 여주 신륵사에서 열반에 드니 그의 나이 57세로 그래서 나옹선사의 승탑이 신륵사와 회암사 두 곳에 있게 된것이다.

아무튼 나옹은 떠났으나 불사를 마친 회암사는 목은집(牧隱集)에 전하기를 '262칸에 15척 불상이 일곱구, 10척의 관음상이 있고 암자가 17곳'이라고 하니 당시 조선 최대규모였으며 전국사찰의 총 본산이라는 말에 걸맞는 규모가 된듯하다. 스승 나옹이 입적하자 무학은 자취를 감추었는데 아마도 쓰러져가는 고려왕조에 대한 기대를 접은 듯하며 이성계를 만나 꿈해몽을 해주며 왕이 될것이라 알려주었고 조선이 건국되자 무학은 왕사(王師)가 되어 회암사에 머물게 되었으며

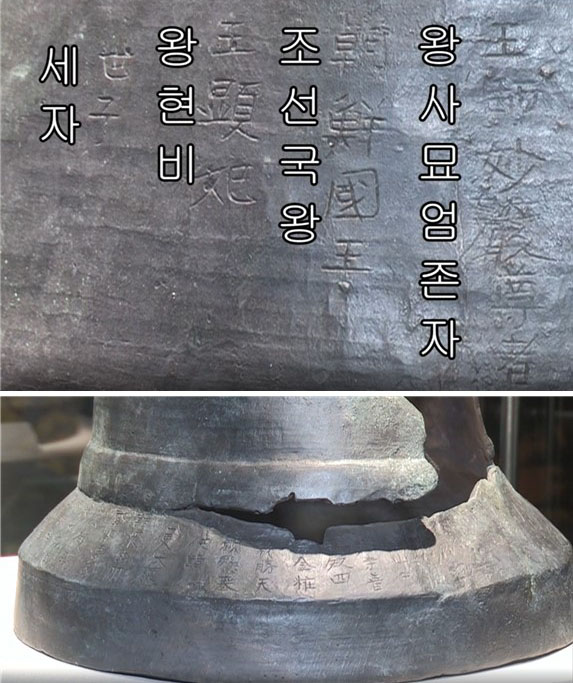

왕위에서 물러난 이성계도 이곳에 머무는 등 회암사가 조선왕실 사찰이 되니 가람의 구조가 궁궐과 비슷하여 입구의 중앙계단이 임금이 다니는 어도(御道)가 구분된 3도(道)로 되었으며 사찰 가운데 건물은 청기와 지붕을 얹은 정청(政廳)으로 이성계가 머문 곳이라고 한다.

무학대사가 1405년(태종5) 금강산 금장암에서 열반에 드니 태조 이성계는 자신의 정신적 스승이자 둘도 없는 벗이었던 무학대사를 위하여 '경기백성을 징발하여 회암사 북쪽에 왕사 무학자초(無學自超)의 승탑을 만들라'고 하였다. (조선왕조실록 태조 12권)

회암사의 흥망성쇠

이렇게 고려말 왕실지원으로 대찰(大刹)로 중건된 회암사는 조선초 국왕이 퇴위후 머물던 왕실사찰이기도 하였으며 동생 세종이 즉위하자 불교에 귀의한 효령대군이 수도 정진한 곳이며, 1471년(성종3) 세조비 정희왕후 명으로 사위 정현조(鄭顯祖)가 중창불사를 벌이는등 왕실의 든든한 지원을 받으며 번창하였다.

이후 억불숭유(抑佛崇儒) 정책으로 불교가 탄압받는 가운데 명맥을 유지하던 회암사는 중종비 문정왕후의 대폭적인 지원으로 불교 중흥에 나선 허응당 보우대사가 머물며 다시 한번 큰 중창불사를 벌이게 되니

1565년(명종20) 초파일을 앞두고 회암사 중창불사를 마친 보우대사는 낙성식을 겸한 무차대회(無遮大會:승려·속인을 가리지 않고 누구나 자유롭게 참여해 법문을 듣는 법회)를 열었으니 수천 명 승려가 참석하고 수만 명 불자들이 모여든 화려하고 엄청난 행사에 유학자들의 지탄과 반대상소가 빗발치게 된다.

더구나 명종의 외아들 순회세자가 13세로 요절하자 보우대사의 권유로 회암사 중창불사와 무차대회를 지원한 문정왕후가 64세의 고령에도 매일 냉수로 목욕재개하다가 결국 심한 독감으로 초파일 하루 전날 세상을 떠나니 그녀가 지원하던 불교중흥책은 15년만에 중단되었으며 보우대사는 다음날 제주도로 유배되어 죽음을 맞게된다.

여기까지가 고려말 지공선사가 낙점하고 나옹화상이 중창한 회암사가 조선초 무학대사와 이성계의 관계에 힘입어 왕실사찰이 된후 효령대군과 세조비 정희왕후의 지원을 거쳐 마지막 문정왕후와 보우대사의 중창으로 전국 제일의 선찰이 되기까지의 약 200년 과정이다.

이후 회암사는 유생들의 방화(放火)로 불타버렸다거나 임진왜란때 병화(兵火)로 소실되었다고 하는데 정확한 기록은 전하지 않는다. 다만 임진왜란 3년차인 1595년에 '회암사 옛 터의 큰 종을 녹여 조총을 만들겠다'는 선조실록의 기록을 보면 이때는 이미 폐사가 된 것으로 보인다.

다만 불에 탄 흔적들이 많고 지붕이 한번에 무너져내린 점등을 보아 어느 싯점에 한꺼번에 회암사 전체가 불타버린듯하며 회암사지에서 발굴되는 불상들이 목이 잘리고 몸통과 멀리서 나오는등 불교를 말살시키려는 세력에 의한 인위적인 해코지가 있었음을 짐작 할 수 있다.

회암사지 발굴, 조사

1964년에 사적 128호로 지정된 회암사지는 1998년부터 10차례 이상 발굴, 조사한 결과 일반적인 사찰과는 달리 궁궐과 유사한 건축양식을 갖추고 있음이 확인되었고, 왕실에서만 제한적으로 사용되었던 도자기류와 기와류 등 귀중한 유물이 다량으로 출토되어 고려말, 조선초 최대의 사찰로서의 위상과 면모를 확인할 수 있었다.

회암사지 아래 양주시립회암사지박물관에는 관련유물들을 잘 정리해놓고 상세히 설명해놓아서 현장 답사에 앞서 먼저 둘러보면 좋을듯하다.

그밖에도 발굴된 유물들을 박물관에 전시하고 있는데 지붕에 올리는 잡상이나 청기와 등은 궁궐이 아니면 보기 힘든 것들인바 회암사가 궁궐과 비슷한 구조로 지어졌다는 가설을 증명하고 있으며

엄청난 규모의 맷돌은 한때 전성기에는 3000여 명이 넘는 스님들이 있어서 같은 사찰에 있어도 얼굴을 모르는 일이 다반사였다는 이야기를 뒷받침하고 있다.

이 회암사지 승탑은 높이 6m 가까워 국내에서 가장 크다. 전체적인 모양도 전통적인 팔각원당형과는 달리 복잡하게 높은 기단위에 구(球)형으로 둥근 몸돌을 얹은후에 상륜부를 더한 모습이다.

그러나 7~8층은 족히 되어 보이는 받침대 부분도 기본적으로 하대, 중대, 상대로 나눌 수 있는바 여러개의 돌을 이어붙인 8각의 지대석 위에 역시 8각의 하대석을 얹고 중대석 2단, 상대석 2단 위에 받침대 3단을 놓고 둥근 공모양 몸돌을 얹었다.

중대석에는 8면에 청정함과 대자대비, 불국토를 상징하는 연화당초문을 큼직하게 새겼으며 윗돌에는 당초문을 촘촘하게 둘러 새기고 윗면에는 복련잎을 새겼다.

상대석에는 8면에 불법을 수호하는 신중상(神衆像)인 8부신장을 새겼으며 윗돌에는 중대석과 마찬가지로 당초문을 촘촘하게 둘러 새기고 윗면에는 복련잎을 새겼다.

상대석 위에는 윗부분을 둥근게 하여 복련잎을 새긴 8각받침돌을 놓고 그 위에 아무런 장식없는 원형 받침돌 하나를 놓고 앙련을 새긴 받침돌까지 3단을 놓아 공처럼 둥근 몸돌을 받치게 하였다.

지붕돌은 몸돌에 비해 덮는 면적이 좁고 경사가 급해서 조금은 불안하게 얹힌 느낌이며 연꽃을 새긴 둥근 노반과 보륜 2개, 둥근 보개와 보주를 순서대로 높직하게 올렸다.

조선왕조실록 등의 기록을 보면 1464년(세조 10) 4월 효령대군(孝寧大君) 이보(李補, 1396~1486)는 회암사 동쪽 언덕에 석종(石鐘)을 건립하고 석가여래(釋迦如來)의 사리(舍利)를 안치하며, 법회를 열어 『원각경(圓覺經)』을 강의하였는데 이날 저녁 여래가 공중에서 모습을 드러내고 사리가 분신(分身)하여 수백여 개가 되는 등의 기이한 현상이 나타났다고 한다.

여기서 말하는 석종과 현재 회암사 승탑의 건립 위치가 일치하여 부처님 진신사리탑이라는 주장과 함께 명종때 문정왕후 지시로 중창불사를 벌인 보우대사 승탑설도 있으나 그는 제주도로 유배가서 죽임을 당했기에 희박한 주장이라며 1472년(성종4) 중창을 주도한 처안(處安) 대사의 승탑이라는 주장에 무게가 실리고 있다.

현재는 지방문화재 (경기도 유형문화재 제52호)이나 보물 지정이 유력 검토되고 있다고 한다.

*** 회암사지 답사기는 양(量)이 많아 여러 편으로 나누어 싣습니다.

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa

[계 속]

*사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자