[김신묵의 폐사지 답사] (16) 강릉 신복사지 (神福寺址)

입력 : 2021.04.02 10:58 | 수정 : 2021.04.02 10:59

조선시대에 간행된 관찬사서 및 불교 사찰 관련 문헌에 기록이 전혀 남아 있지 않아 창건 역사 및 폐사 시기 등 그 내력을 살필 수 없다. 다만 강릉읍지인 『증수임영지(增修臨瀛誌)』(1933)에 신라 문성왕 때 명주 사굴산문(闍堀山門)을 개창한 범일선사(梵日禪師, 810~889)가 굴산사와 함께 창건한 것으로 전해오고 있으나 명확하지는 않다.

오래전부터 '심복사(尋福寺)' 또는 '신복사(神伏寺)'로 알려져 왔으나 일제강점기인 1936년과 1937년 '신복(神福)'이라는 두 글자가 새겨진 명문기와편이 발견되어 '신복사(神福寺)'로 부르게 되었다.

현재 폐사지에는 고려시대 전기의 뛰어난 석조미술품으로 평가되는 신복사지 석조보살좌상(보물 제84호)과 신복사지 삼층석탑(보물 제87호)이 있고 부지 정리된 절터만 있을 뿐 승탑이나 탑비 등은 없다.

보살의 얼굴은 풍만한데다가 만면에 웃음을 띠고 있어 복스럽게 보인다. 이마 중앙의 백호자리는 흔적만 패여있고 관 밑으로 드러난 머리카락은 어깨너머로 길게 늘어져 있으며, 어깨까지 내려오는 긴 귀의 양 끝에 구멍이 뚫려 있어 금속제 귀걸이를 끼웠던 것으로 보인다.

목에는 삼도(三道)를 새겼고 무늬 없는 목걸이와 팔찌를 두르고 있으며 양 어깨에서부터 걸쳐 내려진 옷자락은 몸의 굴곡을 따라 자연스럽게 표현되었다. 왼팔을 무릎 위에 올리고 무언가 움켜 쥔 형태의 두 손을 가슴에 꼭 붙이고 있는데 손 안에는 금속(金屬) 일부가 남아 있고 두 다리 사이에도 큼직한 철근이 2개 보이는데 훼손되어 원래의 모습과 기능을 알기 어렵다.

보살이 올라앉은 연화대좌는 지대석이 땅에 묻혀있어 무늬나 장식의 식별이 어려우며 그 위에 있어야 할 하대석은 현재 보이지 않고 바로 중대석을 얹었는데 좁아진 8각의 중대석은 면마다 안상을 큼직하게 새긴 단순한 모습이다.

상대석은 표면에 큼직큼직한 2겹의 연꽃잎을 앙련으로 새겼으며, 둥근 윗면은 안쪽이 파여있어 보살상을 끼워맞추는 형식으로 올렸는데 보살상 아랫면은 방석처럼 둥근 부분이 한 몸으로 되어있어 안정되게 끼울수 있게 하였고, 앞쪽 두 다리 사이에 있던 철근 2개는 보살상과 연화대좌를 연결, 고정하는 역할인듯 하다.

이 탑은 지대석부터 큼직하고 높직한 모습으로 윗면에는 연꽃잎을 빙 둘러 새겼는데 4각 모서리마다 귀꽃을 조각하였고 그 위에 올린 하층 기단은 지대석보다 낮아서 작아보이는데 각 면에는 안상을 3개씩 새긴 후 기단석보다 더 큰 덮개돌을 얹은 후 조금 줄어든 크기의 받침돌(별석)을 하나 더 얹었다.

그 받침돌(별석) 위에 올린 상층 기단은 하층 기단보다는 큰 규모인데 네 귀퉁이에는 우주(모퉁이 기둥)를 새겼고 마름모꼴처럼 위로 올라가면서 좁아지게 하여 안정된 모습을 보이고 있다.

상층기단에도 큼직한 덮개돌을 얹은 후 조금 줄어든 크기의 받침돌(별석)을 하나 더 얹은 후에 1층 몸돌을 올리니 석탑의 기단부만해도 많이 높아지고 복잡한 구조를 보이고 있다.

탑의 몸돌은 1층이 조금 크고 2, 3층은 과감하게 높이를 줄였는데 각 층마다 아래층 지붕돌 위에 다시 받침돌(별석)을 하나씩 추가하였으며, 각 층 몸돌에는 네 귀퉁이에 우주(모퉁이 기둥)를 새겼고 상층기단처럼 마름모꼴로 위로 올라가면서 좁아지게 하여 전체적으로 석탑이 매우 안정되게 보인다.

특히 1층 몸돌 남면에는 직사각형의 감실(龕室)모양 조각이 있는데 별도의 덮개나 문을 붙였었는지 못자국이 6개 남아 있다. 옥개석들은 평평한데 처마 끝이 치켜 올라간 것처럼 보이도록 깎아내었고 층급받침은 전부 3단이다. 상륜부는 노반, 복발, 보개, 보주가 올려져 있다.

---------------------------------------------

강릉에는 우리가 살펴 본 굴산사 터, 신복사 터 외에도 '관음리 절터(寺址)'와 '한송사 터'가 있는데 관음리 절터에는 5층 석탑과 약간의 석물이 남아있고, 한송사 터는 강릉 비행장 군부대 영역인지라 살펴 볼 수가 없다.

다만 한송사터에서 나온 2개의 석조보살좌상중 국보 제124호는 국립춘천박물관에, 보물 제81호는 강릉향토사료관(오죽헌內)에 있어 따로 찾아볼 수 있다.

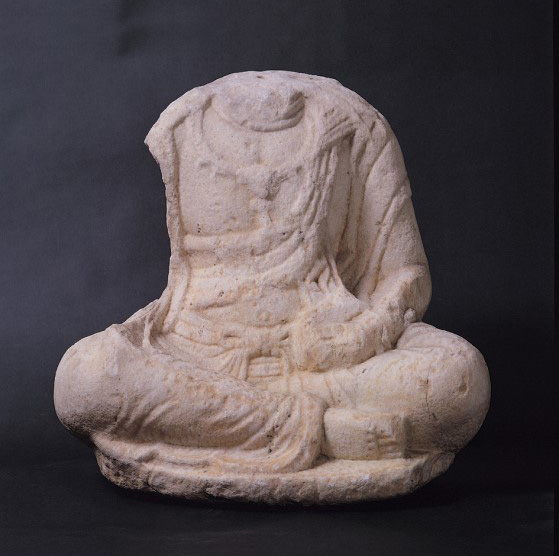

춘천에 있는 국보 제124호 보살상이 문수보살, 강릉 오죽헌에 있는 이 보살상을 보현보살로 보고 있는데 이 보살상은 오른팔과 머리 부분이 많이 훼손되었다.

앉은 모습이 가부좌가 아닌 그저 편하게 발을 모은 상태인데 이처럼 왼다리가 안으로 되면 좌서상(오른발이 안으로 되면 우서상)이라고 한다.

그밖에도 강릉 시내에는 대창리 당간지주 (보물 제82호), 수문리 당간지주 (보물 제83호)가 있고 강릉부 객사 임영관(臨瀛館) (사적 제388호)의 삼문(三門)인 객사문 (국보 제51호)등이 가깝게 있어 시내 구경과 함께 둘러보기 편하다.

그밖에도 오죽헌과 선교장, 경포호와 경포대 등이 있으며 허균과 허난설헌 생가 터도 잘 조성되어 있어 하루 이틀 시간내어 둘러 볼 만하다.

[계 속]

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa

*사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자