[김신묵의 폐사지 답사] (18) 양양-선림원지(禪林院址)

입력 : 2021.04.16 13:34

▩ 선림원 터(禪林院址) (강원도 기념물 제53호)

우리나라에 남종선(南宗禪)을 처음 들여와 선종불교 조계종의 종조(宗祖)로 추앙을 받는 도의선사가 주석한 진전사지로부터 20Km 남쪽, 방태산과 오대산 사이 구룡령을 넘어가는 미천골 계곡에 선림원 터(禪林院址)가 있다.

도의선사의 제자 염거화상이 머물던 곳으로 추정되는 이곳에는 현재 삼층석탑과 석등, 승탑과 탑비가 남아있고 발굴조사 후 정리된 사찰 터가 자연휴양림 들어가는 도로보다 높은 축대 위 산자락에 접하여 펼쳐져있는데 언듯 좁은듯 하지만 지형여건상 나름 넓은 곳이라는 생각이다.

이곳 절집에서 쌀 씻은 뜨물이 하류까지 흘러내려가므로 미천골(米川谷)이라고 불렀다는 전설이다.

염거 화상(廉巨 和尙)

도의 선사의 제자로 가지산문 2대 조사인 염거 화상은 스승 도의가 서라벌에서 배척당하여 설악산 자락에 주석하고 있을 때 제자가 되었으며 스승이 입적하자 그의 의발을 전수받아 선법(禪法)의 맥(脈)을 이었다.

이후 염거 화상은 주로 설악산 억성사(億聖寺)에 머무르면서 참선하였으며 다시 제자 체징(體澄)에게 법맥을 전하여 체징이 장흥 보림사를 중창함으로써 구산선문의 가지산문을 개산(開山)하게 되었으니 1조 도의, 2조 염거, 3조 체징으로 이어지는 법맥(法脈)을 갖게 된 것이다.

염거 화상이 주로 머물렀다는 설악산 억성사(億聖寺)가 어디인지는 확실치 않으나 이곳 선림원지(禪林院址) 또는 소림암지(少林庵址)로 추정하고 있는바 소림암은 속초 신흥사 동쪽에 있던 산내암자였는데 일제 강점기 이전에 폐사됐다고 하며

이곳 선림원지를 억성사지로 보는 이유는 현재 남아있는 홍각선사 탑비에 “함통(당 의종의 연호. 재위 859~873) 말에 다시 설악산의 억성사로 가서 … 금당과 불전을 이루었다.”는 내용에 따른 것인데, 생전에 가장 인연 있는 절에 사리탑과 탑비를 세운다는 점을 감안할 때 홍각선사 탑비가 세워진 선림원이 억성사일 가능성을 크게 본 까닭이다.

다만 염거화상의 승탑은 이곳이 아니라 엉뚱하게도 일제강점기때 원주 흥법사지에서 왔다고 전(傳)해지면서 서울 국립중앙박물관에 전시되고 있어 아이러니한데 우리나라 승탑중 가장 오래된 승탑으로 인정받고 있다. (진전사지 도의선사탑은 추정되고 있는 것임)

선림원(禪林院)

여늬 절집의 이름이라기보다 선원(禪院)의 명칭인듯한데 아마도 선승(禪僧)들이 모여서 참선하던 곳이었기 때문인듯 하다. 그러나 선림원은 원래 선종이 아닌 화엄종(교종) 사찰로 보이는데 1948년 한 벌목공이 이곳에서 발견한 범종에 순응(順應, ?~?) 스님의 이름이 새겨졌기 때문이다.

즉 순응(順應) 스님은 의상(義湘) - 상원(相元) - 신림(神琳)으로 이어지는 교맥을 이은 화엄학승으로 애장왕비의 등창을 고쳐주고 나라의 지원을 받아 해인사를 크게 고쳐 지었으니 그때가 애장왕 3년(802)이며, 2년후인 애장왕 5년(804)에 이 선림원 범종을 주조하였는데 범종 명문에 ‘상화상 순응 화상(上和上 順應和上)’으로 기록되어 있는 바 크게 존경받는 위치에 있었던 듯 하다.

이처럼 화엄종 스님이 범종을 주조한 선림원은 애초 화엄사찰로 창건됐거나 적어도 선찰로 바뀌기 전에는 화엄사찰이었음을 짐작할 수 있다,

폐사지에서 발견된 범종은 성덕왕 24년(725) 주조된 상원사종과 혜공왕 7년(771)에 주조된 성덕대왕신종에 이어 우리나라에서 세 번째로 오래된 종이었는데 관리하기가 어려워 오대산 월정사로 옮겼으나 6.25전쟁이 한참인 1951년 1월 월정사가 소실되면서 범종마저 불에 녹아버렸다.

참으로 아쉬운 일인데 국립춘천박물관에서는 불길에 녹아버린 파본과 함께 새롭게 복원한 범종을 함께 전시중이다.

동국대학교에서 1985년 절터를 발굴한 결과 금당지 주춧돌이나 다른 유물이 집단적으로 온전히 매몰되었고, 이후 유물이 발견되지 않은 것으로 미루어 900년을 전후한 어느 시기 산사태로 절터가 완전히 매몰된 후 재건되지 못한 것으로 추측되며 현재 사역(寺域)에서는 금당지와 조사전지, 승방지의 흔적을 찾아볼 수 있다.

선림원지 승탑 (禪林院址 僧塔) (보물 제447호)

선림원지에는 승탑과 탑비, 석등과 3층석탑이 한 점씩 남겨져 있는데 이들 대부분이 일제강점기에 완전히 파손되었던 것을 다시 수습하여 현재의 모습으로 복원한 것이다.

그중 승탑과 탑비가 한 쌍인지 의문인데, 탑비는 (비록 비신이 깨어지기는 했지만) '弘覺禪師碑銘(홍각선사비명)'이라고 머릿돌에 분명히 새겨져 있으나 승탑의 경우 몸돌부분은 없어지고 받침대만 남아있는데 홍각선사의 승탑이라고 확신하지 못하는 듯 하다.

전체적으로 팔각원당형 승탑이었을것으로 보이는데 사각형 지대석 위에 하대, 중대, 상대석이 올려져 있으며 2중의 하대석은 팔각의 아래받침돌과 큼직한 연꽃잎을 복련으로 새긴 윗돌로 되어 있는데 지대석과 한 몸인 팔각의 아래받침돌 각 면에는 안상을 새겼고 한 칸 건너씩 다양한 모습의 사자를 새긴 것이 눈길을 끈다.

하대석 위에는 중대석을 받치는 팔각 굄돌이 있고 그 위의 중대석과 상대석은 한 몸인데 높직한 둥근 모습의 중대석에는 구름과 용 무늬를 양각으로 새겼는데 매우 또렷한 모습으로 실감나게 표현하였으며 위로 올라가며 좁아지는 형태로 안정감을 주고 있다.

상대석은 역시 큼직한 2중 연꽃잎을 앙련으로 새겼는데 크기는 줄어들었지만 하대석과 대칭되는 모양을 취하고 있고 윗면에는 승탑의 몸돌을 받치는 굄돌이 튀어나온듯 남아있다.

중대석에 용무늬를 새기기 시작한 최초 승탑으로 보인다.

원래 화엄종(교종) 사찰이었던 선림원을 선종 사찰로 중창하면서 크게 키운 홍각선사의 공로를 기리기 위한 탑비로 통일신라 정강왕 원년(886)에 세워진 것으로 보인다.

받침역할을 하는 귀부의 거북은 사나운 표정으로 머리를 곧게 세우고 이마에는 어떤 장식(뿔?)을 꼽았었는지 홈이 깊게 패여있으며 거북 등에는 육각의 귀갑무늬가 별다른 글씨나 장식없이 소박하고 질서정연하게 새겨져 있다.

비석을 꼽아 세우는 네모난 받침대 비좌는 구름 무늬 위에 띠 모양을 둘러 돌려가며 안상을 새겼으며 윗면에는 연꽃잎을 촘촘하게 새겼다.

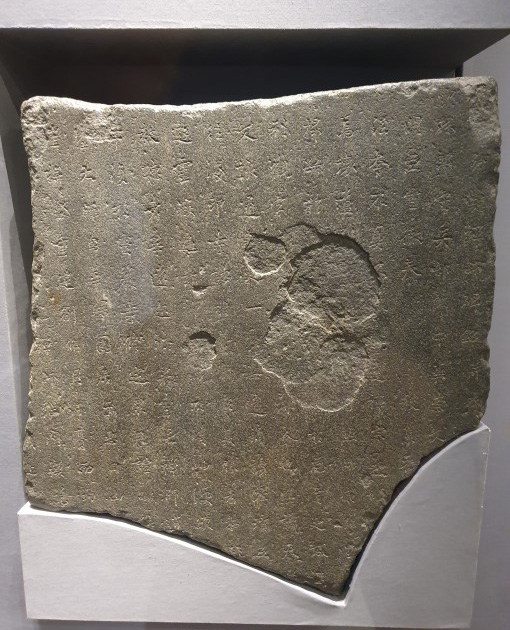

큼직한 이수(머릿돌)는 아랫쪽에 앙련 연꽃잎을 새긴 후 그 위로는 둥근 꽃모양의 구름무늬를 띠처럼 둘렀으며 상단에는 구름과 용이 엉킨 운용문(雲龍文)이 섬세하게 새겨졌는데 모두 7마리라고 한다. 이수 중앙에는 '弘覺禪師碑銘(홍각선사비명)'이라고 세로 2줄로 새겼다.

비문 전체가 식별되거나 기록으로 남아있지 않아서 가능한 부분만 되살린 것인지 최근 복원한 비문도 부분적으로만 글씨가 새겨져 있다.

원래의 비문은 승려 운철이 왕희지의 글씨를 집자(集字) 한 것인데 신라 후기에 왕희지의 글씨가 보급되었음을 보여주는 좋은 자료이다.

선림원지 석등 (禪林院址 石燈) (보물 제445호)

하대석은 승탑처럼 사각 지대석 위에 2중받침돌로 되어있는데 팔각의 아래받침돌 각 면에는 안상을 새겼으며 복련을 새긴 윗받침돌은 각 진곳마다 귀꽃을 새겨 돌출시킨 점이 특이하다.

그 위로는 중대석을 받치기 위한 굄돌은 2중 구조인데 구름무늬를 한층 올리고 다시 그 위에 평면의 8각 굄돌을 얹은 복잡한 모양이다.

특히 장고처럼 긴 모양의 중대석은 여러 층으로 되어 있는데 위와 아래는 구름무늬를 돌린 원형으로 되어 있으며 중앙으로 가면서 점차 홀쭉한 모습으로 가운데는 꽃모양 벨트를 두른 둥근부분이 정중앙에, 그 아래 위로는 대칭되게 앙련과 복련을 새긴 둥근 돌이 3단으로 되어 있고

상대석은 다시 하대석 아래받침돌 크기로 커지면서 큼직한 앙련 연꽃잎을 새겨 받쳤는데 윗면에는 화사석을 받치기 위한 평편한 팔각 굄돌을 얹었다. 석등의 몸돌이라 할 수 있는 8각의 화사석은 4면은 막히고 4면에는 창을 내었는데 8면의 아래부분에는 작은 사각형에 안생을 새겨 아름답다.

지붕돌은 8각의 모서리 선이 뚜렷하며, 추녀에는 아래받침돌에서 보았던 같은 모양의 귀꽃을 새겼으나 많이 훼손되어 안타깝다. 꼭대기에는 연꽃이 새겨진 머리장식의 작은 받침돌만 남아 있다.

선림원지 삼층석탑 (禪林院址 三層石塔) (보물 제444호)

네모난 지대석 위에 이중기단을 올렸는데 하층과 상층기단에는 각각 모서리 기둥(우주)과 가운데 기둥(탱주)을 새겼고 상층 기단에는 각 면에 2구씩 8부중상을 양각으로 조각하였다.

1, 2, 3층 몸돌은 모두 모서리 기둥(우주)만 새겼는데 1층 몸돌이 큼직하고 2, 3층은 절반으로 줄어들어 적절한 체감율을 보이고 있다. 각 지붕돌은 모두 5단의 층급받침을 새겼으며 전체적으로 두툼한 느낌이다.

상륜부는 노반위에 석재가 두어개 있는데 제 것이 아닌듯 맞지않아 보인다. 복원공사 전 기단부에서 소탑(小塔) 60여 기와 동탁(銅鐸) 1개가 발견되었다고하며 탑 앞에는 안상을 새긴 배례석(拜禮石)이 있다.

통일신라시대 금동보살입상 발굴, 정밀처리 완료

지난 2015년 10월 이곳 선림원지에서 금동보살입상이 출토되었는데 문화재 연구소에서 5년간 복원을 위한 보존처리를 완료하였다고 보도되었다. (2010.2.3일)

좌대 포함 50cm가 넘는 크기로 출토지가 정확한 불상중 가장 크다고 하며 대좌는 거의 대부분이 남아 있으나 광배는 많이 없어져 온전하지는 않아 아쉽다.

--------------------------------------

우리나라에 선종을 들여온 도의선사의 제자 염거화상이 주석했던 억성사(億聖寺)로 추정되는 선림원지. 현장에는 선종사찰로 중흥시킨 홍각선사의 사리탑으로 보이는 승탑의 하단부와 비명(碑名)이 분명한 탑비, 석등과 석탑이 남아있고 발굴 결과 드러난 금당이나 조사당 터가 정리되어 있다.

그런데 이 선림원지는 산림청에서 관리하는 미천골 휴양림 매표소를 지나 1Km쯤 들어가서 있는데 입구에서 입장권(유료)을 끊고 들어가라고 막아서는 탓에 갈때마다 실랑이를 벌이던 곳이다.

그것도 매표소 밖에 차를 세우고 걸어 들어갔다 나오면 무료라고 하는데 그 거리가 제법 만만치 않으며, 한 겨울이나 삼복 더위 또는 눈, 비오는 날씨에는 어쩌라는건지? 게다가 60세, 70세 노인이나 장애인 등이 포함된 단체는 어쩌라는건지?

뿐만아니라 차를 갖고 들어가도 30분 이내에 나오면 다시 환불해준다고 하는데 이것은 일반적인 유료주차장처럼 사람이나 물건만 내려놓고 나오는 경우 그렇다는 뜻이고 경내에 있는 문화재를 관람하는 경우와는 전혀 무관한 자체 규정일 뿐이다. 특히나 보물 문화재가 4개나 있는데 왕복 이동시간 포함 30분이라면 하나당 10분을 살펴보기도 바쁜 시간이다.

그렇다고 선림원지에 산림청에서 화장실이나 휴게실, 그늘막이나 급수시설 하나 해 놓은것 없이 매표소 안쪽에 있다는 이유만으로 답사꾼들에게 입장권을 끊으라고 하는 것은 타당해 보이지 않는다.

더구나 매표소 안쪽에는 이미 민가가 몇 채 들어서서 팬션 영업을 하고 있는데 그곳 이용객이나 주민들에게도 입장권을 끊고 있는지 물어보고 싶다. 무슨 일이던지 상식과 법리에 맞도록 하면 좋겠다.

그래서 산림청과 협의하라고 문화재청에 민원을 내었더니 다시 산림청으로 토스하여 당시 입장권 문제로 실랑이를 벌였던 그 직원이 답변서를 써서 보내는 해프닝을 벌이는 걸 보고는 더 말해 무엇하랴 싶었다.

(누군가 최근에 다녀왔는데 지금은 문화재 관람시 입장권을 끊으라고 하지 않는다고 하니 시정된 것이라면 만시지탄이지만 다행이다.)

[계 속]

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa

*사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자