[김신묵의 폐사지 답사] 폐사지답사 (20) 서산 보원사터(普願寺址)

입력 : 2021.04.30 09:49 | 수정 : 2021.04.30 09:51

백제의 미소로 알려진 국보 제84호 '서산마애삼존불'이 있는 곳에서 용현계곡을 따라 2Km쯤 더 들어가면 드넓은 폐사지가 나타난다. 상왕산 보원마을에 있는 이 절터는 '보원사 터'로 추정되다가 발굴 결과 '보원사(普願寺)'라고 명문(銘文)이 새겨진 기와조각이 나오므로써 사명(寺名)이 보원사라는 것이 확인되었다.

전남 장흥 보림사에 있는 보조선사 체징(體澄)의 탑비에 "보원사에서 구족계를 받았다(827)"고 되어있어 기록상 처음 보원사 이름이 확인되고 있고, 최치원의 화엄 10찰로 명시되어 당시에는 화엄종 사찰이었던 것으로 보이며 조선시대 신증동국여지승람에도 언급되는등 16세기까지는 유지된것으로 보이나 서산, 태안의 지방지(地方誌)에 강당사(講堂寺)로 바꿔 기록되거나 '호서읍지(湖西邑誌)(1871)'에는 철불(鐵佛)의 양손이 없다고 기록되어 이때쯤 사세(寺勢)가 많이 기울었던 것으로 보인다.

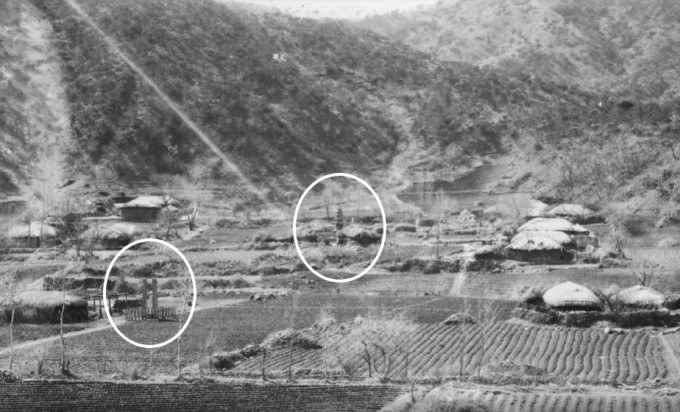

이곳은 지난 70년대에 목장부지로 정리되면서 민가들 철거가 이루어졌으며 특히 지난 2006년부터 10년 넘게 장기간에 걸친 발굴 조사가 진행되어 다수의 유구와 시설물, 기와편, 자기 등 각종 유물이 많이 출토되었으나 아쉽게도 백제와의 연관성 증명은 부족한 실정이다.

보원사 절터에는 석조(石槽, 보물 제102호)를 비롯하여 당간지주(보물 제103호)·오층석탑(보물 제104호)·법인국사보승탑(法印國師寶乘塔, 보물 제105호)·법인국사보승탑비(보물 제106호) 등이 있으며 이곳에서 발굴된 금동여래입상은 국립부여박물관에, 철조여래좌상은 국립중앙박물관에 전시되고 있다.

금이 가 깨진 부분을 접합하였는데 조각수법이 간결하고 소박하면서도 약 4톤의 물을 저장할 수 있을 정도로 규모가 커 웅장한 느낌을 주는데 이를 통해 당시 사찰의 규모를 짐작해볼 수 있다.

보원사지 당간지주 (普願寺址 幢竿支柱) (보물 제103호)

하층기단에는 모서리 기둥(우주)과 가운데 기둥(탱주)을 2개씩, 상층기단은 가운데 기둥을 하나씩 새겼으며, 1층 몸돌 아래에는 별도의 굄돌을 받쳤는데 고려 탑의 특징적인 모습이다.

지붕돌은 모두 4단의 층급받침을 또렷하게 새겼는데 1, 2층 지붕돌은 4개의 돌로 맞추었으며 모든 지붕돌이 얇고 넓어서 백제계 석탑 양식을 이어받은 것으로 보이는데 탑의 상륜부는 남아 있지 않고 노반석 위에 쇠기둥(刹柱, 찰주)만 피뢰침 처럼 솟아있다.

팔각원당형 승탑으로 팔각의 지대석 위에 팔각 받침돌을 올렸는데 각 면에 안상을 파고 그 안에 다양한 사자 모습을 양각으로 새겼다.

하대석은 통상 상대석과 대칭으로 복련을 새기는데 반하여 전혀 다른 형태로 모난 각을 없앤 둥근모습에 구름문양을 뭉게뭉게 새긴 가운데 실감나는 용의 모습을 표현하였고 모서리 부분에는 꽃모양을 새겼다.

중대석은 아무 장식없이 밋밋한 팔각형으로 상대석을 받치고 있으며 앙련을 새긴 상대석 윗부분에는 난간을 표현하였고 난간 칸마다 꽃무늬를 조각하여 특이하다. 팔각 받침돌부터 하대와 중대, 상대로 올라가면서 눈에 띄지 않게 조금씩 좁혀 올라가 전체적으로 안정감을 추구하고 있다.

높직한 8각 몸돌은 모서리에 기둥을 표현하고 각 면마다 조각을 새겼는데 앞, 뒤로는 문비와 자물쇠를 새겼고 나머지 면에는 사천왕상과 관(冠)을 쓴 인물상 2구를 새겼다.

팔각 지붕돌은 끝마다 귀꽃을 새겼는데 아쉽게도 많이 훼손되었으며 중대석도 크고 몸돌도 크고 지붕돌도 커서 다소 불안정해보이는데 지붕이 높이들려 경쾌해보이니 어느정도 상쇄되는 느낌이다.

상륜부는 복륜을 새긴 복발과 띠처럼 조각한 큼직한 보륜위에 보주가 올려져 있다. 전체적으로 화려하고 공력을 많이 들인 승탑이다.

법인국사 탄문(坦文)

북한산 장의사에서 신엄대덕에게 화엄경을 배운 화엄승이나 선종을 수용하여 교선융합에 이바지 한것으로 평가받는다.

그의 기도로 광종이 태어났다고 총애를 받았으며 광종은 그를 왕사로(968년), 국사로(974년) 봉하였으며 마지막에 가야산으로 옮겨 보원사에서 가부좌로 열반에 들자(975년) 시호를 법인(法印), 탑호는 보승(寶乘)이라 내렸다.

눈이 크게 튀어나온 사나운 모습의 거북은 목을 앞으로 빼고 네 발은 바닥에 붙인 채 자그마한 여의주을 물고있다. 거북등 귀갑무늬에는 왕(王)자 표시 없이 작은 꽃무늬를 차분하게 하나씩 새겼으며 네모난 비좌에 비신을 꽂아 세웠다.

크고 높직한 이수(머릿돌)는 구름무늬를 가득 새기고 좌우에서 용 4마리가 모이는 모습을 새겼는데 중앙의 제액(題額)에는 伽耶山普願寺故國師制贈諡法引三重大師之碑(가야산 보원사 고국사 제증시 법인삼중대사지비)라고 써 있다.

일제강점기때 이곳에서 출토되었다는 철불 2구가 국립중앙박물관에 전시되고 있는데 따로 만들어 붙였을 두 손은 떨어져 나간 상태인데 석가모니 부처가 취한 항마촉지인으로 보인다.

--------------------------------------------------------

보원사지 못미처 용현계곡 입구에서 옆구리 산자락을 타고 조금 올라가면 그 유명한 백제의 미소 '서산마애삼존불'(국보 제84호)이 있다.

1959년 나뭇꾼이 발견하여 세상에 나온 삼존불인데 그동안 보호각을 지었다 헐었다 사연도 많았지만 여전히 많은 사람들이 찾는 귀엽고 깜찍한 마애부처님이다.

사실 이 마애불이 발견되고 국보로 지정되는 등 세상에 알려지면서 보원사 절터에 대한 관심도 높아져서 12년이라는 긴세월동안 발굴조사가 이루어지기도 했던 것인데 혹시 이 마애불의 본사가 보원사가 아닐까 하는 가정을 해보았으나 관련된 사실을 찾지 못하고 있다.

보원사 터에서 바로 뒷산을 넘어 천천히 걸어도 2시간이면 개심사에 닿는다. 반대로 개심사를 둘러보고 보원사 터로 넘어와서 나가면서 백제의 미소 마애삼존불도 보고 가면 하루 일정으로 훌륭하다.

[계 속]

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa

*사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자