[김신묵의 폐사지 답사] 폐사지답사(25) 부여-정림사지(定林寺址)

입력 : 2021.06.04 11:12

백제(百濟) 고도(古都) 부여(扶餘)

답사를 다니며 부여(扶餘)를 들릴때마다 백제의 마지막 왕도(王都)라는 사실이 늘 가슴 한켠에 무언가 알지못할 애잔함을 느끼게 하는데 부여(扶餘)는 아직도 시(市)가 아니라 읍(邑)이라는 사실이 또 생뚱맞게 안스러운 느낌을 보태곤 한다.

도시가 작다거나 현대화 발전이 더디다거나 관광객등 찾아오는 외지인이 적다는 등의 이야기가 아니라 웬지 백제의 마지막 수도였으면 그에 걸맞는 남겨진 역사와 문화가 번성했던 흔적이 고스란히 남아주었으면 하는 바램일것이다.

몇 백년을 이어왔던 왕국의 수도였던 자리가 인구 2만 조금 넘는 읍(邑)으로 남아 왕궁이나 국찰(國刹)의 흔적 등을 온전하게 남기지 못한채 현대에 들어서도 융성하고 있지 못함을 보는 맘이 조금은 편치 않다.

그러나 문화와 역사를 찾아 유랑하듯 다니는 답사꾼들에게 부여는 정림사지(定林寺址) 하나만으로도 몇번을 찾아가도 질리지 않는 곳이다. 백제탑의 완성이자 모본(模本)인 정림사지 오층석탑이 있는 정림사 옛터를 찾아 가본다.

▩ 부여 정림사 터(定林寺 址) (사적 제301호)

서기 538년, 백제는 공주(웅진)에서 부여(사비)로 천도하여 나당연합군에 멸망한 660년까지 6대 123년동안 찬란한 문화의 꽃을 피웠으며 그 당시의 중심사찰이 이곳 정림사였다.

그때부터 정림사였는지는 관련된 기록이나 전하는 바가 없는데 1942년 발굴조사시 출토된 명문(銘文) 기와에 ‘太平八年戊辰定林寺大藏當草(태평팔년무진정림사대장당초)’라 새겨져 정림사가 알려졌다. 그러나 그 때는 고려 현종 19년인지라 그 이전에는 어땠는지는 알 수 없으니 고려시대에 백제 사찰의 강당위에 다시 건물을 짓고 대장전이라 했던 것으로 추측된다.

발굴조사에서 드러난 중문 앞의 연못이 정비되어 있고, 석불좌상을 보호하기 위한 건물은 1993년에 지었다. 백제 때에 세워진 5층석탑(국보 제9호)과 고려시대에 만들어진 석불좌상(보물 제108호)이 남아 있다. 출토유물로는 백제와 고려시대의 장식기와를 비롯하여 백제 벼루, 토기와 흙으로 빚은 불상들이 있다. (문화재청)

세계문화유산 '백제역사유적지구' 정림사지(定林寺址)

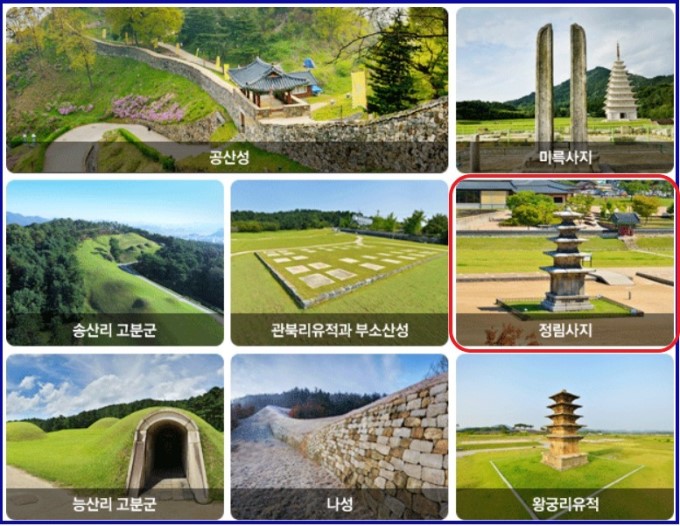

현재 우리나라는 모두 14개의 세계유산을 보유하고 있는데 그중 12번째로 2015년에 선정된 것이 '백제역사유적지구'이다. 기원전 18년부터 660년까지 700여년간 존재한 한반도의 고대국가 중 하나였던 백제(百濟)의 문화유산 관련지역 8곳을 하나로 묶어 등재한 것인데

공주시, 부여군, 익산시 등 3개 시·군의 8곳 문화유산으로 충남 공주시는 공산성(사적 제12호), 송산리 고분군(사적 제13호) 등 2곳, 충남 부여군은 관북리유적과 부소산성(사적 제428호와 사적 제5호), 능산리 고분군(사적 제14호), 정림사지(사적 제301호), 부여나성(사적 제68호) 등 4곳, 전북 익산시는 왕궁리유적(사적 제408호), 미륵사지(사적 제150호) 등 2곳이다.

이로써 충청권에서는 최초로 세계유산이 등재되었다. (이후 13번째 한국의 산사와 14번째 한국의 서원에서도 충청권이 추가되었다.)

기단은 각 면의 가운데와 모서리에 기둥돌을 끼워 놓았고, 탑신부의 각 층 몸돌에는 모서리마다 기둥을 세워놓았는데, 위아래가 좁고 가운데를 볼록하게 표현하는 목조건물의 배흘림기법을 이용하였다. 얇고 넓은 지붕돌은 처마의 네 귀퉁이에서 부드럽게 들려져 단아한 자태를 보여준다.

좁고 얕은 1단의 기단과 배흘림기법의 기둥표현, 얇고 넓은 지붕돌의 형태 등은 목조건물의 형식을 충실히 이행하면서도 단순한 모방이 아닌 세련되고 창의적인 조형을 보여주며, 전체의 형태가 매우 장중하고 아름답다. (문화재청)

백제 시대의 탑으로 온전히 남아있는 것은 이 정림사지 오층석탑(국보 제9호)과 익산의 미륵사지 석탑(국보 제11호)이다. 그중 익산의 미륵사지 석탑은 동, 서탑 중 서탑만 남아있는데 이마저 반쪽은 무너져 시멘트로 채운 무리한 보수를 오랫동안 방치하다가 최근에야 해체, 보수 후 (절반은 무너진 모습 그대로) 조립하였으니 그야말로 온전한 모습으로 남아있는 유일한 탑은 정림사지 오층석탑이다.

정림사지 오층석탑을 처음 보았을때 느낌은 유구무언, 할 말이 없다였다. 무어라 보태고 뺄 말없이 있는 그대로가 걸작이었다. 국보였다. 완벽이었다. 처음 마주할때 여성스럽고 부드럽다고 느꼈으며 그리 크지 않다고 느꼈는데 보면 볼수록 듬직하고 씩씩했으며 옆에 서보니 결코 작지않은 드물게 크고 무거운 석탑이었다.

백제의 장인들은 기존의 목조가 가진 문제점을 해결하기 위하여 석재를 택했다. 석탑을 표현함에 있어 목조탑을 재현하기에 그쳤으나 시간이 흐름에 따라 석재의 가공적 용이함을 위해 규모를 축소하고 세부형식을 간략화하였고, 정림사지 석탑이 축조되었다.

세부 구성형식이 정형화되지 못한 미륵사지 석탑에 비하여 정림사지 석탑은 정돈된 형식미와 세련된 완숙미를 보여준다. 목탑적인 기법을 보이지만 목조의 모방을 벗어나 창의적 변화를 시도하여 완벽한 구조미를 확립한 석탑양식의 시원(始原)이다.

정림사의 창건연대는 사비 천도 이후부터 백제 멸망 전까지인 538~660년에 석탑으로 건립되었는지, 혹은 목탑 이후에 석탑이 건립되었는지는 알 수 없다. 다만 탑의 양식으로 보아 미륵사지 석탑에서 진일보한 석탑으로서 전형적인 모습을 나타내고 있기 때문에 미륵사지 석탑보다는 다소 늦게 건립된 것으로 추정하고 있다.

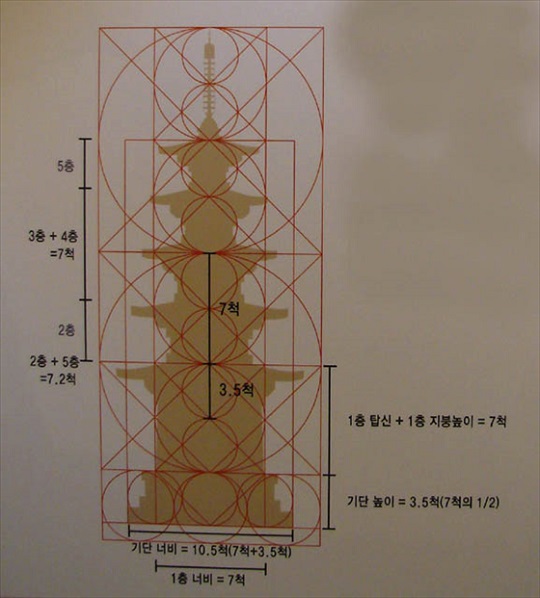

탑과 탑을 둘러싼 건물들의 배치와 구성은 매우 정교한 수치에 의하여 구성되었다. 탑이 아름다워 보이는 것은 우리가 자세히 알지 못하는 수리적 원리가 작용한 때문이다. 탑의 건립에서 가장 중요한 요소는 지대석의 크기이다. 지대석의 크기에 의하여 모든 탑은 높이와 너비가 결정된다. 정림사지 오층석탑은 지대석의 넓이가 14척(그 당시에 주로 사용하던 단위 '고려척')이며, 그 절반인 7척이 이 탑의 건립 기본단위가 되었다.

충청도와 전라도 지방을 답사하다 보면 이 정림사지 오층석탑을 닮은 탑을 많이 보게 된다. 대부분이 이 탑을 모방하여 만들었을 것이다. 그만큼 정림사지 석탑은 이 지역 석탑들의 표본이자 모범이자 모본(模本)이다. 백제를 대표하는 탑이었다.

소정방의 승전기념탑(?)

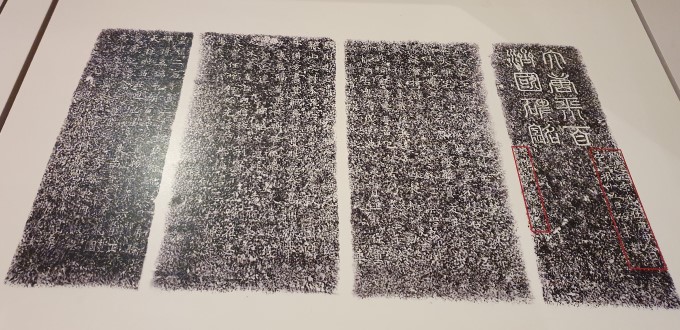

신라와의 연합군으로 백제를 멸망시킨 당나라 장수 소정방이 ‘大唐平百濟國碑銘(대당평백제국비명)' ’백제를 정벌한 기념탑’이라는 글귀를 이 탑에 남겨놓아, 한때는 ‘평제탑’이라고 잘못 불리어지는 수모를 겪기도 하였다.

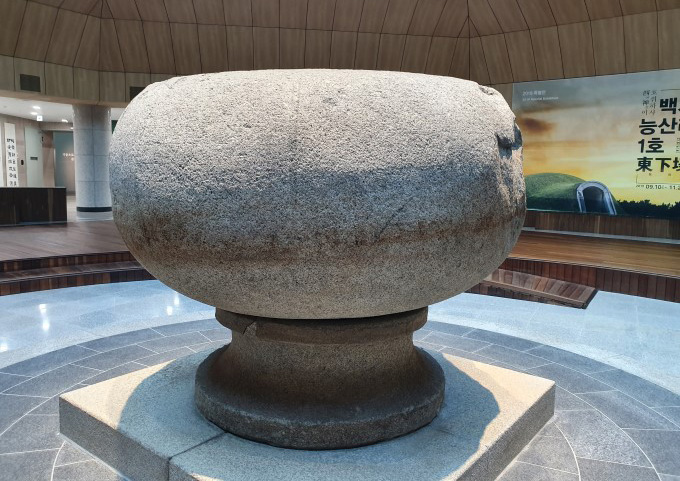

8각 지대석 위에 상대, 중대, 하대를 갖추었는데 부분적으로 훼손되기는 했으나 상대 윗면의 활짝 핀 연꽃 무늬와 중대석의 안상, 하대석의 복련 연꽃 무늬등이 식별 가능하다. 지대석에도 돌아가며 안상을 새겼다.

석불은 오른쪽 팔과 왼쪽 무릎 등이 마멸되어 겨우 형체만 남아 있지만 좁아진 어깨와 가슴으로 올라간 왼손의 표현으로 보아 왼손 검지 손가락을 오른손으로 감싸쥔 비로자나불을 형상화한 것으로 보인다.

현재 불상이 자리잡고 있는 위치가 백제시대 정림사지의 강당 자리로 이곳에서 발견된 명문기와를 통해 이 작품은 고려시대에 절을 고쳐 지을때 세운 본존불로 추정된다.

-------------------------------------------

정림사 터 바로 옆에는 '정림사지 박물관'이 있고 도로 하나 건너에는 '국립부여박물관'이 있다. 정림사지 복원 모형이나 석탑 관련 상세한 설명과 자료를 볼 수 있고 특히 1993년에 발견된 '금동대향로(국보 제287호)'가 있어 꼭 들려보기를 권한다.

또한 부여 최후의 보루였던 부소산성이 있고 남쪽 기슭에 관북리 왕궁터 등이 있어 백제 왕국의 자취를 살펴 볼 수 있다. 부소산성을 휘돌아 흐르는 백마강으로 삼천궁녀가 뛰어내렸다는 낙화암과 고란사도 있어 한바퀴 돌아보면 좋을 듯하다.

우리나라 최초의 인공정원이자 연꽃으로 유명한 궁남지(宮南池)와 칠지도가 나왔다고 전해지는 군수리 절터도 있어 제법 둘러볼 곳이 많다.

부여에서 멀지 않은 장하리에는 정림사지 오층석탑과 너무나 닮은 축소형 삼층석탑인 장하리 삼층석탑(보물 제184호)이 있고 은진미륵을 떠올리게하는 대형 석조미륵보살입상(보물 제217호)이 서 있는 대조사가 있다.