[김신묵의 폐사지 답사] 폐사지답사(26) 익산-미륵사지(彌勒寺址) [1편]

입력 : 2021.06.11 11:09 | 수정 : 2021.06.11 11:12

지금까지 충청, 경기, 강원 지역 폐사지들을 답사하였는데 그들은 대부분 통일신라 또는 고려때의 사찰들로 소위 말하는 라말여초(羅末麗初, 신라말 고려초)에 해당하는 절 터들이었다.

이제 전북 익산으로 내려가 미륵사(彌勒寺) 터를 답사하고자 하는데 이곳은 이루지 못한 왕국의 꿈이 서려있는 백제의 절 터이며 석탑의 시원(始原)이라고 할 수 있는 우리나라 최고(最古) 최대(最大)의 석탑이 있는 곳이다.

▩ 미륵사 터 (彌勒寺 址) (사적 제150호)

일제강점기때의 사진에서 보듯이 미륵사지 석탑(서탑)은 무너져내리고 있었으며 그 앞쪽의 넓은 땅은 (절터는 파묻힌채) 인근 주민들이 농사를 짓고 있었다. 전해오는 말에 의하면 농사짓는데 방해(?)가 될 정도로 많은 돌(石材)들이 나와 저마다 가져다가 집 짓는데 사용했다고 하며 그래서 지금도 주변 민가에는 잘 다듬은 장대석이나 주춧돌 등이 그대로 남아 있다고 한다.

일제 강점기에 조선총독부는 조선의 문화유산 실태 파악을 명목으로 조사사업을 실시하였으며 그 결과를 펴낸 '조선고적도보해설(朝鮮古跡圖譜解說)(1915년)'에서 미륵사지를 말하기를 '전라북도 익산군 금마면 폐허가 된 곳(廢址)에 있다. 창건시기는 양식으로 미루어보건대 통일신라 초기에 속하는 것으로 보인다. 삼국사기 성덕왕 8년(719)에 이 절이 흔들렸다는 기록이 실려있어 이 절이 처음 세워진 것은 그 이전일것이다.'라고 하였다.

이렇게 미륵사지를 조사한 일제는 1915년에 무너지는 석탑을 응급처방한다고 시멘트로 발라놓아 해방후에도 80년 넘게 계속 그 상태로 유지되어 오고 있었다.

미륵사 터 (彌勒寺 址) 발굴조사, 동탑 터(東塔 址) 발견

1966년 어느날 지금의 미륵사 터였던 농지에 물을 대기위하여 저수지 시설을 정비하던 주민들이 정체를 알 수 없는 기와조각들, 훼손된 불상의 손, 장대석 등이 쏟아져 나오자 동국대학교에 알려 홍사준 박사등이 긴급 발굴에 나서게 되었다.

발굴이 시작되자 갖가지 유물이 나오기 시작하였으며 특히 '彌勒寺(미륵사)'명 기와가 발견되어 삼국유사에 백제 무왕이 세웠다고 한 미륵사가 1400여년만에 세상에 나오게 되었는데 정부에서는 미륵사 폐사지를 사적 제150호 지정하였다.

그러나 미륵사지에 대한 본격적인 발굴은 8년이 지난 1974년에 그것도 중앙정부 예산이 제대로 배정되지 않아 지역대학인 원광대학이 '마한백제문화연구소'를 설립하여 발굴에 나섰는데 이때 석탑(서탑)과 마주보는 동쪽 자리에서 깊이 2m 지점에 네모진 11m 크기의 석탑 기단부가 발견되니 바로 동탑이 있던 자리였다.

동탑 터의 발굴 소식이 학계에 전해지자 큰 반향을 일으켰으며 이를 계기로 대대적인 발굴이 시작되니 1980년부터 2000년까지 16차례의 발굴조사를 거쳐 2016년에는 17차 발굴에 착수하기에 이르렀고 이렇게 진행된 80년대 발굴조사에서 백제후기 유물들이 대량으로 출토되어 미륵사의 창건연대가 7세기를 전후한 백제 末로 굳어지게 되었으며 1993년에는 동탑 자리에 9층석탑을 복원하였다.

2015년 7월에는 백제역사유적지구가 세계유산에 등재되어 미륵사지는 세계유산이 되었으며 2020년 기존의 미륵사지 유물전시관이 국립익산박물관으로 승격되어 새로운 박물관 건물을 준공, 개관하여 방문객들을 맞이하고 있다.

미륵사(彌勒寺) 창건 설화

삼국유사 무왕조(武王條)에 "어느날 무왕이 부인과 사자사에 행차하는 길에 용화산 아래 큰 못가에 도착하니 미륵삼존(彌勒三尊)이 못 속에서 나와 수레를 멈추고 경의를 표하였다. 왕비가 ‘이곳에 큰 절을 세우는 것이 소원’이라고 하니 왕이 허락하고 지명법사의 신통력으로 하룻밤 사이에 산을 허물어 못을 메워 평지를 만들고, 미륵법상 세 개와 회전, 탑, 낭무를 각각 세 곳에 세우고 절 이름을 미륵사(삼국사기에는 왕흥사)라고 하였다. 진평왕이 여러 공인들을 보내 돕게 하였는데 그 절은 지금도 보존되어 있다."라고 미륵사 창건설화를 전하고 있다.

그런데 지금 미륵사자 북쪽의 뒷산 미륵산(옛 용화산) 중턱에 작은 암자가 하나 있는데 1993년 이곳을 발굴조사하니 '獅子寺(사자사)'명 기와가 출토되어 무왕부부가 사자사를 찾아갔다는 삼국유사 설화와 일치하고 있으며

지명법사가 신통력으로 하룻밤 사이에 연못을 메웠다고 하는데 (하룻밤에 신통력으로 했다함은 다소 과장이 있다하더라도) 미륵사 터를 발굴결과 연못이 있던 자리임이 드러나니 연못을 메웠다는 것도 사실에 부합하는 것으로 보고있다.

또한 동탑지 발견에 이어 서탑과 동탑 사이에 목탑 터를 발굴하였고 각 탑마다 뒤편에 금당터가 확인되고 각 법당을 연결하는 회랑터를 찾아내니 3탑 3금당에 3회랑의 구조를 가졌다는 것이 확인되었다고 한다.

미륵사는 7세기 초 백제 무왕이 창건한 것이 확실하며, 당시 조금 앞서 건립된 신라의 황룡사와 맞먹는 대규모의 사찰이었던 것으로 보인다. 다만 황룡사가 화엄사상 사찰로 왕을 정점으로 하는 구조라면 미륵사는 일반 평민대중까지 용화세계로 인도한다는 미륵사상 사찰인 점이 주목된다.

이 미륵사가 언제 폐사되었는지는 확실하지 않으나 임진왜란 이후인 17세기부터 역사에서 사라졌으며 조선 영조때 무장의 선비 강후진이 쓴 와유록(臥遊錄)에 '미륵사에 오니 농부들이 탑위로 올라가 낮잠을 자고 있었으며 탑이 100여년 전에 부서졌다고 하더라'는 내용이 있어 이때 이미 폐사지가 되었음을 알 수 있다.

세계문화유산 '백제역사유적지구' 미륵사지(彌勒寺 址)

앞서 답사했던 부여의 정림사지와 함께 익산의 미륵사지 역시 지난 2015년에 우리나라 12번째 세계유산인 '백제역사유적지구'에 포함되어 세계유산으로 지정되었다.

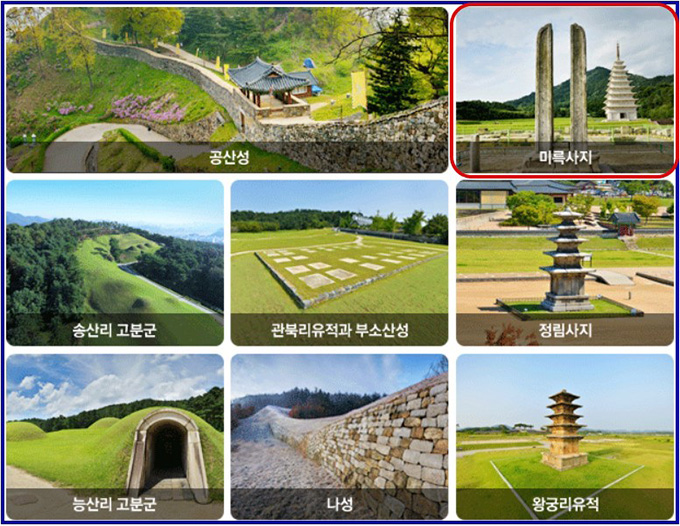

'백제역사유적지구'는 기원전 18년부터 660년까지 700여년간 존재한 한반도의 고대국가 중 하나였던 백제(百濟)의 문화유산 관련지역 8곳을 하나로 묶어 등재한 것인데 공주시, 부여군, 익산시 등 3개 시·군의 8곳 문화유산으로 충남 공주시는 공산성(사적 제12호), 송산리 고분군(사적 제13호) 등 2곳, 충남 부여군은 관북리유적과 부소산성(사적 제428호와 사적 제5호), 능산리 고분군(사적 제14호), 정림사지(사적 제301호), 부여나성(사적 제68호) 등 4곳, 전북 익산시는 왕궁리유적(사적 제408호), 미륵사지(사적 제150호) 등 2곳이다.

현재 미륵사 터에는 미륵사지 석탑(서탑, 국보 제11호)과 미륵사지 당간지주 2기(보물 제236호)가 서 있으며 1993년 복원한 동탑과 중앙의 목탑터를 비롯해 금당터 3곳과 회랑터, 연화대좌와 많은 석재 부자재 등을 볼 수 있다. 또한 미륵사지에 개설된 국립익산박물관에는 금동향로(보물 제1753호)와 서탑출토 사리장엄구(보물 제1991호)를 비롯해 상세한 자료들이 전시되어 있다.

미륵사지 석탑 (彌勒寺址 石塔) (국보 제11호)

미륵사지 석탑은 목탑과 같이 낮은 1단 기단이며, 탑신은 1층 몸돌 각 면마다 3칸씩을 나누고 가운데칸에 문을 만들어 사방으로 내부가 통하게 하였고 (실제 사람이 들어갈수도 있다) 내부 중앙에는 거대한 사각형 기둥을 세웠고 1층 몸돌 네 면에는 모서리기둥을 세웠는데 목조건축의 배흘림 기법이다.

기둥과 지붕이 만나는 처마부분도 목조건축 방식이다. 지붕돌은 얇고 넓으며, 네 귀퉁이에 이르러서 살짝 치켜 올려진다. 2층부터는 탑신이 얕아지고 부분별 표현이 간략화되며, 지붕돌도 1층보다 너비가 줄며 같은 수법을 보이고 있다. 네 귀퉁이 수호 석인상 3개가 남아 있다. 양식상 목탑에서 석탑으로 이행하는 과정을 충실하게 보여주는 중요한 문화재이다. (문화재청)

1915년에 임시방편으로 시멘트가 발라진채 80년 넘게 방치(?) 되었던 서탑을 전면 해체후 보수, 정비하기로 1999년에 결정하고 2001년부터 본격 시작하여 2017년 1월에 조립을 마쳤으며 2018년 일반에 공개하는등...통칭하여 20년간 200억 공사로 우리나라 문화재 복원 사상 최장기간이 걸린 대역사로 기록된다. (기간이 아닌 복원비용으로는 남대문 복원이 최고 금액으로 알려져 있다.)

복원은 9층이 아닌 무너진채 남아있던 6층의 모습을 되살리는 것으로 하였으며 수리가 완료된 탑의 높이는 14.5m, 폭은 12.5m, 무게는 약 1,830톤에 이른다.

동탑처럼 상상복원으로 9층을 올릴까 걱정하였는데 6층까지 남아있던 모습만 되살린것은 다행스런 일이다.

시멘트로 보수(?)한 일본인들...

1910년 첫 조사 5년뒤인 1915년 12월, 석탑은 콘크리트로 보수되는데 구체적인 수리내용은 알 수 없지만 밑그림(原圖)으로 남아있는 설계도의 일부가 전하여 당시 모습을 정확하게 표현하고 있는데 옛 부재를 재사용할 부분, 보수가 필요한 부분, 새로운 부재를 사용할 부분등으로 표시하였으며 콘크리트와 철근을 사용하여 보수하였고 불안정한 곳의 아래에는 간주석을 추가로 받쳤는데 표면에 '大正4年(1915)'이라고 새겨져있다.

혹자는 1915년 응급보수한 일제의 조치는 (귀중한 문화재에 시멘트를 들이붓다니 말이 되냐고 하지만) 당시로서는 최신의 보수자재인 시멘트를 사용한 것이며, 그나마 조치하여 더이상 붕괴를 막았다고 말하지만 일본땅 어디에도 자기들 문화재를 그렇게 보수한 것은 없다고 잘한 일은 아니라는 반론도 만만치 않다.

미륵사지 동탑(東塔)의 발굴, 복원

국보 제11호 미륵사지 석탑(서탑)은 미륵사 건립 당시 세운 3개의 탑중 서쪽에 있는 탑으로 우리나라 석탑중 가장 오랜 탑이나 절반 넘게 무너지고 석재들은 유실되어 원래의 모습이나 층수를 알 수 없어 7층, 또는 9층탑으로 추정하고 있었다.

그러던중 1974년 동탑 터가 발굴되면서 석탑의 원형을 찾게 되었는데 특히 7, 8, 9층 옥개석이 발견되었고 상륜부의 기초가 되는 노반석이 나옴으로써 최상층 옥개석인 9층과 맞춤맞게 들어맞음으로써 9층탑으로 밝혀졌으며

1993년에 정밀측정복원도에 따라 동탑을 9층으로 복원하니 그 높이가 27.67m로 아파트 10층 높이에 달하며 그동안 가장 큰 석탑이라는 정림사지 5층석탑의 8.33m 보다 세 배이상 큰 석탑이 되었으니 '동방석탑중 최고'라는 동국여지승람이 실현된것이다.

그러나 1000년이 넘는 세월을 지켜온 서탑이 석공의 피와 땀으로 이루어진 귀한 모습인데 비하여 기계로 재단한 석재로 쌓아올린 동탑의 모습은 생뚱맞기 짝이 없고 상상으로 복원한 문화재라는 비판을 함께 받아야만 했다.