[김신묵의 폐사지 답사-28] 익산 왕궁리사지(王宮里寺址), 제석사지(帝釋寺址)

입력 : 2021.06.25 15:32

미륵사가 있는 익산시 금마면에 인접한 왕궁면 왕궁리는 (이름이 왕궁,王宮) '마한때의 왕궁터'라고 그리 불렀는데 이곳을 발굴조사한 결과 삼한시대 유적은 확실치 않고 백제 무왕대의 왕궁유적과 후대의 사찰유적이 같은 지역에 위치한 복합유적으로 확인되었다.

즉 백제 무왕시대에 이곳에 왕궁을 지었으나 백제 말기를 전후하여 주요 건물을 철거하고 그 위에 다시 사찰을 조성하여 통일신라기까지 경영된 것으로 보이며 부분적으로 고려시대 건물 흔적도 확인되고 있어 '왕궁리 유적' 또는 '왕궁리 사지(寺址)'로 부르고 있다.

▩ 왕궁리 유적(遺蹟) (사적 제408호)

드물게 왕궁터와 사찰이 겹쳤던 복합유적인지라 폐사지 답사를 하고 있지만 왕궁 이야기를 먼저 짚고 가야 한다. 왕궁리(옛 왕궁평)는 마한 시대부터 왕궁이었다고 전해지는 곳으로 마한의 도읍지설, 백제 무왕의 천도설이나 별도(別都)설, 안승의 보덕국설, 후백제 견훤의 도읍설 등이 전해지던 곳이다.

물론 왕궁리유적이 백제의 궁성터라는 직접적인 기록은 없다. 그러나 오래전부터 『대동지지』(김정호)의 ´익산 별도(別都)´ 기록과 「관세음응험기」(일본 청렴원 발견)의 ´백제 무왕 지모밀지(枳慕蜜地) 천도´ 기록이 있으며 발굴조사 결과 적어도 세 시기(백제 후기∼통일신라 후기)를 지나면서 만들어진 것으로 보고 있는데 특히 백제 무왕대에 조성되었다는 것이 중론이다.

왕궁리유적은 평지성 구릉에 남북 492m, 동서 234m, 폭 3m 내외의 궁장(담장)을 두른 후, 내부에 경사면을 따라 4단의 석축을 쌓고 평탄대지를 조성하여 정무공간과 생활공간, 후원공간을 배치한 궁성유적이다.

왕궁내부는 1:1또는 2:1의 비율로 공간을 분할하여 처음부터 치밀한 계획에 의해 조성되었으며, 전체 공간을 1/2로 나누어 남측은 의례와 생활공간, 북측은 후원과 공방으로 사용되었다. 남측의 의례ㆍ생활공간에는 4단의 동서석축을 쌓아 전반부는 의례와 의식을 위한 공간, 후반부는 생활공간으로 활용하였다.북측은 정원유적과 후원, 왕궁 내의 중요 필수품인 금, 유리, 동 등을 생산 하던 공방지(폐기장), 백제 최고의 화장실유적 등이 조사되었다.

왕궁에서 사찰로 바뀌다

궁성으로의 역할이 끝난 뒤에는 탑-금당-강당으로 구성된 1탑 1금당식 사찰로 그 성격이 변화되었는대, 이는 유적의 중심부에 있는 오층석탑과 그 주변에서 조사된 건물지를 통해서 밝혀졌다.

백제왕궁은 일정기간 운영되다 왕궁의 중요 건물을 철거하고 그 위에 탑과 금당, 강당 등 사찰로 변화된다. 왕궁에서 사찰로 변화되는 이유와 시기를 파악할 수 있는 직접적인 자료는 없다.

발굴조사 과정 왕궁의 서측 담장과 북측 담장 주변에서 ‘대관관사(大官官寺)’명 기와가 다수 수습되었는데, 『삼국사기』 신라본기 태종무열왕 8년 6월조에 ‘대관사의 우물물이 핏빛으로 변하고 금마군의 땅에서 5보가 흘렀다’는 기록이 있다. 이는 661년의 기록으로 금마군의 ‘대관사’가 왕궁리유적의 사찰 이름인 ‘대관관사’와 같은 사찰로 볼 수 있다면 왕궁에서 사찰로 변화 되는 시기는 늦어도 백제 의자왕대일 것으로 보인다.

그렇다면 왕궁에서 사찰로의 변화계기를 알아보기 전에 백제왕궁의 운영시기를 생각해 볼 필요가 있다. 백제왕궁의 운영 중심은 백제 무왕대임을 의심할 여지가 없지만 시작과 끝부분에 대해서는 의견 차이가 있다. 익산 경영의 시작은 무왕대 이전에 법왕이나 위덕왕까지 올려보기도 하고, 부여로 다시 돌아간 시기에 대해서는 의자왕대임은 분명하지만 일부에서는 무왕 말기로 보기도 한다.

결국 백제왕궁을 경영하는 과정에는 왕궁유적의 왕궁이 운영되었지만 부여로 수도를 옮긴 이후에 사찰로 변화 되었다고 생각된다. 이러한 변화의 계기가 무왕이 돌아가셔서 익산쌍릉에 안장되자 의자왕이 무왕의 명복을 빌기 위한 ‘원찰(願刹)’로 운영하기 위해서 왕궁을 사찰로 변화 시킨 것으로 볼 수 있다. 그러한 이유는 왕궁의 중심축과 사찰의 중심축이 같고, 사찰의 배치가 일반적인 백제사찰과는 달리 탑과 금당, 강당은 있지만 회랑이 없고 대신 왕궁의 문과 담장을 그대로 사용하였다.

또한 사찰 건물이 들어서는 곳을 제외한 나머지 지역에서는 백제왕궁의 건물도 남아 있었을 것으로 보기 때문이다. 백제왕궁에서 사찰로 변화 되었지만 단순한 사찰이 아니라 왕궁과 관련된 사찰로 볼 수 있는데, 사찰유적 주변에서 ‘왕궁사(王宮寺)’, ‘대관관사(大官官寺)’, ‘관궁사(官宮寺)’명 기와가 출토 되고 있어서 이러한 추정을 뒷받침해 주고 있다.

왕궁에서 사찰로 변화되던 시기에는 현재와 같이 석탑이 아니라 목탑이 있었던 것으로 보인다. 석탑 하부에서 폭 17m의 방형 판축층이 확인되었으며, 1965년 왕궁리5층석탑 해체보수 과정에서 품(品)자형의 사리공과 함께 8각 사천주 등 목탑의 내부 구조가 남아 있었기 때문이다. (왕궁리유물전시관)

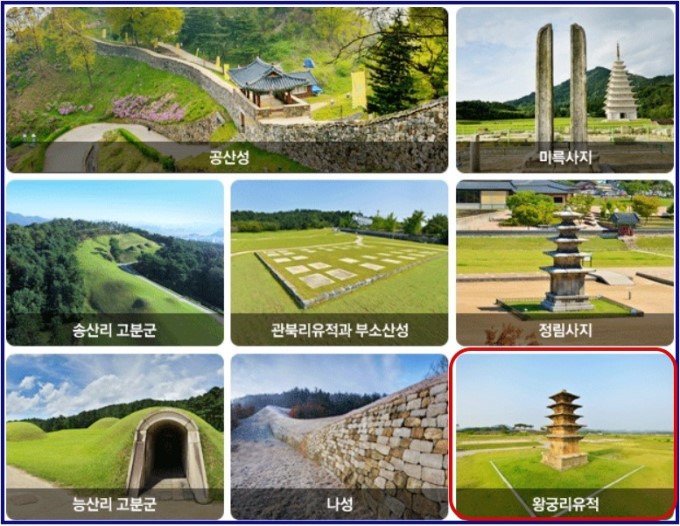

세계문화유산 '백제역사유적지구' 왕궁리유적 (王宮里 遺蹟)

앞서 답사했던 부여의 정림사지, 익산의 미륵사지와 함께 이곳 왕궁리 유적 역시 지난 2015년에 우리나라 12번째 세계유산인 '백제역사유적지구'에 포함되어 세계유산으로 지정되었다.

현재 왕궁리 유적지에는 2008년 개관한 왕궁리 유적전시관이 있어 왕궁리 유적에 관한 상세한 설명과 출토 유물 등을 전시하고 있고 국보 제289호 '왕궁리 오층석탑'이 남아 이곳이 절 터였음을 웅변하고 있다.

다만 1965년 오층석탑을 수리 보수중에 나온 유물들(국보 제123호)은 이곳 전시관이 아닌 국립전주박물관에 가 있어 동시에 함께 볼 수 없는 점이 아쉽다.

왕궁리 오층석탑 (五層石塔) (국보 제289호)

1단의 기단(基壇) 위로 5층의 탑신(塔身)을 올린 모습으로, 기단부가 파묻혀 있던 것을 1965년 해체하여 수리하면서 원래의 모습이 드러났다.

탑의 기단은 네 모서리에 8각으로 깎은 주춧돌을 기둥삼아 놓고, 기둥과 기둥 사이에는 길고 큰 네모난 돌을 지그재그로 맞물리게 여러 층 쌓아 올려놓아 목조탑의 형식을 석탑에서 그대로 재현하고 있다. 이 팔각기둥과 네모난 돌들 사이는 흙을 다져서 메웠는데 이 속에서 백제시대의 기와조각이 발견되기도 하였다. 발굴 중에 기단 각 면의 가운데에 2개씩 기둥조각을 새긴 것이 드러났으며, 탑의 1층 지붕돌 가운데와 탑의 중심기둥을 받치는 주춧돌에서 사리장치가 발견되었다.

1층부터 5층까지 탑신부 몸돌의 네 모서리마다 기둥 모양을 새겼으며, 1층 몸돌에는 다시 면의 가운데에 2개씩 기둥 모양을 조각했다. 지붕돌은 얇고 밑은 반듯하나, 네 귀퉁이에서 가볍게 위로 치켜 올려져 있으며, 방울을 달았던 구멍이 뚫려 있다. 각 층 지붕돌의 윗면에는 몸돌을 받치기 위해 다른 돌을 끼워놓았다. 5층 지붕돌 위에는 탑머리장식이 남아있다.

지붕돌이 얇고 넓어 빗물을 받는 낙수면이 평평한 점이나, 탑신부 1층의 지붕돌이 기단보다 넓은 점 등 백제석탑의 양식을 일부 유지하고 있다. (문화재청)

이 석탑을 보고 있노라면 미륵사지 석탑(서탑)이 떠오르고 정림사지 오층석탑이 떠오른다. 백제탑 특유의 이미지가 강렬하여 절로 오버랩 되는 것인데 충청도와 전라도 지역에서 흔히 볼 수 있는 백제계 석탑의 레이아웃이다.

다만 현재 학계에서 인정하는 순수 백제탑은 미륵사지 석탑과 정림사지 오층석탑 2개뿐이며 아쉽게도 이곳 왕궁리 오층석탑은 백제탑이나 통일신라탑이 아닌 고려탑으로 분류되고 있다.

왕궁리 오층석탑 사리장엄구 (舍利莊嚴具) (국보 제123호)

기단부 윗면에 品자형으로 뚫린 3개의 구멍 중 동쪽에서는 광배와 대좌를 갖추고 있는 금동여래입상 1구와 불교 의식 때 흔들어 소리를 내던 청동요령 1개가 나왔고, 북쪽구멍에서는 향류(香類)가, 또 다른 구멍은 이미 도굴된 상태였다.

1층 지붕돌 윗면 중앙에 뚫려있는 2개의 구멍에서는 각각 연꽃 봉오리모양의 마개가 덮여있는 녹색의 유리사리병과 금강경의 내용을 19장의 금판에 새겨 책처럼 2개의 금줄로 묶은 은제도금금강경판이 있었다.

이 유물들은 모두 2중으로 된 금동제 합 안에 봉안되어 있었다. 바깥쪽의 외합은 단순히 내합과 유물들을 보호하기 위한 기능으로 장식도 없고 칠도 벗겨져 있었다. 녹색의 사리병이 들어 있었던 내합은 뚜껑 윗면에 반쯤 핀 연꽃 봉오리와 주변에는 구슬무늬를 새겨 넣었고, 금강경판이 들어있던 내합은 뚜껑 윗면에 손잡이로 금고리를 달고 국화 문양을 새긴 것으로 모두 도금 상태가 완전하였다. (문화재청)

▩ 제석사 터 (帝釋寺 址) (사적 제405호)

백제의 왕실사찰 제석사에 관한 유일한 기록은 일본 교토의 청련원(靑蓮院)에서 발견된 '관세음 응험기(觀世音 應驗記)'에 등장하는데 639년(백제 무왕 40)에 큰 벼락으로 화재가 나 소실되고 사람들은 탑 안에 사리장엄구(동판에 새긴 금강반야경과 불사리)를 수습해 새로 지은 절에 보관했다고 한다.

이것이 제석사에 관한 유일한 기록이지만 제석사가 새겨진 기와가 발견되었고 400여m 떨어진 곳에서 제석사 건물 폐기장이 발견되거나 실제로 화재의 흔적이 있는 다양한 유물들이 발견되면서 관세음응험기에 적힌 '벼락이 떨어져 화재가 발생하여 절을 다시 짓고 사리장엄구를 보관했다'는 기록은 신빙성을 갖게되었다.

익산 천도설과 관세음 응험기(觀世音 應驗記)

정사(正史)에는 한성백제, 웅진(공주)백제, 사비(부여)백제만 있을 뿐 금마(익산) 백제는 없다. 익산의 왕궁면 왕궁리는 마한의 왕궁이 있어 생긴 지명이라고 하는데 정작 마한은 사라지고 백제 무왕의 천도설(遷都說) 또는 별도설(別都說)이 등장한다.

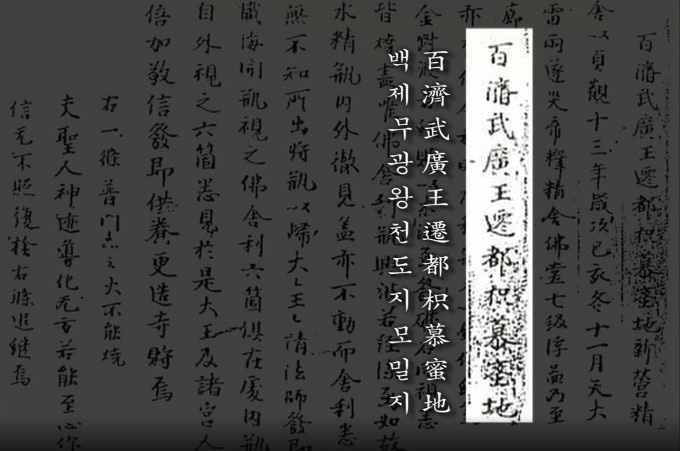

불교체험, 즉 신앙간증 쯤되는 일본 교토 청련원(靑蓮院)에서 발견된 관세음 응험기(觀世音 應驗記) 필사본에 나오는 한줄 문장을 백제 무왕의 익산 천도설의 근거로 제시하는데 아직은 정설로 믿기에는 망설여지는 주장으로 보이나 일단 참고하기로한다.

지모밀지(枳慕蜜地)는 금마(익산)의 옛 지명이라는 것이니 그럼 금마(지모밀지)로 천도한 무광왕(武廣王)은 누구일까? 백제 역사에 무광왕(武廣王)은 나오지 않는다. 그런데 삼국유사에 백제 무왕(武王) 또는 무강(武康)으로 표기되는바 비슷한 무광(武廣)도 동일인물로 추정해서 무왕(武王)이 금마로 천도했다고 보는 것이다.

이렇게 왕궁리유적은 백제 무왕의 유산이라는 것이 전문가들의 일치된 의견이니 41년간 재위하면서 백제왕국의 부흥에 힘쓴 금마(익산) 출신 무왕이 이곳에 자리한 흔적은 왕궁리 유적과 제석사 터 뿐 아니라 국찰(國刹) 미륵사 터와 익산 쌍릉 등의 현존 유적만으로도 충분하다고 본다.

결론적으로 백제왕국은 한성 - 웅진(공주) - 사비(부여) - 금마(익산) 순으로 수도를 옮기며 왕국을 보존하고 번성하려 애쓰다가 멸망하여 역사에서 사라졌다는 것인데 익산 천도설(遷都說)(또는 별도설,別都說)은 여전히 이견(異見)이 분분하니 이 정도로만 언급하기로 하지만

2015년 12번째 세계유산으로 등재된 '백제역사유적지구'가 공주시, 부여군, 익산시 등 8곳 가운데 미륵사지와 왕궁리 유적 등 익산에서 2곳이 포함되었으니 익산 천도설(遷都說)(또는 별도설,別都說)을 전면적으로 아니라고 부인하기도 쉽지는 않아보인다.

[계 속]

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa

*사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자