[김신묵의 폐사지 답사-29] 남원 만복사지(萬福寺址)

입력 : 2021.07.05 09:49 | 수정 : 2021.07.09 10:18

백제역사유적지구에 포함된 부여와 익산 지역 폐사지 답사를 마무리하고 발길을 남쪽으로 돌려 춘향이 고장 남원으로 향한다. 전북 남원이건만 남쪽 끄트머리에 있다보니 전남인가 헷갈리기 십상인데 지리산 자락을 품고 있어 아래로는 구례, 곡성과 인접하고 옆으로는 함양, 산청과 어우러진 고장이다.

삼국시대에 백제에 속하였으며 고려말 함양을 거쳐 운봉 인월리까지 넘어온 왜구들을 이성계와 이지란이 왜장 아지발도(阿只拔都)를 죽이고 물리친 황산대첩(荒山大捷)이 있었던 곳이며 정유재란때 남원성이 함락되어 대부분 불타는등 역경을 겪었지만 전라좌도의 중심부로 꿋꿋하게 버텨낸 곳이다.

이곳 남원에 고려 문종때 지었다가 정유재란(1597)때 불타버렸다고 전해지는 만복사 터(萬福寺 址)가 남아있는데 김시습의 한문소설 '금오신화(金鰲新話)'에 실린 '만복사 저포기(萬福寺 樗蒲記)'의 무대이기도 하여 흥미로운 폐사지이다.

▩ 만복사 터(萬福寺 址) (사적 제349호)

기린산을 북쪽에 두고 남쪽으로 넓은 평야를 둔 야산에 위치한 만복사는 신라말 도선국사가 지었다는 설이 있으나, 기록에 의하면 고려 문종(재위 1046~1083) 때 세운 것으로 되어있으며 자세한 창건과정이나 설화는 전하지 않는다.

이 만복사에는 동쪽에 5층의 전각, 서쪽에 2층 전각이 있었고, 높이 35척(약 10m)의 불상이 있었다고 하며 대웅전을 비롯한 많은 건물들과 수백 명의 승려들이 머무는 큰 절이었으나 정유재란(1597)때 남원성이 함락되면서 불타 버렸다고 한다.

그 후 1678년(숙종 4년)에 남원부사 정동설이 소실된 만복사를 중창하려 했으나 규모가 너무 커 복원하지 못했다고 하며 지금도 만복사지 부근에는 백뜰, 썩은 밥배미 등의 지명이 남아 있는데 백뜰은 만복사지 앞 제방으로 승려들이 빨래를 널어 이곳이 온통 하얗다 해서 붙여진 지명이고 썩은 밥배미는 절에서 나온 음식물 찌꺼기를 처리하는 장소로 승려의 수가 그만큼 많았다는 것을 알 수 있다.

남원 8경 중 '만복사 귀승(歸僧)'이 있는데 시주를 마치고 저녁 나절에 만복사로 돌아오는 승려들의 행렬이 실로 아름다운 모습이었다고 하나 이후 돌보는 이 없이 버려진 폐사지가 되어 민가들이 마구 들어 섰는데

1979년부터 7년간 전북대박물관팀에 의해 발굴, 복원되어 나름 정비되어 있는 상태이며 발굴조사로 많은 건물의 흔적을 찾았는데 1탑 3금당의 고구려식 절 배치로 밝혀져 고려시대를 대표하는 사찰 유적으로 그 의의가 크다고 할 수 있다.

현재 만복사 터에는 보물 제30호 오층석탑, 보물 제31호 석조대좌, 보물 제32호 당간지주, 보물 제43호 석불입상과 석인상(石人像, 비지정) 등이 남아있다

만복사 저포기(萬福寺 樗蒲記)

남원 만복사는 조선 전기 김시습(金時習)이 지은 한문소설 '만복사 저포기(萬福寺 樗蒲記)'의 무대로 알려져 더욱 관심을 끈다.

'만복사 저포기(萬福寺 樗蒲記)'는 남녀간의 애정소설인데 전라도 남원에 사는 총각 양생(梁生)이 죽은 여자와 사랑을 한다는 매우 특이한 설정이며 이러한 소설을 명혼소설(冥婚小說) 또는 시애소설(屍愛小說)이라고도 한다.

원본은 전하지 않고 일본 동경(東京)에서 목판본으로 간행된 김시습의 소설집 '금오신화(金鰲新話)'에 실려 있으며, 국내에는 김집(金集)이 편찬한 한문소설집에 <이생규장전 李生窺牆傳>과 더불어 필사된 것이 있다.

<만복사저포기>의 내용은 다음과 같다.

전라도 남원에 사는 총각 양생(梁生)은 일찍 부모를 여의고 만복사의 구석방에서 외로이 지냈다. 배필 없음을 슬퍼하던 중에 부처와 저포놀이를 해 이긴 대가로 아름다운 처녀를 얻었다. (저포(樗浦)놀이 : 백제 지역에서 행하던 옛 놀이로 지금의 윷놀이와 비슷하다고 하는데 일부에서 전통체험놀이로 재현하여 시전하고 있다.)

그 처녀는 왜구의 난 중에 부모와 이별하고 정절을 지키며 3년간 궁벽한 곳에 묻혀서 있다가 배필을 구하던 터였다. 둘은 부부관계를 맺고 며칠간 열렬한 사랑을 나누었다. 그리고 그들은 다시 만날 것을 약속하고 헤어졌다.

양생은 약속한 장소에서 기다리다가 딸의 대상을 치르러 가는 양반집 행차를 만났다. 여기서 양생은 자기와 사랑을 나눈 여자가 3년 전에 죽은 그 집 딸의 혼령임을 알았다. 여자는 양생과 더불어 부모가 베푼 음식을 먹고 나서 저승의 명을 거역할 수 없다며 사라졌다. 양생은 홀로 귀가했다.

어느날 밤에 여자의 말소리가 들렸다. 그녀는 자신은 타국에 가서 남자로 태어났으니 당신도 불도를 닦아 윤회를 벗어나라고 했다. 양생은 여자를 그리워하며 다시 장가들지 않고 지리산으로 들어가 약초를 캐며 지냈다. 그 마친 바를 알 수 없었다.

만복사지 오층석탑 (五層石塔) (보물 제30호)

단층 기단에 5층을 올린 구조인데 네모난 지대석위에 큼직한 기단석이 놓여져 있으며 넉넉한 크기로 모서리 기둥(우주)을 새겼다. 기단석 위에는 몸돌을 받치는 굄돌이 여유있게 놓여지고 그 위로 1층 몸돌을 올렸는데 5층 탑신석중에서 1층 몸돌은 높고 크나 나머지 몸돌은 1/3로 대폭 줄어든 모습이다.

1층 몸돌에도 모서리 기둥(우주)을 새겼으나 2층 이상에서는 기둥조각이 보이지 않으며 3층 몸돌은 각 면마다 중앙에 홈이 파진듯 하나 깊이가 깊지 않아 감실로 보이지는 않는다.

지붕돌은 밑면은 위로 들려있고 낙수면은 대체로 평평하다가 추녀 끝부분이 들려있어 목조건축 지붕을 연상케 하나 각 층마다 지붕돌 위에 다음층 몸돌을 받치는 굄돌을 끼워넣은 고려시대 탑의 특징을 보이고 있다.

특히 기단석과 1층 몸돌처럼 큰 부분은 위로 가면서 좁아지는 엔타시스 기법을 적용하여 전체적으로 안정된 느낌을 구현하려는 것으로 보이나 너무 크고 높아서 때똑하게 느껴진다.

1968년 이 탑을 보수하다가 탑신의 1층 몸돌에서 사리장치가 발견되었다.

1탑 3금당의 만복사는 동, 서, 북 3금당중 서금당이 가장 큰 주 불전(主 佛殿)이었다고 하는데 이 석조대좌가 서금당에 있으니 '높이 35척(약 10m)의 불상이 있었다'고 하는 그 거대 불상의 좌대가 아닌가 싶다.

하대는 각 측면에 안상(眼象)을 새기고, 그 안에 꽃을 장식했으며, 윗면에는 연꽃모양을 조각하였다. 중대는 낮으며, 짧은 기둥을 본떠 새겼다. 상대는 중대보다 넓어지고, 평평한 윗면 중앙에 불상을 끼웠던 것으로 보이는 네모진 구멍이 뚫려 있다. 옆면에 연꽃이 새겨졌던 부분은 주변 전체가 파손되었다. (문화재청)

전체적으로 투박하고 별 다른 장식이 없이 단순한 모습으로 윗부분에는 ㄷ자 홈이 파여있고 몸통에는 2개씩의 구멍이 뚫려있어 당간을 세워 고정시키는 자리로 보인다.

인접한 도로 지면이 높아 경사면에 붙어 있는데 기단부 아랫쪽까지 온전하게 발굴하여 전체 모습을 볼 수 있게 하면 좋겠다.

만복사지 석조여래입상 (石造如來立像) (보물 제43호)

민머리의 정수리에는 상투 모양의 머리(육계)가 둥글게 솟아 있다. 살이 오른 타원형의 얼굴은 눈·코·입의 자연스러운 표현과 함께 원만한 인상을 보여준다. 어깨에서 팔로 내려오는 곡선, 몸의 굴곡 등도 아주 원만하고 부드럽게 표현되어 있다. 양 어깨에 걸쳐 입은 옷에는 둥근 칼라와 같은 독특한 옷깃의 접힘이 있으며, 그 아래에는 둥근 옷주름이 표현되어 있다. 오른팔은 들어 손바닥을 보이고 왼팔은 아래로 내려서 역시 손바닥을 보이고 있던 것으로 보인다. 손은 따로 끼울 수 있도록 만들어 놓았는데 지금은 모두 없어진 상태이다.

광배(光背)는 머리광배와 몸광배로 이루어져 있으며 굵은 선으로 구분되고 있다. 윗부분이 없어진 머리광배에는 활짝 핀 연꽃잎과 연꽃줄기가 새겨져 있고, 몸광배에는 연꽃줄기만이 새겨져 있다. 이들의 바깥에는 불꽃무늬가 조각되어 있고, 좌우에는 각각 2구씩의 작은 부처가 들어 있다. (문화재청)

불상의 수인은 시무외여원인으로 보이며 불상의 옷자락 주름이나 두광(머리광배), 신광(몸광배)에 새겨진 조각들은 많은 공력을 기울인 흔적이 역력하다. 특이하기는 광배 뒷면을 평평하게 다듬어 선각(線刻)으로 약사여래입상을 새겼는데 잘 보이라고 색을 칠한것인지 탁본이 많아서인지 바탕색은 어둡게 변해있다.

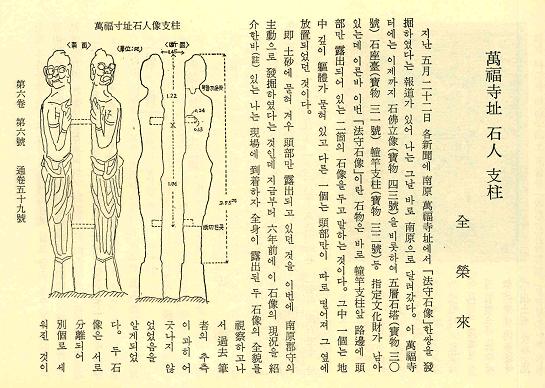

만복사지에서 가장 눈길을 끄는 것은 거대한 석인상(石人像) 이다. 3.75m에 달하는 크기인데 그동안은 절 터 옆에 있는 높직한 도로에 묻혀 얼굴만 내놓은 상태였으나 2009년에 발굴하여 절 터 안쪽으로 옮겨 안전하게 세워 놓았다.

석인상 1개는 도로 매몰상태에서 발굴하여 온전한 모습으로 절 터 안으로 안전하게 옮겼으나 근처에 있는 또 하나의 석인상은 머리는 부러져 시립남원향토박물관에 있고 현장 도로 아래에 몸체가 여전히 묻혀있는 상태라고 한다.

나머지 묻힌 석인상도 발굴해내야하나 2차선 국도를 절개하고 파내는 굴토 작업이 쉽지 않고 지하에 매설된 각종 시설들이 엉켜있어 차일피일 하는듯 하다.

만복사 터에 남아있는 석조문화재들, 삼층석탑이나 석조대좌, 당간지주, 석조여래입상등은 모두 보물로 지정이 되어 있으나 정작 이 석인상은 비지정 상태(곧 도지정 문화재가 된다는 실무자 설명)이며 아직도 1쌍 2개중 1개는 여전히 도로 지하에 매몰되어 있다는 것이 이해가 안간다.

이 석인상도 조속히 발굴하여 부러진 곳은 복원후 제대로 세워야 할것이며 보다 더 심층깊은 연구 조사로 어떤 용도와 목적으로 조각하여 세운 석물(石物)인지 밝혀내야할 것이며 보물급 문화재로 지정되기를 기대한다.

용담사 터(龍潭寺 址)

만복사지에서 멀지않은 곳에 춘향전의 무대 광한루(廣寒樓) (명승 제33호)가 있고 남원시내를 가로지르는 요천강을 건너 지리산 정령치 방향 주천면쪽에서 내려오는 물줄기가 휘돌아 흐르는 자리에 용담사(龍潭寺)가 있다.

원래는 백제 성왕때 세워진 사찰로 정유재란때 완전 폐사된후 칠층석탑과 석등, 거대한 석조여래입상만 남아있는 폐사지여야하나 현재는 제법 많은 불사를 벌여 2층 미륵전을 짓고 석조여래입상을 모시는 태고종 사찰이 자리잡고 있어 폐사지로 보기는 적절치 않지만 한번쯤 들려볼만한 곳이다.

전체적으로는 마멸이 진행되어 세부적인 모습은 식별이 어렵지만 고려 초기에 유행한 거대석불의 외모를 느낄 수 있다. 머리 위 육계는 보이나 얼굴이나 목부위 삼도 등은 식별이 어렵고 양손을 앞에 모은듯 한데 어떤 수인을 취하고 있는지 알기 어렵다.

불상과 한몸으로 광배를 만들었는데 많이 훼손된 상태이며 군데군데 불꽃무늬로 추정되는 흔적이 남아있다.

석등은 일견 평범한 팔각석등으로 보이며 칠층석탑은 10m쯤 되는 높은 모습인데 첫 눈에 천불천탑 화순 운주사 석탑을 떠올리게 한다.

[계 속]

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa

*사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자