[김신묵의 폐사지 답사-32] 경주 감은사지(感恩寺址)

입력 : 2021.07.23 15:00

폐사지 답사기는 전국을 돌아 마침내 경북 경주에 다다랐다.

그 대장정의 마지막은 경주시내 중심지에 있는 황룡사로 남겨놓고 먼저 외곽에 있는 감은사지로 가 본다.

천년의 고도(古都) 경주 시내를 벗어나 보문단지를 지나 불국사를 품고 석굴암을 안고 있는 토함산을 넘어 내달리면 푸른 동해바다가 있는 감포 앞바다에 도착한다. 그러나 흔히 감포 앞바다라고 부르는 이곳은 감포가 아니고 (감포는 제법 더 올라가야 한다.) 양북면에 해당되는곳이다.

(경주시 양북면이 4. 1일부터 문무대왕면으로 바뀐다. 문무대왕릉과 감은사가 있어 부민들 의견을 모아 정했다고 한다.)

토함산 자락을 타고 흘러내려 동해바다로 들어가는 대종천(大鐘川, 몽골군이 황룡사 대종(大鐘)을 탈취하여 바다로 옮기려 이 하천에 배를 띄워 실었다가 문무왕이 변신한 호국 용이 뒤집어버려 가라앉았기에 붙여진 이름이라는, 또는 감은사에 있던 대종을 가져가려던 왜병들이었다는 전설.)이 흘러내리는데

그 대종천이 흘러 바다로 나가기 전 왼쪽편으로 감은사 터(感恩寺 址, 사적 제31호)가 있고 조금 더 흘러 바다로 합쳐지는 곳을 동해바다 입구라는 뜻으로 東海口(동해구)라고 부른다.

그 왼쪽에 문무왕이 용으로 변한 모습을 보였다거나 그 아들 신문왕이 천하의 보물 만파식적을 얻었다는 이견대(利見臺, 사적 제159호)가 있고, 오른쪽으로 조금 더 남쪽으로 내려가면 해안에서 200m 쯤 떨어진 바다에 있는 바위섬이 보이는데 문무왕의 수중릉(?)이라고 알려진 대왕암(大王岩, 사적 제158호)이다.

태종 김춘추(무열왕)의 아들 제30대 문무왕은 백제부흥군과 고구려군을 패퇴시켜 아버지가 마무리하지 못한 삼국통일의 위업을 달성한 왕이다. 그렇게 통일과 영토 확장을 성취한 문무왕이 끝내 마음을 놓지 못한것은 동해바다 건너 왜(倭)였으니 죽어서도 그들의 침략을 막아내고자 스스로 용(龍)이 되기를 원하였다.

또한 그러한 간절한 소망을 모아 절을 세우게 되었으나 끝내 완성을 보지 못하고 생을 마감하게 된 부왕(父王)을 대신하여 그 아들 신문왕이 682년(신문왕2)에 완성을 보았으며 그 은혜에 감사한다는 뜻으로 감은사(感恩寺)라 이름지었고, 신문왕의 유언에 따라 동해의 대왕암(大王岩)에 장사 지낸 뒤 용이 된 부왕이 드나 들수 있도록 금당 밑에 특이한 구조로 된 공간을 만들어두었다고 한다.

감은사 터(感恩寺 址)는 쌍탑식 가람으로 창건연대를 알 수 있는 가장 오래된 곳이며 황룡사, 사천왕사와 함께 나라를 보호하는 호국사찰로 알려져 있으나 언제 절이 무너져 폐사되었는지는 밝혀지지 않고 있다.

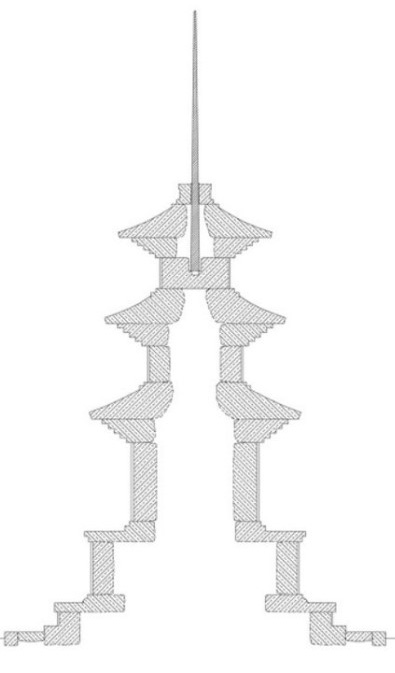

감은사지 동·서 삼층석탑 (東·西 三層石塔) (국보 제112호)

그야말로 거탑(巨塔)이다. 그 우람한 크기에 압도 당하게 되며, 자세히 살펴보면 탑이 워낙 크다보니 기단이나 몸돌, 심지어 지붕돌까지도 하나의 돌이 아니라 여러개의 돌을 자르고 붙여 만든 것임을 알 수 있다.

2중 기단의 하층기단과 덮개돌(갑석)이 모두 12장의 돌로 이루어졌으며 우주(모퉁이 기둥)와 3개의 탱주(가운데 기둥)를 새겼는데 상층기단은 2개의 탱주를 새겼다. 그 위로 3층 탑을 올렸는데 1층의 경우 우주(모퉁이 기둥) 4개를 먼저 세우고 그 사이에 면석을 끼워넣은 형태이며 1, 2, 3층 지붕돌의 경우 위 아래 각각 4장씩의 돌로 만들어져 있음을 알 수 있다.

2층 몸돌도 4개의 판석이며 겨우 3층 몸돌만 하나의 돌로 된것인데 이것은 3층에 사리공을 만들어야하니 부득이한 일로 보인다.

탑의 꼭대기에 상륜부는 남아있지 않고 노반과 그 위에 큼직한 철제 봉, 즉 찰주가 피뢰침처럼 남아있는데 사실 그 찰주는 노반을 관통하고 3층 지붕돌도 관통하여 3층 몸돌에 찰주를 세울 홈을 파고 세운것이며, 찰주 홈 아래에 사리공을 함께 만들었다고 한다. (물론 겉으로 보아서는 알 수 없다.)

기단부 우주와 탱주, 몸돌의 우주 등은 엔타시스 기법을 적용하였으며 기와지붕의 낙수면을 적용하는 등 목조건축을 충실하게 구현하였고 지붕의 층급받침은 5단으로 큼직하게 만들었다.

감은사는 옛 신라의 1탑식 사찰이 쌍탑(雙塔)가람으로 가는 최초의 배치를 보여주며 이 삼층석탑은 이후 통일신라 석탑의 기본적인 양식의 시작이 되어 이후 석탑은 규모를 줄여가면서 완성도를 높이게 되니 불국사의 석가탑이 그 모본(模本)이 된다.

삼층석탑 사리장엄구 (舍利莊嚴具) (보물 제366호, 제1359호)

감은사지 삼층석탑은 1959년에 서탑을, 1996년에 동탑을 해체 수리하였는데 그때 각각 3층 몸돌과 3층 지붕돌 사리공에서 금동 사리함이 발견되었다.

네모난 사리함은 사천왕을 별도로 주조하여 사방 각 면에 하나씩 부착하였으며 그 좌우로 문고리를 달았다. 목조건축물처럼 보이는 사리기(舍利器)는 네모난 기단 위에 사리병을 모신 몸체가 있고 그 위에는 수정으로 만든 보주를 얹었다.

사리기(舍利器)의 기단과 몸체 부분은 비교적 양호하나 그 윗부분은 부식이 심하다고 하는데 그래도 몸체에 8개의 감실을 만들어 8부중상을 새긴 것이나 윗부분 네 모서리에 주악상을 새긴 것 등은 감탄을 자아낸다.

동탑의 사리장엄기도 동탑과 비슷한데 외함에는 사천왕상을 만들어 붙였고, 사리기(舍利器)는 기단부와 몸체 위에 화려한 치장을 한 지붕(天蓋, 천개)을 씌웠는데 기단부 네 귀퉁이에는 사자가 보인다.

동, 서탑의 사리장엄구는 신라의 금속공예 수준을 가늠하게 해주며 불교문화가 얼마나 발전했었는지를 짐작케한다. 내부에 들어있던 부처님 진신사리를 친견할 기회를 기대해 본다.

이견대 (利見臺) (사적 제159호)

이견대(利見臺)라는 이름은 신문왕이 바다에 나타난 용을 보고 나라에 크게 이익이 있었다는 뜻을 포함한 말인데, 『주역』의 ‘비룡재천 이견대인(飛龍在天 利見大人)’ 이란 문구에서 따온 것이다.

만파식적 (萬波息笛)

신문왕이 이견대에서 용으로부터 옥대와 만파식적을 받았는데 세상을 구하고 평화롭게 한다는 신물(神物)이다. 삼국사기에도 신문왕이 만파식적을 구하는 이야기가 나오는데 '괴이하여 믿지 못하겠다'고 기록하였다.

신라(新羅) 동해구 (東海口)

동해구(東海口)는 삼국사기 문무왕조에 나와 있는 신라시대의 지명으로 토함산 계곡에서 흘러내리는 대종천이 동해로 들어가는 하구 일대를 가리키는 말이다.

그런데 이곳에는 무심코 지나가면 그 면면을 알 수 없는 선구적인 학자들을 기리는 기념비 몇 개가 세워져 있으니 한국 미술사학의 대표적 학자 3대(代) 4명의 추모비로 우현(又玄) 고유섭(1905~ 1944), 그 제자 초우(蕉雨) 황수영(1918~2011)과 수묵(樹默) 진홍섭(1918~2010)에 이어 2018년에는 초우의 제자인 호불(豪佛) 정영호(1934~2017) 전 단국대 석좌교수의 공덕 추모비가 추가로 세워져 모두 4기의 기념비가 서 있다.

일제강점기 때 민족문화 말살에 항거해 문무왕의 호국 의지를 알린 반일 미술사학자 우현 고유섭 선생을 필두로 우리나라 최고의 고고학자인 고 황수영 박사와 전 경주박물관장인 고 진홍섭 박사, 향토사학자 고 윤경렬 선생이 모두 우현 선생에게 배워 경주와 매우 밀접한 관계를 맺은 학자가 되었으며 이곳 동해구에 비(碑)를 세워 그 업적을 기리는 것이니 한번쯤 들려볼 것을 권한다.

문무대왕릉 (文武大王陵) (사적 제158호)

일반에게 개방된 곳도 아니고 임의로 가볼 수도 없는 바위 섬인지라 멀리에서만 바라보아야하며 1967년, 황수영과 정영호 등이 참여한 신라오악학술조사단의 조사로 그곳이 '문무왕 해중릉'이라는 것이 세상에 알려졌다.

조사결과 대왕암은 자연 바위를 이용하여 만든 것으로 그 안은 동서남북으로 인공수로를 만들었는데 바닷물은 동쪽에서 들어와 서쪽으로 나가게 만들어 항상 잔잔하다고 한다. 수면 아래에는 길이 3.7m, 폭 2.06m의 남북으로 길게 놓인 넓적한 거북모양의 돌이 덮혀 있는데 이 안에 문무왕의 유골이 매장되어 있을 것이라 추측된다.

반면에 이 곳은 수중매장릉이 아니라 화장 후 산골(散骨)한 곳이라는 주장도 있는데 어쨌거나 죽어서라도 동해바다의 용(龍)이 되어 왜구로부터 나라를 지키겠다는 문무왕의 호국정신이나 그 아버지의 뜻을 받들어 수중릉에 장사지내고 감은사를 짓되 용이 들어와 머물수 있는 공간과 물길을 연결했다는 신문왕의 이야기 모두 대단하여 절로 존경심이 우러난다.

이곳 동해구(東海口) 일대는 문무대왕릉과 이견대, 감은사가 삼각구도를 이루며 멀리 토함산 석굴암 대불(大佛)의 시선이 향하고 있는 신라문화의 성지(聖地)라고 불리우는 곳이다.

[계 속]

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa

*사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자