[김봉길 에세이] 오래된 산책

입력 : 2023.02.14 12:56

1980년도 초중반쯤 썼던 글을 다시 읽는다. 군대 제대 후 당시 주변에서 주던 몇 번 용돈으로 사회 문턱을 드나들었다. 직장에 들어가면서 야간대학에 다니던 기억이 생생하다. 혼자 생활 안정이 정착될 무렵. 토요일 일요일, 휴일이면 기다란 산책을 자주 했다. 오전이든 오후든 컴컴해질 때까지 길 따라 걸었다. 걷다가 지치고 배고프면 빵과 음료수 하나씩 베어 물고 마시고, 다시 걸었던 시절. 주변 불이 다 꺼질 듯한 밤, 더 지치면 덩그러니 남은 혼자 방으로 남겨질 때가 몇 번이었는지 기억은 없다. 그렇게 몇 년 넘게 자유로운 나만의 산책을 했다.

한때, 혼자만 좋아했던 책이 몇 권 있다. 고2 가을쯤이었는지 모른다. 몇 권 손에 손이 닳도록 그 책들을 기나긴 낮과 밤을 걸러 읽었다. 고2와 3학년 시절이 아픈지 차가운지 슬픈지 기뻤는지 확인할 틈 없이 책들 틈바구니로 숨어버렸던 것. 그 책을 지금도 간직하고 있지만, 책들을 머리맡에 두고 자는 일은 가장 기쁜 추억으로 남아있다.

나만의 산책이 끝나고 오면 머리맡에 두었던 그 책들을 다시 읽고 읽는 기쁨 아닌 기쁨이 나를 살아있게 했다. 잠들기 전 일기를 쓰게 된 것은 나 같은 몇몇 사람의 운명이었으리라. 그 일기 쓰기가 제멋대로 굴러다니다가 시든 산문이든 형태로 몇몇 지면에 남겨졌다. 창작이니 문학이니 하는 것들과 상관없이 저 좋아 멋대로 쓰던 것 중 하나를 읽어본다. 이제, 그 제목을 '오래된 산책'이라고 다시 붙이고.

구름은 높이 높이

전깃줄은 멀리 멀리

시원스레 빠져버린

꿈들은 버스 안에

무엇을 더 바라는가

하루종일 걷도록

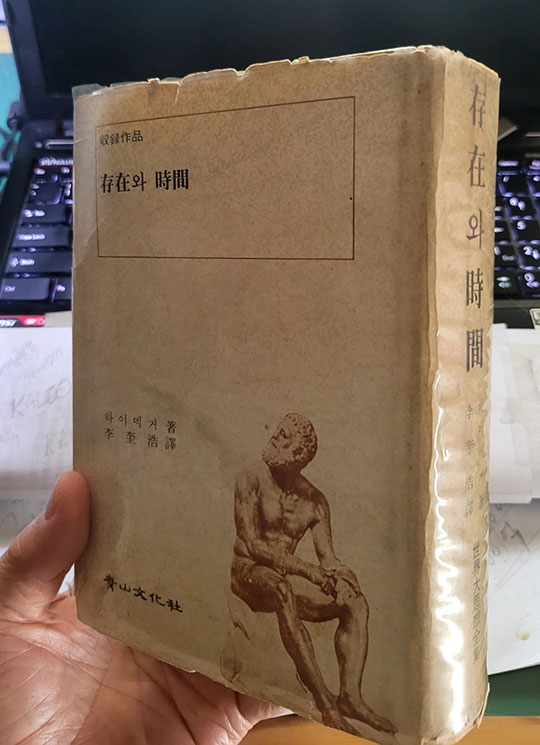

다시 읽어도, 무척 서툰 문맥과 저항할 곳을 찾지 못하던 느낌이 여전히 못마땅하다. 물론 당연히 초라한 글이겠으나, 무엇인가 딴에는 큰 의미를 흉내 내려했던 흔적이 진하다. 한두 개 꿈을 되뇌며 돌아다닌 길거리마다 떨어뜨렸던 느낌을 무척 소중하다며 모으고 싶었던 모양이다. 이 느낌을 남겼던 곳은 하이데거의 <시간과 존재> 맨 끝 페이지였다. 시간이 무엇인지 모르고, 또한 존재란 단어도 이해하지 못하면서, 그저 읽고 밑줄 치고, 몇몇 페이지 한쪽에 낙서도 하면서 끝장까지 손때를 묻힌 젊은 날의 뒷장이었다.

결혼 후, 자신을 추스르지 못하고, 또 자식에게 제대로 기대지도 못하고 외로이 또 차가이 생을 마감하신 아버지. 아픔도 아닌 아쉬움도 아닌 슬픔도 또한 아닌 무덤덤함이 1995년 1월 말의 겨울 하늘에서 맴돌았었던 아버지란 이름. 가끔 아버지께 10년 가까이 통장으로 현금으로 귀찮다는 듯 생활비라며 드렸던 일이 괜스레 미안한 기억으로 남아, 지금도 가끔 한숨 쉬게 한다.

요즘도, 가끔 산책을 끝내고 오래된 일기를 가끔 읽으매, 지난 아픔 조각들이 저요, 저요 손드는 것을 어찌할 수 있겠는가. 웃거나 눈물 흘리는 때와 장소가 사람을 세월 따라 변하는가 보다. 지나간 일들이란 아프거나 기쁘더라도 그 폭이 점점 줄어드는 것을! 세월이 만든 인간의 생존 본능이 아닐까. 그랬다, 50년이 흐르고 있는 나에겐.

세월이 좀 지났나 보다. 점점 내 감정에 스스로 무디어져 가고, 앞으로 다가올 일이 뭐 대수롭지 않게 느껴지니 말이다. 언젠가 기쁘고 화나고 아프고, 뭐 그럴 거란 말도 식상해진다. 점점 살다가 죽는다는 보편성에 익숙해지려나 보다. 과연 나는 더 무엇을 바라는가. 하루 종일 걷도록, 아니 평생을 걷도록. 꿈이란 꿈은 여기저기 흩뿌리며 더 걸어야 하니, 어쩔 것인가. 다만, 오래된 기억만이 그래도 웃음을 짓게 하니, 허허, 또 이를 어쩔 것인가. 그래, 그 모두 행복이라니!