[김신묵의 역사 답방] 경주 신라석탑 답사기 (2)

입력 : 2024.03.29 10:31 | 수정 : 2024.03.29 10:40

분황사 모전석탑 (芬皇寺 模塼石塔) (국보)

신라가 세웠던 초기 목탑들은 남아있지 않으며 현재 가장 오래된 석탑으로는 분황사 모전석탑(模塼石塔)이 있는데 분황사가 선덕여왕 3년(634)에 창건되었기에 비슷한 시기에 이 탑도 세워졌을 것으로 본다.

모전석탑(模塼石塔)이란 벽돌로 쌓은 전탑(塼塔)을 흉내 내어 자연석(안산암)을 벽돌처럼 잘라 쌓은 탑(塔)을 말하는데 특이하게도 전탑과 모전탑은 경상북도 지역에서 많이 볼 수 있어 지역적인 특징이 있어 보이나 따로 밝혀진 바는 없다.

분황사 모전석탑은 전체적으로 보아 황룡사 구층탑 같은 목탑을 보고 세운 듯하다. 그래서인지 (원래 9층이었다고 하나) 3층만 남은 지금의 모습을 보아도 건축물 같은 느낌이 강하다.

특히 탑의 1층은 2, 3층에 비하여 월등하게 크고 높으며 사방 네 면마다 감실을 큼직하게 파고 돌문을 달았는데 좌우 두 짝 쌍문에 문고리를 달았던 흔적도 보이지만 실제로 감실을 드나들었는지는 알 수 없고 네 방향 어디에도 올라가는 계단이 없어 의심스럽다.

감실 입구에는 문지방석과 위쪽 인방석을 버티는 좌우 문설주 역할을 하는 돌을 큼직하게 박아 넣은 후 그곳에 불법을 수호하는 인왕상을 돋을새김으로 새겼는데 모두 반라의 모습으로 힘찬 느낌을 주나 일부가 파손되어 아쉽다.

큼직한 돌들을 쌓아 올린 기단은 충분히 크고 넓어서 탑이 들어선 자리 밖으로도 꽤 여유롭게 넉넉하며 기단의 네 귀퉁이에는 돌사자를 깎아 세웠는데 2마리는 수놈, 2마리는 암놈이다.

그런데 사람들이 이 사자 상을 잘못 이해하여 바닷가 쪽에 있는 것은 물개라거나 애매하니까 그저 석수(石獸)라고 하며 넘어가기도 하였는데 이는 그 옛날 사자를 못 본 채 조각해야 했던 선조들의 애로사항 때문이며 특히 암사자를 사자가 아닌 물개로 보이게 한 건 아닌가 싶다.

불교에서의 사자 조각은 매우 다양하게 나타나는데 분황사 모전석탑처럼 네 곳에 사자를 배치한 것은 불국사 다보탑에서도 볼 수 있는데 인도에서는 모두 수사자만 조각했으나 중국, 한국 등 동아시아로 넘어오면서 암수가 함께 나타나기 시작하였다.

그러므로 분황사탑 사자 네 마리나 다보탑 사자 네 마리는 모두 암수 각 2마리씩으로 보아야 맞는다. 심지어 세조의 암살을 모면케 했다는 상원사의 고양이 석상도 사실은 돌사자 암수 2마리라고 하니 다시 한번 정리해야 할 듯하다.

모전탑이나 전탑은 모두 건물을 짓듯이 벽돌(모양 돌)을 쌓아 올려 탑을 짓는데 특히 지붕돌의 경우 지붕 아래 받침과 지붕 위 낙수면 모두 계단식으로 한 단씩 나오거나 들어가게 하면서 경사를 표현한다.

지붕 아래 받침은 1, 2층이 6단이고 3층이 5단이며 지붕 위 낙수면은 1, 2층은 10단이나 3층은 전체를 평면으로 하여 사모지붕처럼 마감하였고 정상부에는 연꽃 장식이 남아 있다.

1915년 이 탑을 해체, 수리할 때 2층과 3층 사이에서 석함 속에 장치된 사리장엄구(舍利莊嚴具)가 발견되었으며 이때 발견된 병 모양의 그릇, 은합, 실패와 바늘, 침통, 금은제 가위 등은 경주박물관에 있다.

분황사 (芬皇寺)

경주 시내 황룡사 터 옆, 구황동에 있는데 아마도 황룡사, 분황사 등 황(皇)자 들어가는 절이 9개 있었던 곳이 아닌가 싶다.

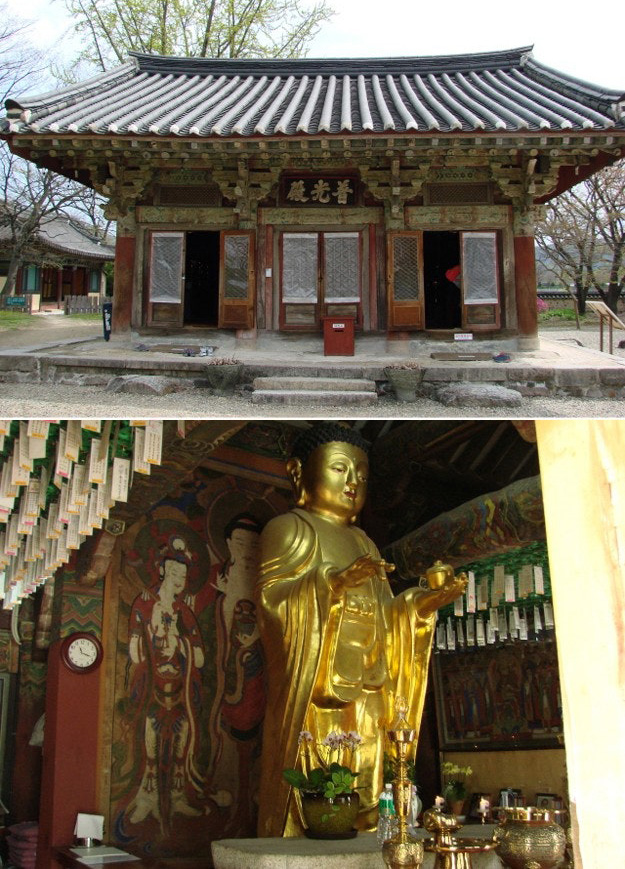

분황사는 선덕여왕 3년(634)에 건립되었으며 우리 민족이 낳은 위대한 고승 원효와 자장이 거쳐 간 절이다. 643년에 자장이 당나라에서 대장경 일부와 불전을 장식하는 물건들을 가지고 귀국하자 선덕여왕은 그를 분황사에 머무르게 하였다.

또 원효는 이 절에 머물면서 <화엄경소> ,<금광명경소> 등 수많은 저술을 남겼다.

원효가 죽은 뒤 그의 아들 설총은 원효의 유해로 소상을 만들어 이 절에 모셔두고 죽을 때까지 공경하였는데 일연이 「삼국유사」를 저술할 때까지는 원효의 소상이 있었다고 한다.

또한, 좌전 북쪽 벽에 있었던 천수대비 그림은 영험이 있기로 유명했다. 경덕왕 때 희명의 다섯 살 난 아이가 갑자기 눈이 멀자 아이를 안고 천수대비 앞에 가서 '도천수대비가'를 가르쳐주고 노래를 부르면서 빌게 하였더니 눈을 뜨게 되었다는 이야기가 전해진다.

그리고 솔거가 그린 관음보살상 벽화가 있었다고 하며, 경덕왕 14년(755)에는 무게가 30만 6,700근이나 되는 약사여래입상을 만들어서 이 절에 봉양하였다고 한다.

이처럼 역사가 오랜 분황사에는 허다한 유물이 있었을 터이나 몽골의 침략과 임진왜란 등으로 모두 유실되었고, 지금은 분황사에 둘러놓은 어른 키만 한 담장 위로 석탑의 윗부분만이 보이는 자그마한 절이 되었다.

현재 분황사 경내에는 분황사 석탑과 화쟁국사비편, 삼룡변어정이라는 우물들이 있으며, 석등과 대석 같은 많은 초석과 허물어진 탑의 부재였던 벽돌 모양의 돌들이 한편에 쌓여 있다. 1965년 분황사 뒷담 북쪽으로 30여 미터 떨어진 우물 속에서 출토된 불상들이 경주박물관 뜰에 늘어서 있다.

<계속>

*글/사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자

*내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa