[김신묵의 역사 답방] 경주 신라석탑 답사기 (7)

입력 : 2024.06.10 10:24 | 수정 : 2024.06.11 17:03

불국사 삼층석탑 (三層石塔) (국보)

삼한 통일의 대업을 달성한 자신감으로 엄청난 크기의 거탑(巨塔)으로 시작한 통일신라의 석탑은 감은사지 석탑과 고선사지 석탑을 시작으로 황복사지와 나원리 석탑을 거치면서 크기는 작아지며 완성도는 높아지는 과정을 거쳐 마침내 불국사 삼층석탑(석가탑)에 이르러 통일신라 석탑이 완성되니 이후 이 탑을 통일신라 석탑의 대표적인 탑으로 평가하여 신라석탑의 모본(模本)으로 삼게 된다.

불국사(佛國寺) 창건

신라는 고구려, 백제보다 한참 늦은 528년(법흥왕 15)에 불교가 공인되었으며 법흥왕의 어머니 영제부인의 발원으로 불국사를 창건하였다고 하는데 (다른 기록에는 눌지왕때 아도화상이 창건) 아무튼 처음에는 소규모로 창건되었다가 경덕왕때 재상 김대건에 의하여 대대적으로 확장된 것으로 보인다.

《삼국유사(三國遺事)》 권5 <대성효 2세부모(大城孝二世父母)>조에는 경덕왕 10년 김대성이 전세(前世)의 부모를 위하여 석굴암을, 현세(現世)의 부모를 위하여 불국사를 창건하였다고 하였으며, 김대성이 이 공사를 착공하여 완공을 하지 못하고 사망하자 국가에 의하여 완성을 보았으니 30여 년의 세월이 걸렸다고 한다. 당시의 건물들은 대웅전 25칸, 다보탑 ·석가탑 ·청운교(靑雲橋) ·백운교(白雲橋), 극락전 12칸, 무설전(無說殿) 32칸, 비로전(毘盧殿) 18칸 등을 비롯하여 무려 80여 종의 건물(약 2,000칸)이 있었던 장대한 가람의 모습이었다고 전한다.

이 불국사 대웅전 앞에 탑이 2개 서있는데 왼쪽이 석가탑, 오른쪽이 다보탑으로 1금당 2탑의 구조이며 두 탑은 높이도 10.29m, 10.75m로 비슷하며 각각 석가탑은 신라의 삼층석탑 모본(模本)이라고 하며 다보탑은 특수형 탑의 대표라고 한다.

이렇게 두 탑을 같은 위치에 세운 이유는 ‘과거의 부처’인 다보불(多寶佛)이 ‘현재의 부처’인 석가여래가 설법할 때 옆에서 옳다고 증명한다는『법화경』의 내용을 눈으로 직접 볼 수 있게 탑으로 구현하고자 하기 위함이라고 한다.

불국사 삼층석탑

대웅전 왼쪽의 탑, 석가탑의 공식명칭은 '불국사 삼층석탑'이며 통일신라 석탑의 대표적인 탑으로 꼽는 모본(模本)이 되는 탑이이다.

통일신라 거탑(巨塔)인 감은사지, 고선사지 탑보다 80년 후 등장한 불국사 삼층석탑은 3층 석탑의 정형기(定型期)를 대표하는 탑으로 불리우는데 기술이 뛰어난 백제의 석공(石工) 아사달을 모셔와 탑을 세우는중 사랑하는 여인 아사녀가 찾아왔으나 만나지 못하고 연못에 몸을 던진 슬픈 전설이 깃들어 '무영탑(無影塔)'으로도 불리고 있으니 당시 국제적인 기술 협력으로 탄생한 석탑이다.

석가탑은 불국사가 창건된 통일신라 경덕왕 10년(751)때 조성된 것으로 추측되며, 2단의 기단(基壇) 위에 3층의 탑신(塔身)을 세운 석탑으로, 경주 감은사지 동ㆍ서 삼층석탑(국보 제112호)과 경주 고선사지 삼층석탑(국보 제38호)의 양식을 이어받은 8세기 통일신라시대의 훌륭한 작품이다.

탑 전체의 무게를 지탱할 수 있도록 2층의 기단이 튼실하게 짜여 있으며, 목조건축을 본따서 위·아래층 기단의 모서리마다 돌을 깎아 기둥 모양을 만들어 놓았다. 탑신에도 그러한 기둥을 새겼으며, 지붕돌의 모서리들은 모두 치켜올려져 있어서 탑 전체에 경쾌하게 날아오르는 듯한 느낌을 더한다.

불국사 삼층석탑은 주변에 8개의 연꽃대좌를 새겨 심고 연결하였는데 이를 팔방금강좌라 부르며 이는 석가모니 부처님이 영축산 법화경 설법시 다보여래 부처님이 탑으로 솟아나 (부처님 말씀이 맞는다는) 증명한 것이라고 하며, 이 탑에는 신성한 부처님의 사리가 모셔졌다는 표시라고도 한다.

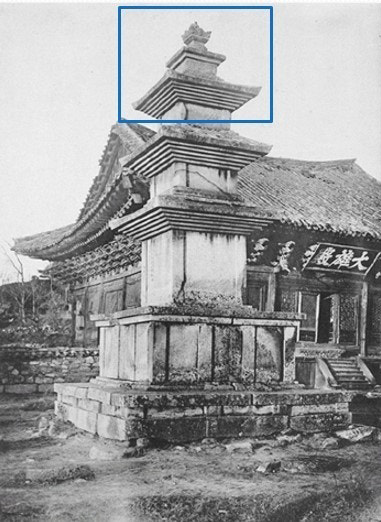

불국사 삼층석탑은 지난 2012~2017년간 대규모 복원 공사를 거쳐 수리를 마쳤으며 현재의 석탑 상륜부는 (16세기 이전에 유실되어) 1973년에 남원 실상사 석탑의 상륜부를 본따 새롭게 만들어 얹은 것이다.

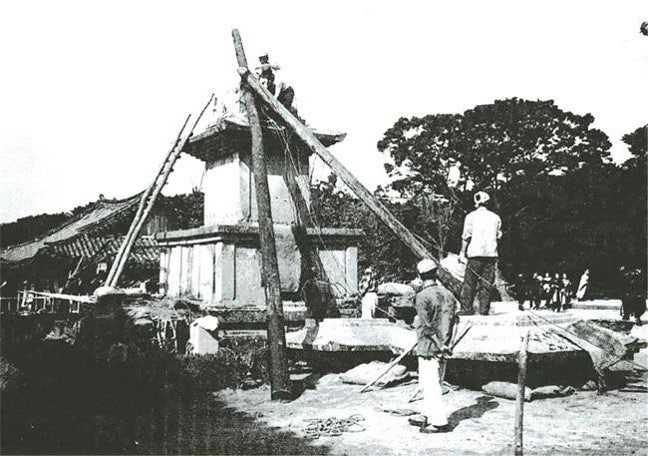

석가탑 수난사

1966년 9월에는 안타깝게도 도굴꾼들에 의해 탑이 손상되는 일이 있었는데 다행이 도굴 미수로 끝났으나 이후 기울어진 탑을 수리하는 과정에서 2층 옥개석이 떨어져서 먼저 떼어놓은 3층 몸돌과 부딪혀 균열되는 등 불상사가 일어나기도 했다.

그런 가운데 2층 몸돌에서 사리공이 발견되고 여러가지 사리용기들과 유물을 찾아냈는데, 그 중 특히 『무구정광대다라니경(無垢淨光大陀羅尼經)』(국보 제126호)이 발견되었으니 세계에서 가장 오래된 목판인쇄물로 닥나무 종이로 만들어진 귀한 것이었다.

석가탑 뜯어보기

불국사 삼층석탑, 즉 석가탑은 통칭 2중 기단에 3층석탑으로 통일신라 3층석탑의 완성품이라고 하는데 석탑을 하나하나 뜯어보면 흥미로운 것들이 많다.

우선 석탑을 세우는 바닥 돌, 즉 지대석이 없는데 이는 석가탑 아래 지면이 자연석이기때문이며 자연석이다보니 매끈하게 고르지 않아서 석탑과 닿는 면은 소위 그랭이 기법으로 튀어나온 곳을 맞추어 깎아낸 후 세웠다.

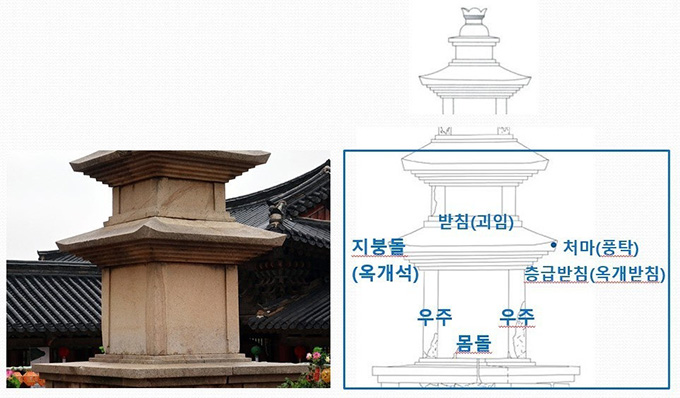

또한 위 사진에서 기단부를 살펴보면 하층기단은 아랫돌과 지붕돌(갑석) 사이에 면석이 낮게 되었는데 모서리 기둥(우주, 隅柱)과 중앙 기둥 (탱주, 撑柱)가 2개씩이며, 그 위로 상층기단을 받치는 굄돌(받침돌)이 2단이고 상층기단은 역시 우주(隅柱)와 탱주(撑柱)가 2개씩이며 가운데 면석이 큼직하고 위로는 갑석 아래에 1단의 부연이 있고 그 위로는 하층기단과 마찬가지로 1층몸돌을 받치는 굄돌(받침돌)이 2단이다.

석가탑의 탑신부는 몸돌, 지붕돌이 모두 1개의 돌이며, 각 층마다 몸돌에 탱주는 없이 우주만 새겼고 지붕돌 아래에는 층급받침(옥개받침)이 5단이며 지붕돌 위에는 다음층 몸돌을 받치는 2단의 굄돌(받침)이 보인다.

지붕, 즉 낙수면의 경사는 완만하나 끝부분이 날렵하게 올라가보이며 또한 처마 끝에는 풍경(풍탁)을 달았던 흔적이 있다. (1, 2, 3층 동일.)

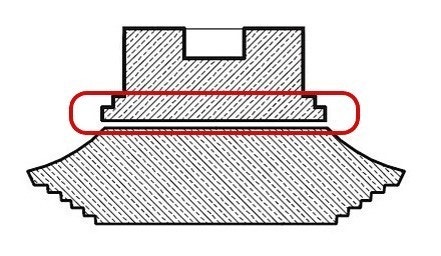

다만 특이한 것은 지붕돌 위에는 다음 층을 받치는 굄돌 2단이 올라가는데 2층의 경우에는 (굄돌이 1층 지붕돌에 있지않고) 2층 몸돌 아래에 자기를 받치는 굄돌이 있다. 육안으로는 잘 안보이지만 자세히 보면 식별 가능하다.

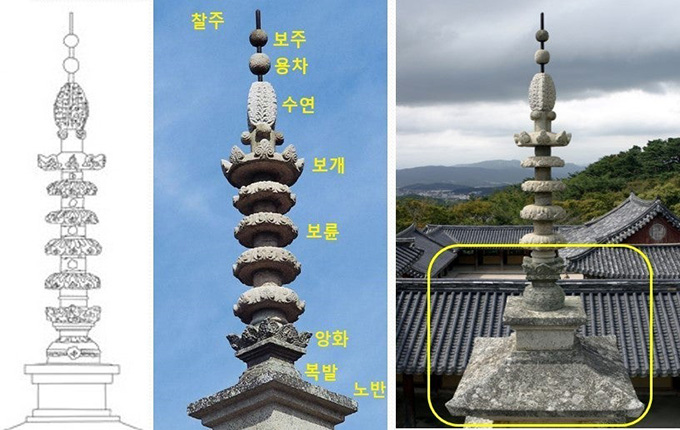

상륜부(相輪部)

석가탑의 상륜부는 노반, 복발, 앙화만 남아있었는데 온전한 남원 실상사 석탑의 상륜부를 보고 다시 만들어 올렸다. (현재 우리나라에 상륜부가 온전한 석탑은 5곳이라고 하며 그중 남원 실상사를 표준으로 친다.)

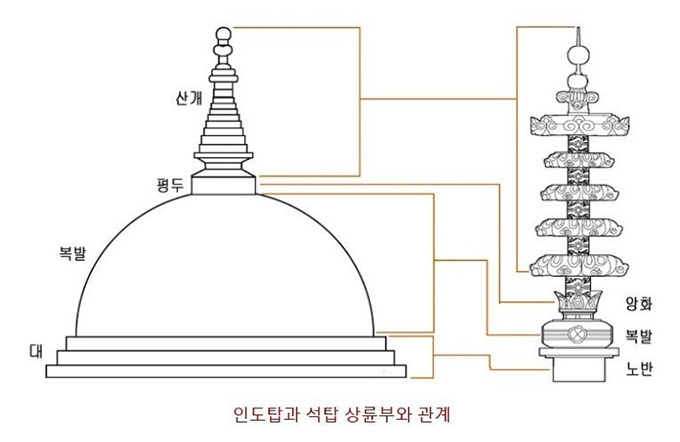

석탑의 상륜부는 인도의 탑이 중국으로 넘어오면서 고층누각식 전탑위주의 대형건물식 중국 탑 위에 인도의 탑을 축소하여 상징화하여 얹은것이 상륜부가 된것으로 보며 현재도 용어에 대하여는 이견이 많이 있음을 참고해야 한다.

즉, 노반(路盤)위의 복발(覆鉢)만 해도 '무슨 사발을 엎어 놓았다'는 말이냐? 또는 스님들의 사발, 즉 발우를 엎어놓았나는거냐? 아니라는 반론이다. 우리가 하다못해 술잔을 엎어도 술을 더 이상 안마시겠다거나 술판을 끝내자는 것인데 사발이나 발우를 엎는다면 판을 깨거나 심지어 파계를 의미하는 것 아니냐는 것이며... 우리가 발우라고 부르는 부분은 인도 탑의 반구형 모습을 축소하여 상징화 한것이라는 주장이다.

또한 보륜(寶輪)도 바퀴라는 것이 이상하다며 (물론 초전법륜의 바퀴는 일리가 있지마는) 인도의 탑 위에 씌워주던 일산(日傘)이라는 것이다. 이 또한 그 위에 보개(寶蓋)가 지붕이자 일산이니 무방하다는 설도 있으니 다만 참고할뿐이다.

아무튼 우리가 말하는 석가탑(무영탑), 즉 '불국사 삼층석탑'은 통일신라 석탑의 양식이 보완되고 발전되어 나타난 모범적인 석탑이며, 뿐만아니라 연화대좌를 둘러 불교의 교리적인 측면까지도 담았음을 알 수 있고 탑에서 무구정광대다라니경 등이 나온 점등을 보아 이후 석탑의 모본이자 표준임을 다시 한번 확인하였다.

<계속>

*글/사진제공=김신묵 시니어조선 명예기자

내나라 문화유산 답사회 : https://band.us/@4560dapsa