[태항산맥 오디세이 3] 광무제의 전설이 서려 있는 천계산 왕망령

입력 : 2016.07.04 00:00

3일째 아침, 산서성에 있는 왕망령으로 떠났다. 차창 밖으로 스치는 도로에는 이곳 사람들의 필수품이라는 전동자전거가 유난히 많았다. 혼자 전동자전거를 타는 사람들은 드물었고 둘이나 셋이 타는 것은 기본이었다. 자동차들은 신호등을 지키는데 이 전동자전거를 탄 사람들은 신호등과는 무관하게 가고 싶은 길을 좌우, 앞뒤 안 가리고 가고 싶은 길을 가고 있었다. 간혹 자동차 사이드미러에 붉은 끈을 묶은 자동차들이 지나갔다. 붉은 끈을 묶었다는 것은 차를 타는 동안 안전을 기원하는 일종의 의식이다. 옛날 우리도 새 차를 마련하면 차 앞에 막걸리나 북어, 혹은 시루 팥떡을 올려놓고 고사를 지내던 것과 같은 의미였다.

왕망령(王莽嶺)이란 지명(地名)은 유방이 한(漢)나라를 멸망시키고 신(新)나라를 건국했던 왕망(王莽)의 이름에서 딴 것이라 한다. 왕망은 나라를 세우고도 실정(失政)이 이어지자 반란이 일어나는데 반란군 중에는 한고조의 9대손인 유수(劉秀)라는 사람이 있었다. 왕망과 유수가 벌인 전쟁에서 유수가 패해 이곳 절벽에서 떨어져 죽을 뻔했는데, 전열을 재정비한 유수가 곤양에서 대승리를 거두어 후한을 건국하니 이가 중국 역사상 가장 위대하다는 황제 광무제란다. 그런 이야기가 전설로 내려오는 왕망령이다.

왕망령으로 가는 도롯가에 미루나무는 여전히 많다. 군데군데 보리밭 이랑 사이에 이제 막 심어 놓은 듯한 미루나무가 보이는가 하면, 1m 간격쯤으로 빽빽이 심어놓은 미루나무도 보인다. 가이드 말에 따르면 방풍림(防風林)으로 심어 놓은 것이라 한다. 말 그대로 바람을 막으려고 심은 것이다. 간혹 보이는 구옥(舊屋)들의 지붕이 석판암(石板岩)으로 올린 것은 물론 돌이 많아서이기도 하겠지만 바람이 많은 탓이기도 하다. 들판을 지나 산으로 가는 길에 보이는 밭들이 돌담을 치고 있는 것을 보면 바람이 세긴 센 모양이다.

바라보는 난 조금 걱정스럽다. 지금 우리나라에서는 미루나무는 제거 대상이다. 미루나무의 꽃가루가 사람에게 좋지 않아 베어내고 있는데도 이 나무를 심는 이유는 속성수(速成樹)이기 때문이지 싶다. 돌이켜 보면 어렸을 때, 산이고 들이고 헐벗어 속성수(速成樹)인 아카시아나무를 심었다. 전쟁으로 황폐했던 산야에 빨리 자라는 아카시아 나무가 제격이었기 때문이다. 초등학교 때, 초겨울 무렵이면 아카시아 씨앗을 모아 학교에 냈었다. 바로 그 씨앗으로 산이고 들이고 도로의 가로수까지도 아카시아 나무가 심어졌다. 그러나 지금은 득보다 실이 더 많아 베어버리기 바쁜 나무로 전락했다. 우리 세대에겐 참 추억이 많은 아카시아 나무다. 이 미루나무도 언젠가는 우리의 아카시아 나무처럼 추억으로 남겠지 싶다. 이게 바로 토사구팽(兎死狗烹)이다 싶어 좀 안쓰러워도 보인다.

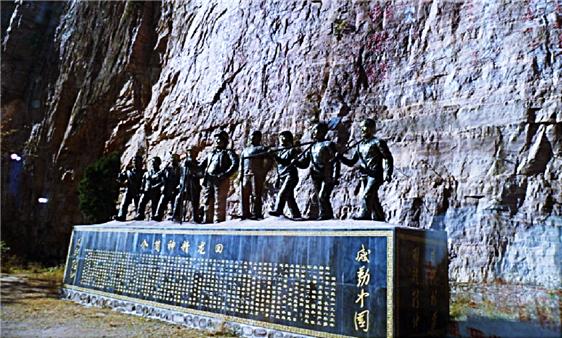

차창 밖을 내다보니 버스가 바위를 뚫어 만든 산악도로 괘벽공로(掛壁公路) 입구에 와 있다. 말로만 듣던 괘벽공로 입구에 도착했다. 터널을 삽과 곡괭이만으로 터널을 뚫었다는 아홉 사람의 영웅 동상이다. 천계산 십자령 고개마루 바로 아래 수직 암벽을 따라 길이 1,250m의 터널을 뚫어 자동찻길이 만들어져 있었다. 1960년대 장롱숴(張榮鎖)라는 농촌서기가 앞장을 서고 아홉 사람이 자발적으로 공사에 동참했단다. 이 동굴을 만들기 위해서 몇 년이 걸렸다고 하는데 사람마다 설이 달랐다.

누구는 전쟁 시 피난 가기 위해 만들었다고 하고, 누구는 절벽 위 곤산마을이 외부와 단절되어 세상과 소통하지 못해 만들었다고 하는데 무엇이 정설(定說)인지 나로서는 알 수가 없다. 나는 후자가 더 신빙성이 있지 않을까 싶다. 전쟁이 일어나 피난을 가기 위해 만들었다는데 1960년대에 중국에 전쟁이 일어났다는 이야기는 들어보지 못 했기 때문이다. 아마도 장롱숴(張榮鎖)라는 이 지방의 농촌서기가 열악한 첩첩산중 산촌마을의 열악한 생활을 탈피하려면 길을 만드는 것이 우선이라는 생각을 했었다고 본다. 무엇이 옳고 그르고 간에, 다만 몇 사람이 기계의 힘을 전혀 빌리지 않고 돌산에다 터널을 만들었다는 것에 대해 경의(敬意)를 표할 뿐이다.

괘벽공로를 지나 드디어 왕방령에 도착했다. 입구에 낯익은 간판이 우리를 맞는다. 아메리카노가 이천 원, 이동 쌀 막걸리와 국순당 술이 만 원이라고 쓰여 있다. 참 멀리도 와 고향 사람 앞에 서 있는 그 모습을 바라보는 마음을 어떻게 표현해 알지 몰라 그냥 웃어 주었다. 그 옆엔 파전까지 나란히 있으니 중국인들의 상술에 혀를 내 두른다. 사실 왕방령에 도착해 전동차에서 내리니 바로 산채비빔밥집이 보였었다. 그때는 그저 그러려니 했었다. 그런데 막걸리에 파전까지 있다니 기분이 묘하다.

사진을 찍고 계단을 두어 개 올라서니 우리가 올라온 협곡이 발아래 펼쳐진다. 미세먼지가 운무처럼 산을 휘감은 모습도 보인다. 나름의 운치마저 느껴진다. 그 풍경을 바라보며 잠시 꿈속에 잠겼다가 천천히 산책로를 따라 걷기 시작했다. 산책로 입구에는 오색찬란한 소수민족들의 옷들이 걸려 있었다. 한 번 입고 사진을 찍고 싶었는데 동창들이 꺼림 직한 표정으로 고개를 가로젓기에 단념했다. 하지만 내 성격에 아마도 언젠가는 어디선가 낯 선 곳에서 낯 선 의상을 입고 환하게 웃고 있으리라는 걸 의심치 않으며 발길을 돌렸다.

약 1시간 가량 걸을 수 있는 산책길을 따라가면 오른쪽으론 천 길 낭떠러지인데 길옆에 키 작은 수수꽃다리가 보랏빛으로 피어 있고, 산복숭아가 작아도 너무 작아 앙증맞기까지 한 열매를 매달고 붉게 익어가고 있었다. 문득 내가 즐겨 걷는 둘레 길에 살구나무와 개복숭아 생각이 났다. 난 이 살구나무와 개복숭아가 한번도 익어가는 모습을 제대로 본 적이 없다. 익어 갈라치면 어느 날 아침, 사라지고 없었다. 이 산복숭아는 제대로 붉게 익어 갔으면 좋겠다.

바위 틈바구니에서 피어난 2~3 Cm쯤 되는 크기의 분홍빛 들꽃을 정신없이 들여다보다가 고개를 드니 한 번도 보지 못한 바위들이 줄지어 섰다. 날카로운 모서리 하나 없이 둥글둥글한 바위들이 앉아서 이방인을 맞는다. 이곳 저곳에서 카메라 셔터 소리가 들린다. 그만큼 신기한 구경거리다. 이런 것들을 눈으로 보지 않고는 도저히 믿기지 않는 바위 모습에 감탄하다가 걷기 시작했다. 이런 길은 얼마든지 걸어도 싫증이 나지 않을 것 같았다. 앞으로 내 인생의 남은 날들이 이런 모습이었으면 좋겠다. 오르고 또 올라야 하는 일은 이제 그만이었으면 좋겠다.