[시니어 에세이] ‘과자필식(過者必式)’ 이라더니

입력 : 2016.08.18 10:02

종중(宗中)의 일을 맡아, 종중 요록을 만들게 되었다. 종중의 역사, 선조 이력, 규약은 물론 시제 시행 방법, 계촌법에 이르기까지 종중에 필요한 사실들을 한데 묶어, 현대적으로 종원들에게 제시할 필요가 있기 때문이다. 홀기니 축문들도 본문은 물론, 현대적으로 해석하여 제공하기로 하였다.

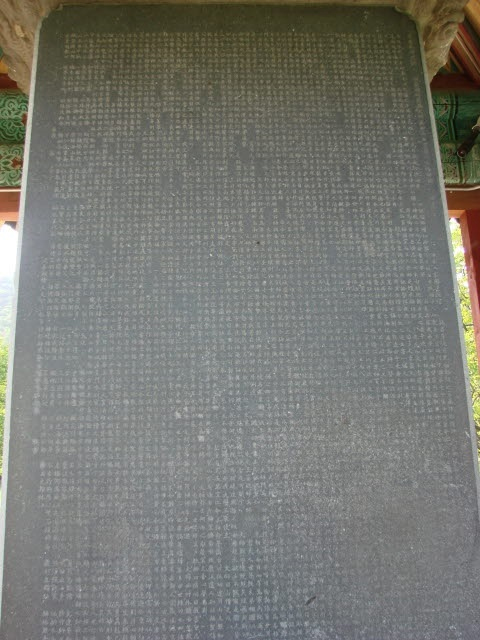

자료를 모으고 엮어 나가는 중에 큰 난관에 봉착하게 되었다. 종중 종파의 선조 사적비(事蹟碑)에 대한 비문이 문서화되지 않아 이를 문서화하는 작업을 하게 되었는데, 뜻밖의 어려움이 생긴 것이다.

우선 비신(碑身)을 몇 부분으로 나누어 사진을 찍었다. 그리고 인쇄를 하여 길게 종이를 붙여 비문 전체가 나오게 하였다. 그러나 문제는 그 다음 터져 나왔다. 최근의 비가 아니고, 붓글씨로 써서 각자(刻字)한지라, 속자(俗字-세간에서 널리 쓰는 정자가 아닌 글자)를 많이 섞어쓰고, 흘림체가 섞여있어, 읽어내기가 여간 어려운 게 아니다. 글자를 알았다 해도 또한 낱말을 해석할 수가 없다. 한자대사전, 국어사전, 고전사전, 국사사전 등 동원할 수 있는 사전 종류는 다 뒤져 보았다. 도서관에도 가 보고, 전 역사교사, 서예가, 한자 강사 등 주변에서 찾을 수 있는 인맥을 모두 동원해 보아도 여전히 모르는 글짜, 모르는 낱말이 열이 넘었다.

저절로 터져 나온 말이 바로 ‘과자필식(過者必式)이라더니’ 하는 탄식이었다. 이 말은 낱말의 뜻 그대로 ‘지나가는 사람이여! 바로 읽고 배우라’는 것이다. 어느 비든, 비문 끝에 흔히 나오는 숙어였다. ‘식(式)’은 ‘법(法) 식자’인데 ‘기준으로 삼고 따르다’ 란 뜻이 있다. 생각해보니 당시 사람들은 누구나 한문에 통달하여 비 앞을 지나가는 사람 누구나, 비 앞에서 술술 읽고, 한자를 해석하고, 숙어를 알고, 내용을 알았을까 하는 의구심이 든다.

그렇지 못할진대, 비는 왜 세운 걸까? 그 집안의 영예를 위해서, 양반님네들의 존귀한 모습을 과시하려고 세운 걸까? 당시를 위해서도 누구나 다 알아볼 수 있고, 해석할 수 있게 하여야 했지 않는가 하는 생각이 들었다.

찾다찾다 못 찾던 것을 도서관에서 옛 낱말을 다룬 사전에서 발견했을 때, 저절로 마음 속으로 환호가 터져 나왔다. 사실 전문 기관, 전문가가 있는 것을 알았지만, 내 집 내 가문의 것을 다른 집안사람에게 맡긴다는 것은 도리가 아니란 생각을 하고, 어떻게 하든 선조가 써 놓은 글을 후손의 힘으로 해석하고픈 욕구도 있었다. .

이런 생각도 났다. 미천하여, 학문의 경지가 선현에 못 미쳐 당시의 글을 알 수는 없지만, 당시 글을 쓴 선현의 마음으로 돌아가 읽고 쓴다고 보면, 그 마음과 똑같은 마음으로 의역(意譯-개개의 단어, 구절에 너무 얽매이지 않고, 전체 뜻을 살려 번역하는 자세)을 하게 되어, 좀 더 조상님의 의중(意中)에 가까워지지 않을까 하는 생각이다.

또 한 편, 생각나는 것은 비문에 쓰인 것 중, 부인의 외조부까지 벼슬 이름을 들어 써 놓은 것이다. 양 가문의 족보에 같이 올림으로써 기록의 신빙성을 증빙한다고 하니, 양반 가문의 대단한 결속력이란 생각도 든다. 옛 양반 문화의 일단으로 ‘끼리끼리’ 문화, 양반은 양반끼리 뭉쳐, 다른 계급이 그 반열에 들어오는 것을 허락지 않는 협소한 문화를 나타내어, 폐해를 끼쳐왔던 일면을 보게 되는 것 같다.

또 어느 비는 그 선조의 훌륭한 행적과 나아가 후손들에게 주는 교훈 같은 것은 없고, 선조의 인명과 관직명으로만 채워진 것을 볼 때, 선조의 훌륭한 업적, 후손에게 끼치는 교훈을 접하고 싶어 했던 나에겐 여간 아쉬운 일이 아닐 수 없었다. 비문(碑文)이나 갈문(碣文)에 명(銘-마음에 새기거나 써 놓고 마음에 새기고자 하는 어구)을 병서(竝書)한 문장에서는, 사적(事跡) 뿐 아니라, 쓴 이의 감상을 접할 수 있어 다행이었다.

그러나 조심스럽게, 이런 진단과 결심을 하여야 하리란 생각을 하였다. 누구에게나 훌륭한 조상이 있지만, 그 조상을 널리 알리고 선양하기를 바란다 해도, 무엇보다 자기 자신을 되돌아보는 자세를 가져야 하리라고 본다. 훌륭한 비석, 그 선현의 사적을 자랑하면서, 그 후손됨을 다시 한 번 자각하여, 조상님께 부끄럽지 않는 삶을 살고 있나 하는 반성을 누구나 하여야 마땅하리라 본다.

지나는 사람에게 ‘과자필식(過者必式)’ 하라고 권하기 전에 후손 모두 조상님께 대해 부끄럽지 않게, 내 자신을 가꾸기 위해 노력하고 있는가 하는 자세로 임해야겠다는 생각을 해 본다.